A Venezia la Biennale di Christine Macel

Le Biennali, si sa, stanno proliferando sempre più. Come tutte le grandi esposizioni, sono perfette per invogliare migliaia e migliaia di visitatori. Una tendenza di questi ultimi decenni. Una volta c’erano le vacanze intelligenti che venivano opposte a quelle di massa; oggi la gente vuol essere intelligente e fa la fila davanti a un quadro o a un’installazione. L’importante è esserci, come tutti. La Biennale di Venezia è una macchina rodata, faticosa, da non perdere. La città si riempie di altre ulteriori esposizioni, molte delle quali veramente ridicole. Sembra che il meccanismo proliferativo sia pagante anche a scapito della qualità. In più è diventata insopportabilmente invivibile – grandi navi, orde di persone in movimento, rumore – eccetto in qualche zona, come i dintorni di San Francesco delle Vigne, per esempio. A Venezia bisognerebbe stare come minimo una settimana e senza riuscire nemmeno a vedere, in questo tempo, tutte le esposizioni temporanee.

Alcune cose però sono utili da sapere. La prima è che quest’anno la Biennale bisognerebbe non perderla; la seconda è che si deve selezionare il meglio e la terza è che, forse, è più intelligente non andarci proprio. Da vedere, dicevamo. In effetti è probabilmente una delle migliori Biennali degli ultimi anni: straripante, barocca, orientaleggiante, diversa, grandiosa, colorata. Soprattutto all’Arsenale; le sale dei Giardini, al contrario, appaiono piuttosto stanche e banali. Quest’anno è curata da Christine Macel, abituata ad affrontare i problemi dell’arte contemporanea e i grandi spazi del Centre Pompidou del quale è Curatore capo al Musée national d’art moderne dove è responsabile del Dipartimento della Création contemporaine et prospective. Per il Pompidou ha, tra l’altro, curato nel 2015 Une histoire. Art, architecture, design des années 1980 à nos jours (vedi «Azione» 9 novembre 2015). In quell’occasione superò i vecchi stereotipi e le suddivisioni con i quali vengono definiti i manufatti artistici. Non più Minimalismo, Concettuale o Body Art, per esempio, bensì una rilettura orizzontale e non cronologica con definizioni quali l’artista come archivista, come documentarista, come etnografo, come storico… Per la Biennale di Venezia crea i Padiglioni degli artisti e dei libri, delle Gioie e delle Paure, dello Spazio Comune, della Terra, delle Tradizioni, degli Sciamani, dei Colori, del Tempo e dell’Infinito e quello Dionisiaco.

Se è vero, seguendo il suo pensiero, che non esistono più classificazioni e gerarchie è altrettanto vero che è possibile rimescolare le carte a proprio piacimento. Alcuni degli artisti presenti sia al Pompidou che oggi alla Biennale lo dimostrano. Per esempio Attia Kader risultava nel primo caso come archivista oggi come dionisiaco; Halilaj Petrit era uno storico, oggi lo troviamo nel Padiglione terra; Ernesto Neto era di fronte all’oggetto ora appare come uno sciamano; Philippe Parreno era un produttore, oggi è nel Padiglione dei libri; Shimabuku era fra i produttori e oggi lo troviamo nel Padiglione della Terra, e così via. Come scriveva Daniel Buren nel 2010 l’artista diventa un elemento secondario rispetto alle interpretazioni del curatore. Come sempre. E questo nonostante Macel in catalogo inanelli una serie di pensieri che prospettano l’arte come «luogo per eccellenza della riflessione, dell’espressione individuale e della libertà», sostenendo che il «ruolo, la voce e la responsabilità dell’artista appaiono cruciali nell’insieme dei dibattiti contemporanei». Per lei Viva Arte Viva, questo il titolo della Biennale, è dedicata agli artisti e alle forme che propongono.

Il giorno dell’inaugurazione sono stati assegnati i vari premi fra i quali il Leone d’oro per il miglior artista a Franz Erhard Walther con la seguente motivazione: «Per un lavoro che mette insieme forme, colore, tessuti, scultura, performance e che stimola e attiva lo spettatore in un modo coinvolgente. Per la natura radicale e complessa della sua opera che attraversa il nostro tempo e suggerisce la mutazione contemporanea di una vita in transito» e il Leone d’oro alla carriera a Carolee Schneemann la quale, secondo Christine Macel, «attraverso l’esplorazione di una vasta gamma di mezzi espressivi come la pittura, il cinema, la video arte e la performance, riscrive una personale storia dell’arte, rifiutando l’idea di una storia narrata esclusivamente dal punto di vista maschile».

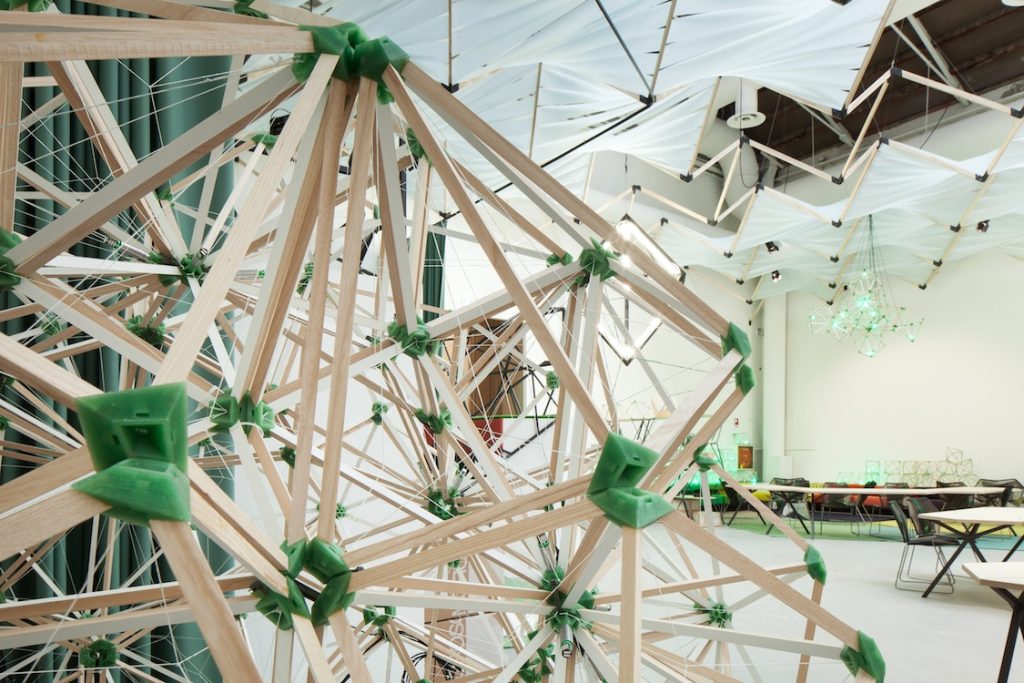

Due, da parte nostra, i lavori degni di nota. Green light – An artistic workshop di Olafur Eliasson e La mia biblioteca, ambedue al Padiglione centrale e al Padiglione Stirling, ai Giardini. Eliasson ha realizzato un progetto che vede rifugiati, migranti e studenti di Venezia e del Veneto fabbricare e assemblare dei componenti per realizzare un modulo poliedrico di legno riciclato che diventerà una lampada. Le lampade realizzate durante tutto l’arco della Biennale sono in vendita con una donazione minima di 250 euro; il ricavato servirà a supporto del lavoro di Emergency e Georg Danzer Haus. La mia biblioteca invece – ispirata al saggio di Walter Benjamin Aprendo le casse della mia biblioteca del 1931, e magari alle conferenze sulle liste di Umberto Eco organizzate dal Louvre nel 2009, che comprendono anche quelle libresche, tanto affascinanti per molti scrittori, da Miguel de Cervantes a Joris Karl Huysmans a Italo Calvino – presenta la lista dei libri preferiti dagli artisti in mostra. Così scopriamo i loro retropensieri e l’humus con il quale nutrono i lavori e li fanno crescere. Le splendide balle colorate di Sheila Hicks, nata in Nebraska nel 1934 e attiva a Parigi, diventano più chiare se sappiamo che i libri indicati sono Atlas des Lépidoptères de France, Belgique, Suisse. Hétérocères di Claude Herbulot, Al Muqaddimah di Ibn Khaldûn e Les textiles anciens du Pérou et leur techniques di Raoul d’Harcourt. Franz Erhard Walther, tra gli altri, segnala Holzwege di Martin Heidegger; i sentieri nel bosco dove ognuno procede per proprio conto, come nell’installazione presentata a Venezia nella quale lo spettatore viene coinvolto a partecipare. Il lavoro sulla luce di Olafur Eliasson si ritrova nei sei volumi proposti come For Space di Doreen Massey, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience di Francisco J. Varela, Evan Thompson ed Eleanor Rosch o La Phénoménologie de la perception di Maurice Merleau-Ponty. Per gli altri si va da Dostoevskij a Omero, da Yijīng a Marx, da Cervantes a Borges, solo tra quelli maggiormente conosciuti da noi europei. Insomma, un viaggio nel viaggio con valenze insospettate che merita di essere percorso; dopo un’attenta, meticolosa e selettiva preparazione.