Reportage - Storia e curiosità sul mezzo di trasporto per eccellenza della Laguna veneziana, dalle origini ai metodi di costruzione, fino ai giorni nostri

«Chi non deve reprimere un brivido fugace, una segreta timidezza e angoscia, quando sale per la prima volta o dopo lunga dissuetudine su una gondola veneziana? La singolare imbarcazione, tramandata tale e quale dai tempi delle ballate e così inusitatamente nera come di tutti gli oggetti di questo mondo sono soltanto le bare, fa pensare a tacite e criminose avventure fra lo sciacquio notturno dei canali, e ancor più alla morte stessa, a feretri, a tenebrose esequie, all’ultimo silenzioso viaggio» (Thomas Mann).

Tra le maggiori attrazioni veneziane ci sono senz’altro le gondole, imbarcazioni tradizionali che da secoli solcano le acque della Laguna. La maggior parte degli spostamenti avviene via acqua e i veneziani inventarono una serie di piccole barche adatte a tutte le esigenze della vita tra i canali e con uno speciale modo di vogare, chiamato oggi alla veneta (consiste nel vogare in piedi verso avanti). Pupparini, sandoli, sciopòni non sono che alcune barche tipiche della tradizione lagunare veneziana, molto diverse per forma e funzione, la più celebre della quali, la gondola, è ancora oggi costruita interamente a mano dai pochi maestri artigiani ancora in attività.

E cerchiamo dunque di conoscerle un po’ meglio. Le gondole richiedono ben otto tipi di legno: rovere, abete, olmo, ciliegio, larice, noce, tiglio e mogano. Il ferro di prua della gondola – detto anche pettine, con la sua forma a «S» e i sette «denti» – simboleggia il Canal Grande, i sei sestieri di Venezia e l’isola della Giudecca; mentre la forcola, il punto d’appoggio del remo dalla tipica forma ricurva, è costruita da un unico quarto di legno di noce, pero o ciliegio.

L’elegante forma della gondola è adatta alla navigazione sui canali, grazie a una serie di accorgimenti che vengono adottati nella sua costruzione. Come tutte le barche lagunari anch’essa ha il fondo piatto, in modo da poter galleggiare in pochissima acqua; alcuni rii veneziani non sono profondi che una decina di centimetri. La caratteristica più importante della gondola è l’asimmetria: la chiglia infatti non è rettilinea ma curva verso destra, in modo tale che la gondola galleggi inclinandosi. Ciò permette di controbilanciare la spinta dell’unico remo che tenderebbe a portarla verso sinistra. La gondola è costruita «su misura» per il gondoliere, la curvatura infatti è strettamente collegata al suo peso e alla sua altezza.

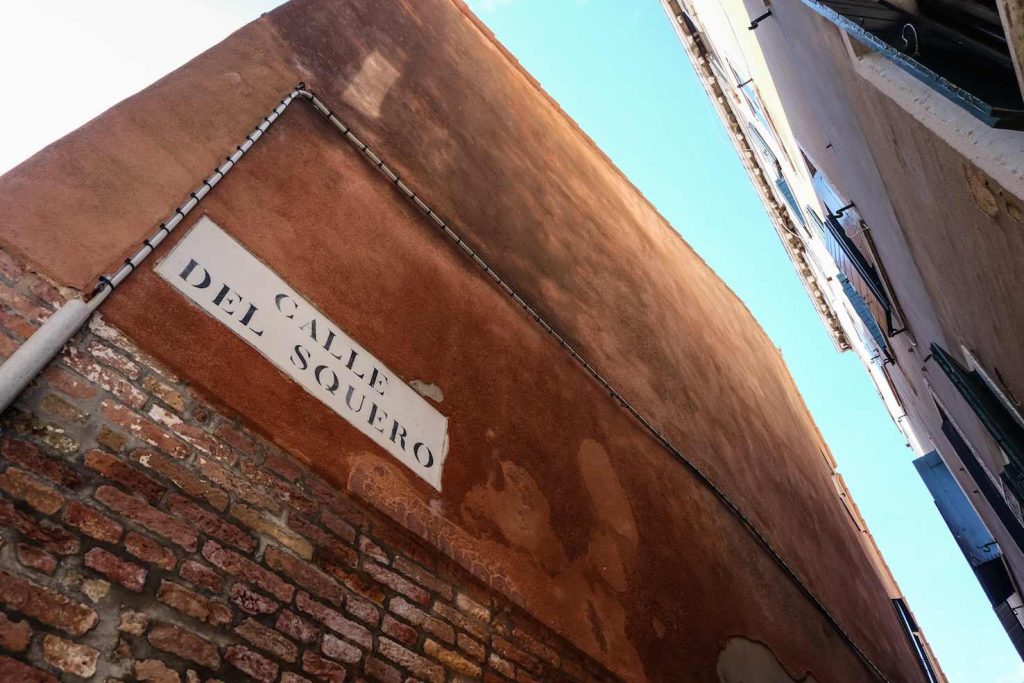

Queste imbarcazioni sono costruite e riparate nello squero, il tipico cantiere veneziano il cui nome deriva dal termine squara, la squadra, strumento di lavoro fondamentale per i maestri d’ascia. Nell’ambito cittadino sopravvivono oggi soltanto sei squeri propriamente detti: tre a Dorsoduro, due alla Giudecca e uno a Castello, e tra essi lo squero Vecio, attivo dal XII secolo nel sestiere Cannaregio, e dal 1972 proprietà di Assicurazioni Generali, sopravvive come cantiere privato dedicato esclusivamente alla manutenzione delle barche.

La più antica testimonianza dello squero è un dipinto di Canaletto risalente al 1731. Gli squeri sono caratterizzati da un piano inclinato verso il canale o il rio per la messa a secco e il varo delle barche. Alle spalle del piano è presente una costruzione in legno, la tesa, la quale costituisce al contempo la zona di lavoro vera e propria, al riparo dalle intemperie, e il deposito degli attrezzi. Tipicamente, le abitazioni contigue o il piano superiore dello squero fungono anche da abitazione del proprietario o del capomastro. Diversi squeri hanno la forma tipica delle case di montagna, e la ragione di ciò è dovuta al luogo di provenienza del legno e degli squerarioli. Il legno raggiungeva infatti Venezia dalla montagna a bordo di chiatte che scorrevano nel Piave, e molti carpentieri si trasferirono in Laguna allo scopo di costruire le barche che servivano ai veneziani nella vita di tutti i giorni. Queste persone portarono con loro parte della loro terra e della loro cultura, dando origine alle strane architetture degli squeri buffamente contrastanti con l’architettura veneziana che li circonda.

Se nel XII secolo i canali di Venezia erano solcati da circa 10mila gondole, attualmente ve ne sono solo circa 350, ma quella del gondoliere è ancora una professione ambita, tramandata di padre in figlio. I gondolieri di un tempo erano al servizio di un padrone e godevano di uno stipendio fisso, talvolta anche di un alloggio; conoscevano i segreti della casa padronale ed erano molto fedeli.

Al giorno d’oggi, forti dell’immagine tradizionale che vede la gondola come uno dei simboli di Venezia, i gondolieri sono uomini di grande carisma, astuti e gentili, parlatori instancabili, ma anche collerici e vociosi. Attaccati alla gondola e alla Laguna, amanti del bel vivere e lavoratori instancabili, secondo il Goldoni i gondolieri erano i veri amanti di Venezia, pronti a lottare contro chi parlasse male della loro città. Questa impulsività sembra in contrasto con la calma dei gesti di chi si muove con grazia e lentezza alla guida della propria imbarcazione.

Venezia, da sempre ricca grazie ai commerci e all’assenza di guerre interne o carestie, è stata proprio a causa di questo benessere, teatro di provvedimenti singolari. Poiché tale ricchezza aveva portato ai veneziani un eccessivo esibizionismo di generi di lusso, nel 1514 si pensò di istituire un consiglio di Savi, i «Provveditori alle Pompe», responsabili della sorveglianza sull’applicazione delle leggi suntuarie. Ma questo non fu sufficiente, poiché gli addetti al rispetto di tali leggi erano spesso derisi e colpiti con arance marce.

Le nobildonne veneziane spendevano cifre elevate per abbigliamento e acconciature: chiome elaborate, scollature audaci e tacchi alti oltre a collane e gioielli vistosi. Il lusso della gondola è sempre più assimilabile a quello della casa e delle vesti, tanto che nel 1609 il Governo fu costretto a proibire «…li felzi da barca di seda, di sagia e de panno, li cordoni e li fiocchi di seda, le pezze di renso schiette, ò a opera, con merli, ò senza…».

Queste leggi colpivano anche lo sfarzo dei gondolieri, i quali furono costretti ad abbandonare i fastosi abiti in seta con ricami in oro e argento e i cappelli in velluto nero, e iniziarono a indossare giacche e camicie colorate e calze rigate. Una versione rivisitata di queste leggi, del 2014, invita i gondolieri a vestirsi con pantaloni scuri senza tasche, scarpe nere chiuse, marinara bianca o a righe se in estate, scura in inverno. Assolutamente vietato l’uso del telefonino durante la guida, e proibito l’uso di alcool e droghe. O tempora, o mores.