#Metoo – Il ruolo della donna nella tradizione giapponese e il sessismo nel sumo

Conciliare la tradizione e le sue regole con la contemporaneità è un esercizio difficile. Soprattutto in Giappone, dove la sacralità di alcuni momenti, in epoca di #MeToo ed empowerment femminile, è sistematicamente messa in discussione dall’opinione pubblica globale. È successo pure qualche tempo fa nella città di Maizuru, nella prefettura di Kyoto. All’interno della palestra comunale era in corso un torneo di sumo, e il sindaco, Ryozo Tatami, era entrato nell’arena per aprire la manifestazione con un discorso. Poco dopo aver iniziato a parlare, Tatami è caduto in terra, colpito da un malore. Nel video diffuso su internet si vede una donna, seduta tra il pubblico, raggiungere l’uomo e iniziare un massaggio cardiaco. La donna spiega di essere un’infermiera e chiede ai presenti di chiamare i soccorsi. Ma l’arbitro del torneo si avvicina e la caccia insistentemente dall’arena: «Donna, vai fuori dal ring», si sente dire nel video.

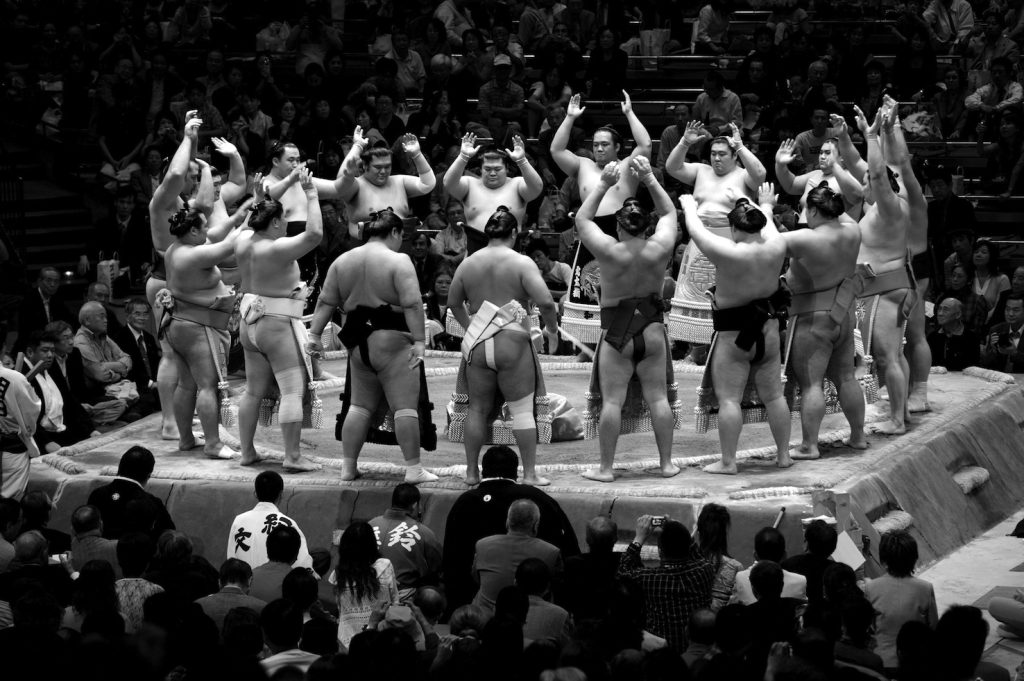

Secondo la tradizione, l’arena di sumo è uno dei luoghi più sacri della vita quotidiana giapponese, e in quanto tale l’accesso per le donne è vietato – neanche se stanno cercando di salvare la vita di un uomo. Una regola che rischia di trasformarsi «nella metafora di come le donne sono considerate in Giappone», ha scritto Motoko Rich sul «New York Times». Ma nella società nipponica le cose sono ben più complicate, e la sacralità del sumo fuori discussione. Non è un caso se sospeso a mezz’aria, proprio sopra a quel cerchio di sabbia dove combattono i lottatori (si chiamano rikishi), ci sia la riproduzione del tetto di un tempio shintoista, la religione ufficiale del Giappone. Prima dell’inizio di ogni torneo, gli arbitri – che somigliano a dei sacerdoti – purificano l’area offrendo agli dèi sake e riso. In caso di vittoria, ai lottatori viene offerto del denaro (dopotutto, è pur sempre un mestiere), e i rikishi fanno il gesto del kokoro, del cuore, come a dire: non lo faccio per il vil denaro. Questo tipo di «formalità, che nella cultura occidentale può essere considerata fredda e impersonale, quindi poco adatta a esprimere sentimenti profondi nei rapporti sociali, in Giappone ha invece un valore diverso ed è espressione di considerazione verso l’altro», scrive Aldo Tollini ne La cultura del Tè in Giappone. La tendenza al «formalismo» ha la sua espressione più elevata e perfetta nella ritualità.

Il video della donna allontanata dall’arena di sumo ha fatto il giro dei social network, e il comportamento dell’arbitro è stato criticato da più parti, perfino in Giappone. Hakkaku, capo della Federazione giapponese di sumo, è stato costretto a chiedere scusa a nome dell’antica istituzione: «Non è stata una risposta appropriata in una circostanza di vita o di morte», ha detto. Secondo vari esperti dell’arte marziale giapponese, la regola delle donne bandite dal sumo sarebbe in realtà un’invenzione moderna: «Prima di tutto dobbiamo domandarci qual è lo scopo di questa regola. Le donne non sono completamente escluse dallo sport. Partecipano ai tornei amatoriali e svolgono un ruolo importante nella gestione delle scuderie di sumo professionali. La proscrizione è esclusivamente relativa allo shintoismo», ha scritto John Gunning, famoso commentatore di sumo, sul «Japan Times». «Bene o male, il sumo rappresenta il Giappone in un modo in cui altri sport popolarissimi, come il baseball e il calcio, non potranno mai. Quindi che cosa dice del nostro Paese uno sport nazionale che non dà eguale valore alle donne?».

Il problema è che il sumo, come l’insieme dei riti tradizionali nipponici, ormai si scontra sempre più spesso con la cultura contemporanea e occidentalizzata della società giapponese, creando diverse contraddizioni. Il governo conservatore di Shinzo Abe, per esempio, sin dal 2012 ha lanciato la «Womenomics», una campagna «per permettere alle donne di splendere» nel tentativo di trasformare la cultura maschilista e patriarcale giapponese, e lasciare le donne libere di lavorare, fare figli, e non essere costrette a occuparsi in modo esclusivo della famiglia. Nello stesso tempo, però, lo stesso Abe appoggia da sempre il sistema di valori tradizionali nipponico. È il caso della promozione di alcuni metodi scolastici che erano stati abbandonati nel Dopoguerra perché «pericolosamente nazionalisti» – come gli istituti Moritomo dove i bambini, prima delle lezioni, cantano l’inno nazionale e imparano a memoria il rescritto imperiale del 1890 sull’educazione, in cui si giura fedeltà al Giappone imperiale.

E ha fatto scandalo, qualche settimana fa, la decisione da parte del governo di Tokyo di escludere le donne dal Kenji to Shokei no Gi, la cerimonia chiave del passaggio tra l’èra imperiale di Akihito a quella di suo figlio Naruhito sul Trono del Crisantemo che si terrà il primo maggio del prossimo anno. Il giorno prima, il 30 aprile del 2019, l’imperatore Akihito abdicherà ufficialmente, e l’esecutivo sta lavorando insieme con l’Agenzia della casa imperiale per organizzare la successione – un evento che non avviene sin dal 1990, un anno dopo la morte di Hirohito. Per evitare le critiche il governo ha detto di voler rispettare le tradizioni, e ha citato un regolamento che vieta alle donne della famiglia imperiale di assistere alla cerimonia. Un regolamento del 1889.