Trattati/4 - Continua la serie dedicata a grandi artisti del passato

Cennino Cennini nasce a Colle di Val d’Elsa probabilmente intorno al 1364, figlio di Drea (Andrea), anch’egli pittore. Dal 1376 svolge per dodici anni il praticantato presso la bottega di Agnolo Gaddi. Di questo periodo è probabilmente la Nascita di Maria del Museo Comunale di Colle di Val d’Elsa. Poi intraprende un’attività di pittore indipendente in Toscana. Nel 1398 si sposta a Padova dove lavora come pittore al servizio di Francesco Novello da Carrara. Sposa una ragazza padovana: Ricca di Cittadella. Qui inizia a lavorare al Trattato della pittura. Nel 1405, a seguito dell’invasione di Padova da parte dei Veneziani e dell’uccisione in prigione di Novello, ritorna a Colle di Val d’Elsa. Muore in povertà in carcere.

Giovanni Bottari nel suo commento alle Vite del Vasari del 1759 annota che è morto nel 1437 mentre scriveva il suo Trattato nel carcere delle Stinche «dove si mettono i debitori di debito civile». Dato ripreso da Giuseppe Montani e da Giovanni Masselli nel loro commento alle stesse Vite del 1832-38. Però in un documento vergato nel 1427 del figlio Andrea, e ritrovato recentemente, si legge che in quella data il padre è già morto.

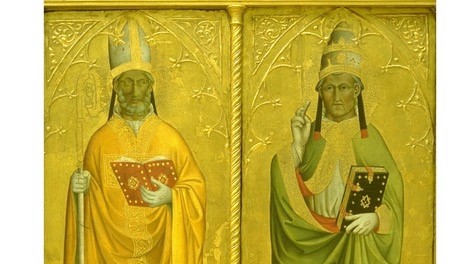

Poche sono le sue opere e quasi nessuna è certa. Splendida la tavola del Santo Vescovo e Santo Papa ora alla Staatliche Museen di Berlino attribuitagli da Miklos Boskivits. Sul suo lavoro artistico ha pesato il giudizio negativo del Vasari il quale, nella vita di Agnolo Gaddi della Giuntina, scrive che fece di sua mano un libro sul modo di lavorare a fresco, a tempera, a colla d’oro «poiché forse non gli riuscì imparare a perfettamente dipingere». Boskivits, al contrario, sostiene che Cennini sia «un pittore del bizzarro, del grottesco, legato al gotico internazionale più che a Giotto». Insomma, un artista tutt’altro che conservatore, da rivalutare.

Del Trattato della pittura esistono due codici: quello alla Biblioteca Laurenziana di Firenze datato 1437 e quello cinquecentesco della Biblioteca Riccardiana, sempre a Firenze. Ambedue copie redatte da fiorentini che a volte fiorentinizzavano il testo nel quale troviamo molte terminologie padovane come «crea» per creta, «migliuolo» per bicchiere e «romola» per crusca.

La fortuna del libro è molto grande ma si diffonde soprattutto dopo la prima edizione a stampa del 1821 curata da Giuseppe Tambroni. Proprio quell’anno sorgono le Accademie d’arte e il testo diventa subito necessario per gli allievi. Per molto tempo è stato considerato soltanto come un libro puramente tecnico. Ultimamente si è posto l’accento sugli aspetti etici e religiosi rileggendolo alla luce della dicotomia fra ricettario, e quindi l’operazione di mano, e fantasia che serve per dipingere. Cennino scrive che dopo la cacciata dal Paradiso di Adamo ed Eva il primo scopre che bisogna vivere manualmente. E conviene che ha «fondamento da quella con operazione di mano: e questa è un’arte che si chiama dipingere, che conviene aver fantasia, con operazione di mano, di trovar cose non vedute (cacciandosi sotto ombra di naturali)». Lohr Wolf-Dietrich nota che Sant’Agostino parla di contemplatio e di actio mentre il Petrarca di manus e di ingenium.

Sua è la famosa frase, ripresa dal Vasari, su Giotto che «rimutò l’arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno»; il che vuol dire, come annotano Marchese-Pini-Milanesi nel commento alle Vite del Vasari del 1846-55, «che spogliò la pittura della rozzezza bizantina e la vestì della gentilezza latina, ossia italiana».

Per Julius Schlosser Magnino molte delle sue terminologie artistiche sono di uso comune ancor oggi. Per esempio sfumare: «Va’ col detto pennello tratteggiando l’andare delle pieghe maestre; e poi va’ sfumando, secondo l’andare, lo scuro della piega» o rilievo: «Seguita di dare il rilievo alle tue figure o veramente disegno, secondo l’ordine delle finestre che trovi ne’ detti luoghi».

Per contro è ancora oscurantista il suo concetto della donna: «… ti voglio dare a lettera le misure dell’uomo. Quelle della femmina lascio stare perché non ha nessuna perfetta misura».