Trattati/7 Commerciante, pittore, restauratore, cosmografo

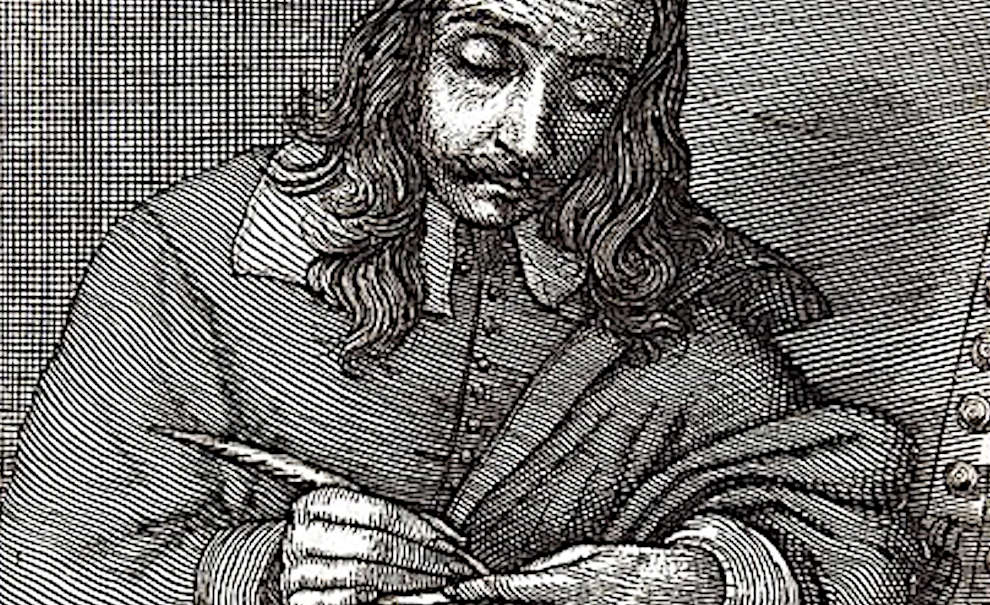

Marco Boschini inizia la sua formazione di pittore nella bottega di Palma il Giovane e in seguito quella di intagliatore da Odoardo Fialetti. Nel 1636 sposa Felice Bocchi. Vive quasi sempre a Venezia in Calle del Figher a San Marcuola. Le date di nascita e di morte sono state a lungo dibattute e in base recenti ritrovamenti sono state fissate la prima al 5 ottobre 1602 e l’ultima nel 1681. Durante la sua vita svolge diversi lavori, ma la sua professione è quella di commerciante di perle false. Il suo amore è la pittura e per questo è considerato un vero e proprio conoscitore dell’arte veneta. Molte volte è chiamato a fare da cicerone a forestieri che vogliono conoscere le bellezze della città. Il cardinale Leopoldo de’ Medici che in quegli anni vuole dotarsi di una collezione organica d’arte chiama Filippo Baldinucci per scegliere gli artisti della scuola toscana, Carlo Cesare Malvasia per quella bolognese e Boschini per quella veneziana.

Pubblica diversi libri tra i quali nel 1635 Tariffa del cambio degli scudi forestieri, nel 1660 La Carta del navegar pitoresco, nel 1664 Le ricche Miniere della pittura Veneziana e nel 1677 I gioielli pittoreschi. I suoi libri sono arricchiti da incisioni al bulino eseguite da lui stesso. Per diletto si dedica alla pittura e anche al restauro. Conosce quasi tutti gli artisti veneziani da Domenico Robusti erede del Tintoretto a Leandro Bassano, da Palma il Giovane a Pietro Bellotto.

La Carta del navegar pitoresco è sicuramente un libro particolarmente intrigante. Certo di difficile lettura. anche per un veneziano stesso, perché scritto in dialetto. Davide Pugnana ritiene che sia come la Recherche di Marcel Proust o l’Ulysses di James Joyce, dato che probabilmente pochissimi sono riusciti a leggerlo fino in fondo. Detto questo, il libro è un inno alla pittura veneta e al suo colore in netta contrapposizione con il disegno fiorentino e in disprezzo al Vasari. Dei pittori veneti così scrive: «Oh che nudi, oh che forme, oh che maniera / oh che scurzi, oh che moti, oh che stupori! / No fai che zavariar tuti i Dotori / dela pitura? Oh Dio, mo l’è pur vera». Una critica partigiana, parziale, come sosterrebbe Baudelaire. «Al Boschini, scrive Luigi Grassi, spetta effettivamente il posto forse più alto tra i critici del Seicento» e per questo «la nostra ammirazione non potrebbe essere che incondizionata».

I cinque maestri per lui sono Tiziano Vecellio, Tintoretto, Giorgione, Jacopo Bassano e Paolo Veronese. Un pugno di artisti che la critica moderna considera canonici ancor oggi.

La carta del navegar pitoresco è dedicato all’arciduca Leopoldo Guglielmo ed è scritto in versi endecasillabi in quartine; è diviso in otto cantiche derivate dalla rosa dei venti e si tratta di un dialogo tra un senatore veneziano e il suo compare, lo stesso Boschini, che lo accompagna fra le calli alla ricerca dei capolavori. Nell’ottava cantica troviamo le riproduzioni a bulino dello stesso Boschini di opere di pittori contemporanei fra i quali, detto per inciso, «Vandich». Al Boschini piacciono anche i pittori non veneziani come Pieter Paul Rubens e Diego Velázquez. Di quest’ultimo scrive: «Fù Don Diego Velaſques gran ſugeto, Del Catolico Rè Pitor perfeto».

Mentre Tintoretto è un lampo, un tuono, anzi pure una saetta. Splendide le descrizioni dei suoi lavori alla Scuola di San Rocco, sino al «come de gracia quel gran Tentoreto Podeua far per far vn Paradiſo; Se i mortali no’ puol co’l proprio viſo Spiar el vero, che è tuto perfeto?».

Bibliografia

Edizione di riferimento (dalla mia biblioteca): Marco Boschini, La carta del navegar pitoresco, Venezia, Filippi editore, 1965.