25

Reportage - Un viaggio nel Paese più piccolo del continente: El Salvador

Ci sono Paesi dei quali si parla soltanto in ragione di qualche calamità. Per questo oggi, fuori dal coro, voglio far sentire le voci del Salvador, il più piccolo degli Stati americani. Per esempio, la voce della mia amica Carmen, salvadoregna di Santa Ana, la seconda città del Paese, che «piccolo sì», dice, «ma solo per dimensioni!». A riprova mi snocciola alcuni dei più altisonanti nomignoli affibbiati alla sua amata città: La Grande, La città eroica o addirittura La capitale del mondo e La succursale del cielo.

A dire il vero davanti a me vedo solo un abitato senza pretese, con vie dritte e case basse senza lustro. Ma cent’anni or sono, grazie al boom del caffè, Santa Ana era una città con tanto di teatro e locali alla moda. Carmen sostiene che la cattedrale (novecentesca) ricorda il Duomo di Milano, dove ha trascorso dieci anni di vita.

Carmen però non è incosciente. Conosce bene i mali della sua patria. Bracciante in gioventù, raccoglitrice di caffè a pochi centesimi la cesta nelle tante piantagioni della zona, sa dei contadini scalzi, dei soprusi dei latifondisti della canna da zucchero e del cotone. Sa della violenza delle mara, le gang giovanili, come la Mara Salvatrucha 13, la più temibile, o la Barrio 18, dalla quale è riuscita a salvare suo figlio solo spedendolo a studiare all’estero (ora è un medico!). Sa del milione e mezzo di salvadoregni emigrati soprattutto negli Stati Uniti (il dollaro delle rimesse da vent’anni ha sostituito il colón come moneta nazionale). Sa delle baraccopoli di San Salvador, la capitale: oltre tre dei sette milioni di abitanti del Salvador sono agglomerati nella Valle delle amache, detta così perché si balla sempre. Colpa del Boquerón, uno dei quattordici vulcani attivi; in tutto sono centosettanta lungo la spina dorsale di un Paese più piccolo della Sicilia.

Tutte queste disgrazie, a noi viaggiatori curiosi del genere umano, non ci trattengono dall’avvicinarci, chiedere, conoscere. La gente in genere è ospitale e gentile, nel Salvador, di certo ben più della media europea, ed è facile fare conoscenza. Nel formicaio dei mercatini del centro della capitale è tutto un turbinare di persone, un echeggiar d’offerte, un gridar di compravendite; un chiedere da dove vengo e se mi piace San Salvador. Mentre ascolto un terzetto intonare musica tradizionale nell’angolo d’una piazza, un tizio, José Ramirez e qualcos’altro, el licenciado (l’avvocato, dice, e può essere perché è bianco e non meticcio come quasi tutti) mi porge un sacchetto e insiste perché accetti una delle sue pupusa, il cibo nazionale, orgoglio salvadoregno. Sono delle specie di frittelle di farina di mais ripiene; questa di fagioli, ma ci mettono anche il formaggio, i fiori di zucca, i ciccioli…

Fatico a districarmi tra la folla verso la cattedrale, un edificio chiaro su un lato della piazza Gerardo Barrios. È una costruzione nuova, della seconda metà del Novecento, lucida di marmi e grande abbastanza per una popolazione cattolica ancora numerosa, nonostante il forte declino degli ultimi decenni a vantaggio degli evangelici, frutto dell’opera missionaria delle chiese nordamericane, come in tutta l’America latina. M’interessa soprattutto la cripta, vasta e luminosa quasi come la chiesa. Là giace, in una tomba monumentale, il corpo del Santo: Oscar Romero, arcivescovo salvadoregno giustiziato nel 1980 dagli squadroni della morte per il suo impegno a fianco dei più deboli, canonizzato da papa Francesco nel 2018.

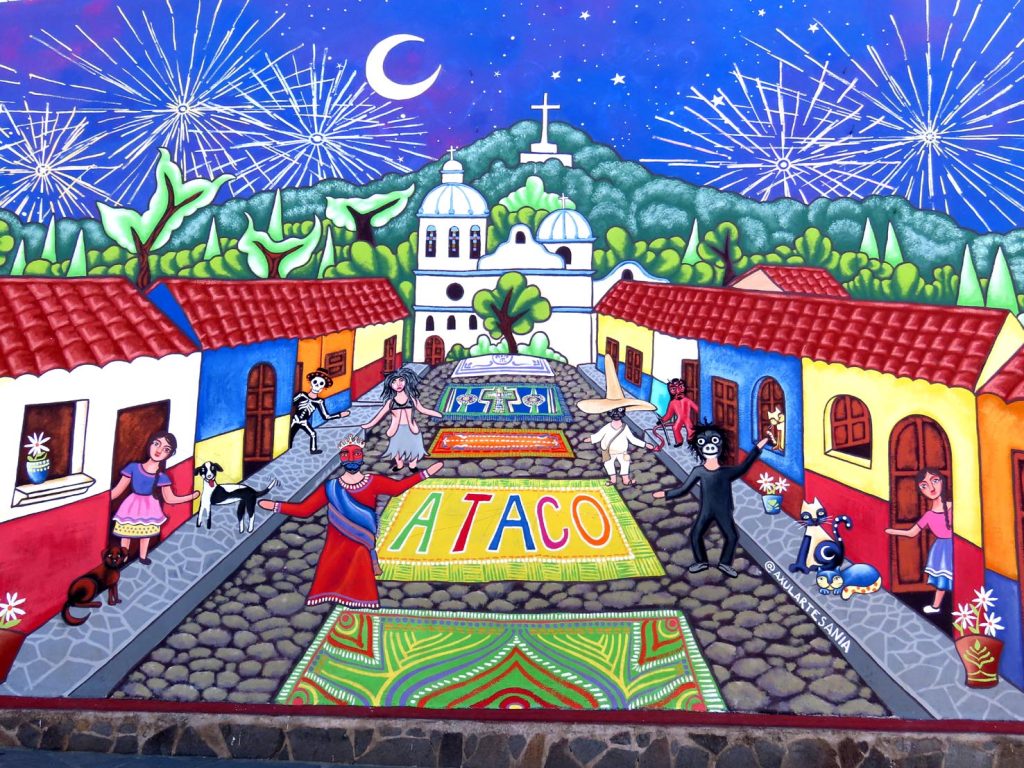

In giro per il paese la lunga guerra civile che ne seguì è ancora lì, dopo decenni, con tutti i suoi terribili ricordi. Edwin, pescatore sul lago Suchitlán, il maggiore del Salvador, creato nel 1976 per l’elettricità, mi racconta, mentre navighiamo verso l’Isola degli uccelli, della sua fuga notturna con la famiglia per mettersi in salvo. Siamo vicini a Suchitoto, forse il più bel villaggio coloniale, con vie quiete in pietra, case color pastello, graziosi caffè per turisti e i cani a grufolare nei cantoni. Per la cronaca fu in questa zona che gli spagnoli posero l’originaria San Salvador, nel 1528, prima di spostarla dov’è ora.

El Salvador, come i suoi più illustri vicini, è anche archeologia Maya. Il sito di Joya de Cerén è un posto unico, nonostante le apparenze poco monumentali. Solo lì, infatti, è stato rinvenuto un villaggio contadino dell’epoca precolombiana (VI sec.), preservato fino ai giorni nostri, come Pompei, sotto cinque metri di ceneri vulcaniche. Niente piramidi, palazzi nobiliari, campi di pelota. Solo qualche edificio di bajareque (argilla e canne, secondo il metodo tradizionale locale), la casa dello sciamano, i resti d’un temazcal, la sauna rituale tipica del Centro America. Il locale museo espone le forme in gesso di quanto si è dissolto sotto la cenere, come a Pompei appunto: una pannocchia di mais, della yucca, qualche utensile, lo scheletro d’un’anatra legata nell’aia in attesa d’un cuoco mai arrivato. Tutto fu abbandonato fuggendo dal cataclisma, che qui pare non aver fatto vittime. L’unica traccia umana è l’impronta d’un piede.

L’ultimo scorcio del Salvador mi porta giù, al mare, che qui è Oceano Pacifico. Trecento chilometri di costa, tra pescatori e surfisti, richiamati da alcune tra le migliori spiagge del continente: El Tunco, Punta Roca… Almeno così afferma Michael, un australiano che ci viene tutti gli anni per un mese. È ospite di una famiglia che lo tratta come uno di loro. Forse, come mi confessa, perché sperano che si decida a portarsi via Juanita, la loro figlia. Ospitalità salvadoregna!