Vino nella storia - Diversi gli epigrammi che il poeta dell’antichità dedicò alla divina bevanda grazie alla quale cercava un po’ di ristoro

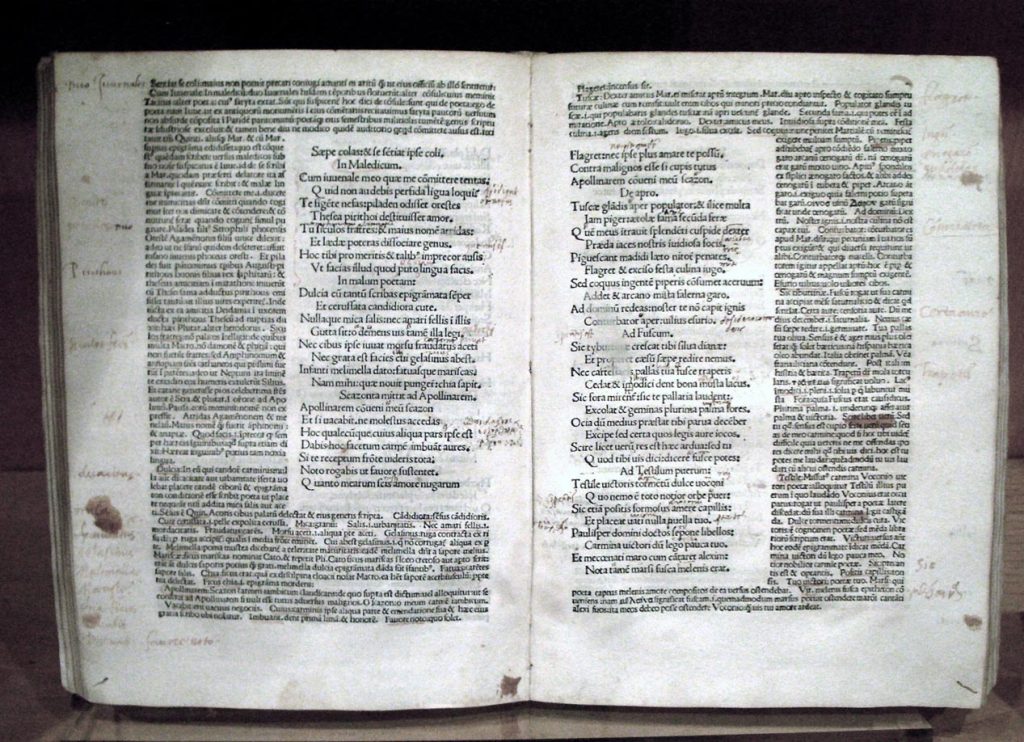

Marco Valerio Marziale, a nostro avviso, come il buon vino migliora invecchiando e lo troviamo quanto mai moderno e attuale. Nei suoi versi, contenuti in una raccolta di quindici volumi di epigrammi (che stiamo rileggendo dopo anni) – alcuni dei quali permeati di volgarità, oscenità e grossolanità – Marziale contrappone alla letteratura dell’epoca, ricca di retorica, una poesia realistica, che ha per oggetto l’uomo e la vita nella sua molteplicità. Egli è infatti un attento, implacabile e spregiudicato osservatore della variopinta galleria di tipi umani che incontra nelle case dei suoi patroni, nella Suburra, nelle terme, nei circoli culturali, nei lupanari, nei mercatini popolari frequentati dai vari ceti sociali.