Reportage - La Spagna medioevale di sapienti rabbini, brillanti studiosi e consiglieri dei re, spezzata dall’espulsione delle comunità ebraiche nel 1492

In una geometrica foresta di colonne la luce radente del tramonto accende decorazioni dorate e archi orientaleggianti. Per un attimo, prima che il sole si spenga, un silenzio che rimanda solo l’eco dei propri passi trasporta la chiesa di Santa Maria la Blanca di Toledo al tempo in cui era la sinagoga Ibn Shushan. Vive di queste atmosfere spesso impalpabili Sefaràd, una parola esotica e un po’ misteriosa con cui il mondo ebraico chiama ancora oggi la Spagna e il suo passato sefardita che, soprattutto in Castiglia, riaffiora tra le pieghe della storia e del tessuto urbano di città come Avila, Toledo, Salamanca o Segovia, ma anche tra le case sghembe di sperduti villaggi.

Una Spagna medioevale di sapienti rabbini, brillanti studiosi e consiglieri dei re, spezzata dall’espulsione delle comunità ebraiche decretata da Isabella di Castiglia e Fernando d’Aragona nel 1492, subito dopo la conquista di Granada. I loro beni vennero confiscati o svenduti, le sinagoghe trasformate in chiese o lasciate andare in rovina e sui cimiteri spesso spianati vennero costruiti conventi e chiese, mentre gli ebrei convertiti più o meno volontariamente, i conversos, vennero confinati a un ruolo marginale nella società.

Basta seguire silenzi e ombre di un vicolo scolpito dal sole per scoprire una sinagoga nascosta dietro le mura di un austero convento, simbolo di radici che hanno impregnato per secoli arte, cultura, e persino la gastronomia. Un’eredità riscoperta da Caminos de Sefarad, una rete di diciotto località spagnole che sta valorizzando le principali juderias, i quartieri ebraici nel cuore di città dove cristiani ed ebrei erano vissuti per secoli fianco a fianco. Il loro era un rapporto quasi simbiotico con cattedrali spesso ampliate abbattendo parte di questi quartieri da cui ricevevano tributi incrementati dopo ogni sollevazione contro i «perfidi ebrei».

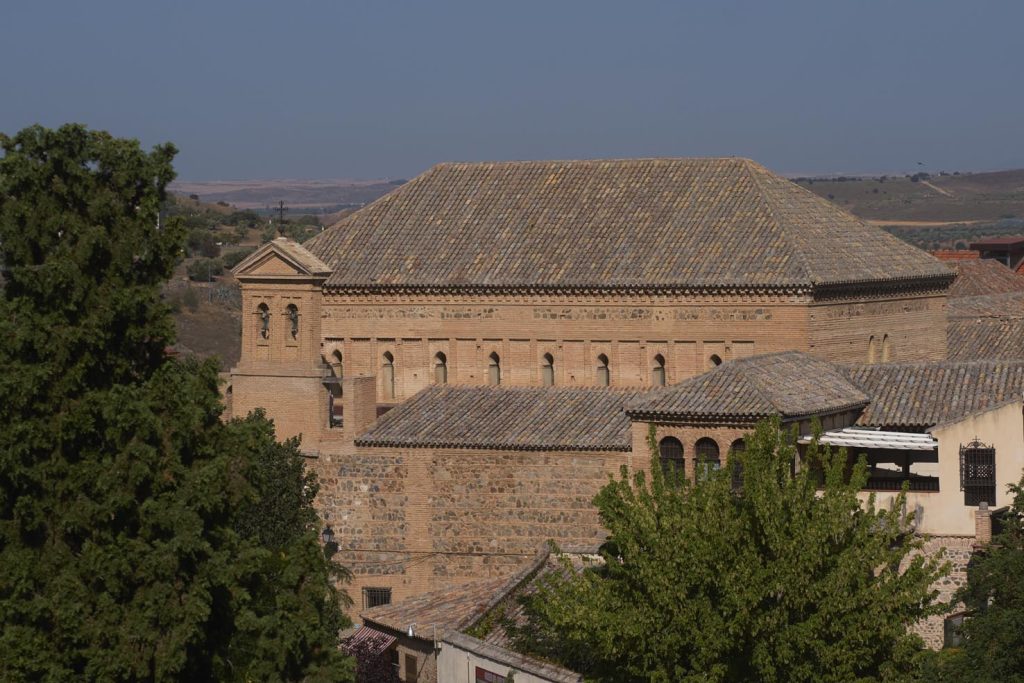

Stesse architetture, al massimo case più piccole e qualche differenza nelle decorazioni, a prima vista non si nota nulla di particolare, ma è qui che rivivono personaggi come Samuel Ha-Leví, raffinato intellettuale, astrologo e tesoriere del re Pedro I il Crudele, che sempre a Toledo fece costruire la Sinagoga del Transito, un capolavoro gotico-mudejar del quattordicesimo secolo. Neanche una sobria architettura esterna bastò però a proteggerlo dalla suscettibilità della chiesa e del re, che per tener fede a un nome che era tutto un programma lo fece incarcerare e torturare, forse per rispondere alle accuse di essere troppo permissivo nei confronti della comunità ebraica, o per punire Samuel della sua ostentazione.

Santa Maria la Blanca non è lontana, nel cuore di Madinat al-yahud la juderia che occupava un decimo di Toledo, la Città delle tre culture e delle tre religioni dove ebrei e cristiani si incrociavano in un labirinto di piazze, stradine e cortili comunicanti, diretti verso i rispettivi luoghi di culto. Nei mikveh, i bagni rituali ebraici, il tempo passava in dotte dissertazioni o in più prosaici colloqui di affari, mentre i sapienti traducevano dall’arabo testi di astronomia o di matematica. Oggi solo squarci di architettura medioevale come l’Arquillo del Judio, o le leggende legate a Isaac Abravanel che avrebbe prestato i soldi per finanziare la spedizione di Colombo in cambio dei gioielli della regina Isabella, sono sopravvissuti all’imponente Monasterio de San Juan de los Reyes Catolicos eretto sul sito del vicino mercato ebreo.

A Segovia, la prima luce del mattino scivola sull’acquedotto romano, tra le torri aguzze dell’Alcàzar, e sulle case di Calle de la Juderia Vieja dove il passato rivive nel Centro Didactico de la Juderia, nella residenza di Abraham Senneor, consigliere dei Re Cattolici. A pochi passi, le colonne arabeggianti della chiesa del Corpus Christi rivelano l’antica Sinagoga Mayor mentre una stradina scende verso la Porta di San Andrés dove passavano i cortei funebri diretti verso il cimitero ebraico.

Tracce di Sefaràd uniscono persino l’imponente bellezza di Salamanca, dove solo qualche casa della juderia è sopravvissuta agli ampliamenti della cattedrale e di un’università famosissima, a Hervas un villaggio dimenticato tra le montagne dell’Estremadura dove l’eredità ebraica ha creato una nuova identità e la nostalgia di un passato ormai quasi immaginifico annidato tra case di mattoni e legno aggrappate le une alle altre di una juderia dove si nascosero molti ebrei in fuga verso il vicino Portogallo. Alcuni rimasero per sempre fondando una confraternita dove praticare in segreto la religione dei padri, regolarmente puniti con autodafè dagli inquisitori che arrivavano a dorso di mulo per controllare l’ortodossia locale.

Un contrasto vertiginoso con la geometria delle mura che incoronano Avila, rappresentazione di una simbolica struttura celeste per i rabbini delle numerose scuole talmudiche. La «Gerusalemme di Castiglia» è impossibile da comprendere senza il suo passato in cui il misticismo ebraico si fondeva con quello cristiano interpretato da una mistica come Santa Teresa non a caso discendente di conversos, come l’implacabile Tomàs de Torquemada indiscusso protagonista della leyenda negra dell’Inquisizione, morto ad Avila. Non lontano morì anche Moshe de Leòn che scrisse nello Zohar, il Libro dello Splendore, il quale con la Bibbia e il Talmud rappresenta la trilogia del misticismo della Qabbalah, «Ci sono momenti in cui le anime che sono nel Giardino salgono e raggiungono la porta del cielo…».

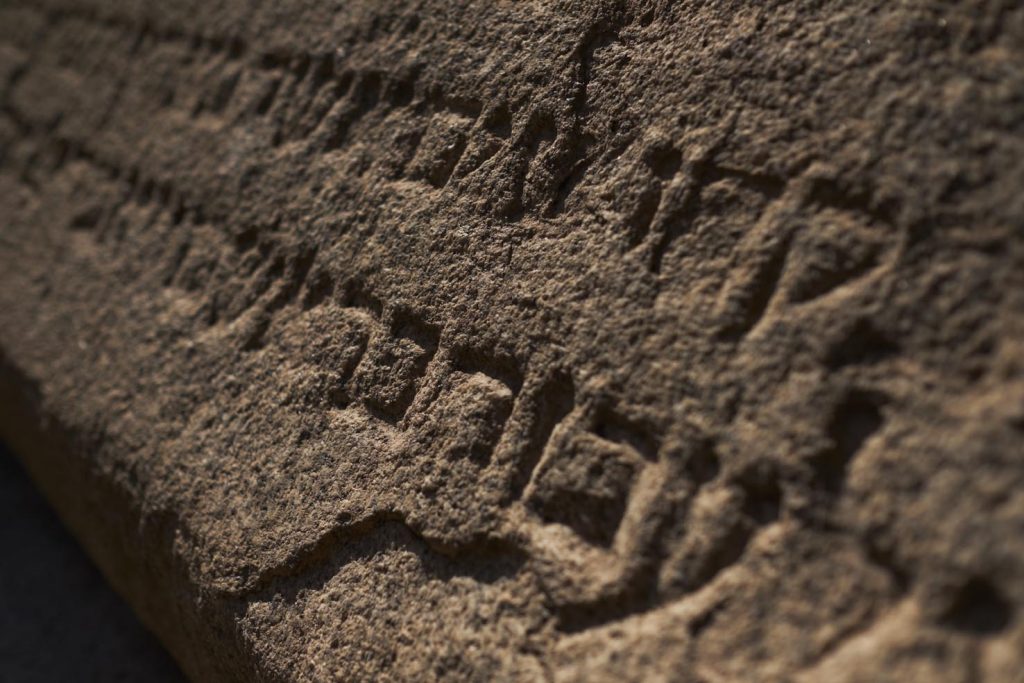

L’unico monumento sopravvissuto dell’Avila ebraica però è la cappella di Mosén Rubì trasformata in chiesa nel 1512 ma nata come sinagoga nel 1462, l’ultima costruita in Spagna prima dell’espulsione da una delle juderias più importanti di Spagna che ha lasciato solo frammenti di storia, una raffinata decorazione in alabastro nascosta dietro la porta di un piccolo hotel dove viveva il rabbino della sinagoga scomparsa di Belforad, o l’insolito arco di un portone che un tempo era l’ingresso della sinagoga di Don Samuel.

Gli ebrei se ne andarono per sempre nel 1492 dalla Puerta de la Malaventura, l’ultimo capitolo di una presenza documentata dal 1144 e rievocata nella Basilica di San Vicente da un ebreo pentito che costruisce una chiesa, scolpito sul cenotafio di tre martiri. Nell’atrio della chiesa romanica di San Pedro nel 1490, l’Inquisizione invece condannò a morte senza prove alcuni ebrei «accusati» di avere mescolato ostie consacrate al sangue di un bambino crocifisso.

Delle chiavi delle case perdute che molte famiglie ebree hanno conservato per secoli si dice che basta infilarle nella porta giusta perché la casa si apra ancora a chi la sta cercando. Anche le juderias, in silenzio da secoli, aspettano di aprirsi a chiunque voglia ascoltarle.