Fotografia - La valorizzazione dei dettagli di uno scatto si avrà grazie a una competente gestione della cosiddetta «esposizione»

Uno degli argomenti tecnici tra i più rilevanti e spinosi in fotografia è l’esposizione, spesso troppo poco tenuta in considerazione da modalità e strumenti con cui di prevalenza oggi si fotografa. Avete mai visto qualcuno provare a regolare l’esposizione scattando una foto col telefonino? Si può, certo, ma in modo molto approssimativo. E a dire il vero ben pochi sanno come farlo. È possibile che qualcuno regoli le luci e i contrasti dopo aver preso la foto, opzione, credo, però altrettanto poco diffusa. Di strumenti più sofisticati di un telefonino dovrebbero avvalersi gli appassionati di fotografia ai quali si rivolge la nostra rubrica: saper esporre, diventa in questo caso quasi un dovere.

Capire come si espone significa capire la luce e saperla controllare per realizzare l’immagine che si ha in mente. Fotografare – l’ho forse già detto – ha infatti molto a che fare con il pensiero. Non solo e non sempre. Ma in molti e diversi casi, sì. Specialmente quando fotografare smette di essere una semplice registrazione di situazioni casuali, e diventa un’attività con la quale scientemente esploriamo la nostra realtà svelandone aspetti significativi, originali, forse anche sorprendenti, per forma e contenuti.

Con esposizione intendiamo la quantità di luce che raggiunge e impregna il dispositivo fotosensibile dell’apparecchio fotografico, pellicola o sensore che sia. Questo valore è generato dalla combinazione di due variabili – il tempo di posa e l’apertura dell’obiettivo – entrambi modulati da un terzo fattore diversificante, la sensibilità alla luce del dispositivo fotografico che utilizziamo. Esporre correttamente perlopiù significa catturare quel quantitativo giusto di luce – né troppa né troppo poca – per far sì che l’immagine registrata presenti il maggior numero possibile di dettagli leggibili, tanto nelle ombre quanto nelle luci.

Una fotografia ben esposta sarà, infatti, ricca di dettagli e ci permetterà in un secondo tempo di lavorarla come meglio preferiamo, in particolare regolandone i contrasti ed estraendo i minuti particolari dalle zone chiare e oscure. Una buona esposizione produrrà anche un buon risultato cromatico, in termini di saturazione e di corrispondenza dei colori.

D’altro canto, l’esposizione va calibrata anche sulla base del risultato che vogliamo ottenere, e che non dovrà per forza corrispondere a quella giusta media a cui facevamo riferimento poco sopra. Una regolazione volutamente «sbagliata» potrebbe salvare parti per noi più importanti di un’immagine, quando esse si trovino soprattutto nelle ombre (sovraesponendo) o nelle alte luci (sottoesponendo). Si tratterà dunque di stabilire di volta in volta come esporre per una data situazione, e se di caso, scegliere quale zona luminosa privilegiare – le basse o le alte luci – a scapito di quella opposta.

Riassumendo, la triade di fattori che intervengono nella determinazione dell’esposizione in fotografia è composta dunque da: il tempo di posa (velocità dell’otturatore) e l’apertura dell’obiettivo (il diaframma). La sensibilità alla luce del dispositivo stabilisce il quadro generale nel quale questi due fattori interagiscono.

Più sarà veloce lo scatto o più chiuso l’obiettivo e meno luce vi giungerà. E viceversa. La quantità di luce necessaria per l’ottenimento di una buona esposizione sarà espressa da una delle molteplici combinazioni possibili tra questi due fattori, sulla base di una data sensibilità. Stabilito il giusto rapporto velocità/apertura, la modifica di uno di questi implica la modifica inversa dell’altro. Per compensare la diminuzione di luce fornita dall’otturatore (scattando con tempi più brevi), si dovrà aprire maggiormente il diaframma dell’obiettivo. E viceversa.

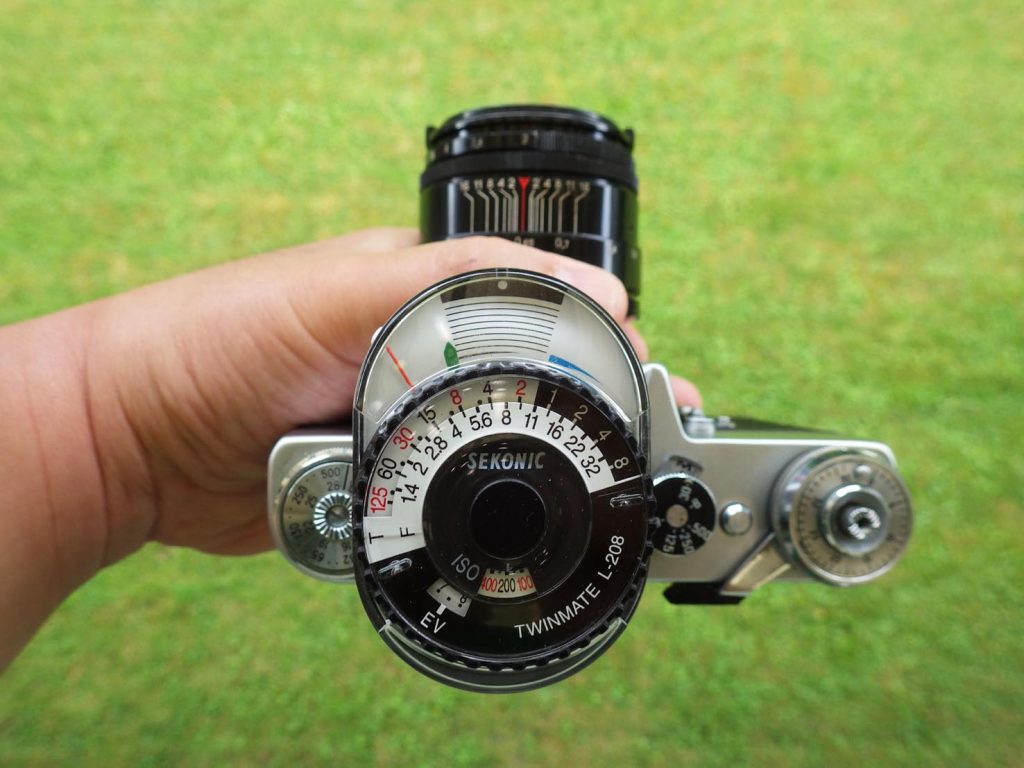

L’esposimetro è lo strumento che misura la quantità di luce disponibile e la traduce in combinazioni di tempi di posa/apertura per una data sensibilità. Di solito è incluso nell’apparecchio fotografico, ma possiamo anche trovarlo come strumento a sé. Un altro modo per verificare col digitale la correttezza dell’esposizione, a scatto fatto, è di guardare il diagramma della distribuzione delle luci: di norma – ma non come regola assoluta – non dovrebbe presentare particolari concentrazioni o picchi sulle sue estremità ma piuttosto avere una buona distribuzione dei valori di luce al suo interno.

Il tempo di posa congela o meno la situazione che stiamo fotografando: più è lungo e più aumenta la possibilità che l’immagine risulti mossa o che elementi in essa appaiano in movimento. Partendo comunque dal principio che il mosso di per sé non è un difetto, può anzi esser voluto o funzionale a quanto si vuole esprimere.

L’apertura del diaframma stabilisce la profondità di campo, ovvero la porzione di spazio nitido all’interno dell’immagine. Più il diaframma è chiuso, più questa aumenta. A dipendenza del tipo d’immagine utilizzeremo un diaframma più o meno aperto o chiuso. Ad esempio – senza però voler troppo generalizzare –, per il ritratto tenderemo ad aprirlo, ad avere il fuoco sul soggetto tenendo invece sfuocato lo sfondo. Per un paesaggio cercheremo invece di avere porzioni maggiori d’immagine a fuoco, se non il tutto a fuoco, chiudendo il diaframma.

Infine, la sensibilità rappresenta la quantità di luce che una pellicola o un sensore sono capaci di assorbire in un dato tempo. Questa sarà regolata in base alla quantità generale di luce disponibile, sapendo che meno luce avremo, più tenderemo ad alzare la sensibilità. Con la conseguenza però di uno scadimento della qualità dell’immagine (maggior presenza di artefatti visibili: il rumore, nel caso del digitale e la grana ingrossata per quanto riguarda la pellicola). Più la sensibilità sarà bassa, più l’immagine sarà invece pulita e meglio definita.

Starà dunque a noi, decidendo quale risultato vogliamo raggiungere e tenendo conto della situazione/luce disponibile, stabilire in quale rapporto porre tra loro questa importante terna di fattori: l’apertura, il tempo di posa e la sensibilità.

Una chiusa veloce: illustrare a fondo l’esposizione fotografica richiederebbe un trattato, non può esser qui il caso. Ci siamo limitati a vedere in grandissime linee cosa significhi questa operazione tanto importante e centrale nella nostra pratica. Niente ci impedisce di lavorare in modalità automatica, ottenendone risultati talvolta anche buoni, spesso imprecisi, sicuramente aleatori. Ma non posso che consigliarvi di lavorare in manuale, sarà di certo più faticoso, farete tanti errori, ma alla lunga sarà la modalità di lavoro più precisa e per voi più appagante. Infine, un ultimo consiglio: guardate tante immagini realizzate da coloro che sono considerati i maestri della fotografia – compratevi i loro libri – e analizzate come hanno utilizzato, a volte per caso ma il più delle volte consapevolmente, queste variabili per realizzare le loro immagini. Imparerete tanto. E scattate, scattate, scattate!