Un’escursione in alta Valle Bedretto

A volte ripeto le cose. Lo so, è solo uno dei tanti effetti collaterali che ci appioppa il passare inesorabile degli anni. Non sempre però la ripetizione è sintomo di senescenza e da convinto assertore dei vecchi aforismi usciti dalle pieghe del tempo, continuo a pensare che, in molti casi, «repetita iuvant». Magari solo per rifletterci su, per stimolare la discussione, per correggere opinioni, ma ripetere è utile. Come quando torno a dire che, pur riconoscendomi un animo giramondo, trovo che il nostro paese offra a tutti noi luoghi straordinari, che non hanno nulla da invidiare a paesaggi più esotici e lontani.

Esempi? Ne faccio uno, non a caso. L’alta Valle Bedretto. Non a caso, perché ci sto andando. In questo 31 dicembre del secondo anno pandemico ritorno a Piansecco, dopo qualche stagione d’assenza. Sì, perché è uno di quei posti in cui amo ritornare; in estate, quando l’aria è zuppa del profumo di resina e risuona del gorgogliare dei ruscelli, in autunno, quando la natura sparge pennellate dorate sui larici, in inverno, quando la montagna è immobile, avvolta in un candido silenzio irreale. La primavera, quella, è un caso a sé. Si direbbe non esista. Si fa un baffo di equinozi e solstizi e si confonde con la fine del lungo inverno e l’inizio dell’estate. Ti accorgi di lei solo per il rumore sordo delle frese, che stanno liberando la strada del valico della Novena, o per il timido sbocciare di un fiorellino in un fazzoletto d’erba o, ancora, per l’apparizione di qualche spaesata marmotta, che annusa l’aria all’imbocco della tana liberata dalla neve.

Te ne rendi subito conto, imboccando la valle, che ti aspetta un mondo di bellezza. Lo capisci dal profilo seghettato del Poncione di Manió, del Chüebodenhorn e del Pizzo Rotondo, che si intravvedono lassù, in cima, brillare contro l’azzurro del cielo.

Finora è stato piuttosto avaro, quest’inverno, di neve, e mi fa un certo effetto penetrare in un paesaggio leopardato, con sporadiche macchie bianche sparse nel grigio-ocra dei prati.

Quando arrivo, il nucleo di All’Acqua è ancora imbevuto d’ombra. Il ristorante è aperto, ma a quest’ora non c’è nessuno. Sul bordo della strada, il vecchio ospizio, che accoglieva i viandanti diretti in Vallese o in Val Formazza, attraverso il passo San Giacomo. Poco più su, la sagoma bizzarra dell’oratorio dedicato a San Carlo Borromeo, opera dell’architetto Alberto Finzi, che ha preso il posto di quello risalente al 1656, demolito negli anni Sessanta del secolo scorso per lasciar passare la strada della Novena.

Qui, si sono un po’ compattate le macchie di neve, ma ce ne sarà al massimo una spanna. Fa strano, per uno dei posti della Svizzera dove (di regola) nevica di più.

«Avrebbero dovuto costruirli quassù, in alta Valle, gli impianti sciistici. Non ad Airolo». Mi diceva anni fa una delle sorelle Vella, custodi all’epoca della capanna Piansecco. «La neve non manca e nemmeno il sole. Comunque, per noi è stato meglio così, la natura è rimasta intatta». Ed è diventata il regno degli scialpinisti. Li si vedono, di solito, scendere dalle vette, seguendo canaloni, disegnando ghirigori sui pascoli innevati e sollevando nuvole bianche quando volano sulla polverosa.

Lo confesso, a guardarli provo ammirazione e un pizzico d’invidia, io che mi sono fermato ad un abbozzo di scodinzolo (si dice ancora così?) e poi ho relegato in cantina gli sci e tutto l’armamentario, mettendoci una pietra sopra. Ormai fanno più di trent’anni.

Li invidio e li ammiro per quel loro dialogare in solitudine e in piena libertà con una natura che offre il meglio di sé e che, a quelle quote, si concede solamente a pochi. A dire il vero proprio «pochi» non sono, visto il notevole sviluppo dello scialpinismo negli ultimi decenni, che ha conquistato tutto l’arco alpino con buona pace del fragile ecosistema montano.

La nascita di questo sport sulle Alpi vien fatta risalire al gennaio del 1893, quando Christophe Iselin e tre amici attraversano con gli sci il colle di Pragel, un modesto valico delle alpi glaronesi, tra la Klöntal e la Muotathal.

I quattro partono al calar della notte, per evitare la derisione dei loro concittadini, piuttosto scettici sull’utilità di questi «pattini da neve» e propensi a ritenere un po’ matto quell’Iselin, che se n’è fatto costruire un paio come quelli usati dal norvegese Fridtjof Nansen, autore, cinque anni prima, della traversata della Groenlandia.

L’impresa di Iselin è una rivoluzione nella storia dell’alpinismo, perché scombussola le vecchie convinzioni sulle possibilità di affrontare la montagna in pieno inverno e apre la strada alle ascensioni delle cime più alte delle Alpi, fino a quel momento giudicate inospitali e inavvicinabili durante la stagione fredda a causa delle marce di avvicinamento troppo lunghe e difficoltose. Anche i 4000 ormai non si negano più, il Monte Rosa è affrontato con gli sci nel 1898, seguono il Finsteraarhorn, la Jungfrau, il Mönch e, nel 1904, Ugo Mylius, tedesco di Francoforte, raggiunge la vetta del Monte Bianco con «i legni» ai piedi.

L’avvento degli sci è una rivoluzione anche per le popolazioni delle montagne, abituate a spostarsi, in inverno, con rudimentali racchette, che impedivano alla bell’e meglio di sprofondare nella neve, ma non permettevano di scivolare.

Dopo il timido inizio, lo scialpinismo farà balzi da gigante e, a partire dagli anni Venti, anche il Club Alpino Svizzero, rimasto fino ad allora un po’ a guardare, promuove la pratica, istituisce corsi per le guide e, nel 1926, decide che, ogni anno, una delle capanne costruite in una regione di montagna deve essere concepita per la pratica dello sci. Quella del Corno Gries, ad esempio, inaugurata in alta valle Bedretto il 19 ottobre del 1927, rispondeva a questa esigenza. L’anno seguente, la sezione ticinese del CAS costituisce il Gruppo sciatori, il cui presidente, l’ingegner Brusa, nel 1930 in occasione dell’inaugurazione del nuovo rifugio di Condra, in Capriasca, dove i Luganesi andavano a skiare, prima di «arrischiarsi ad altitudini meno modeste», declama con enfasi: «Salite, o soci, armati dei vostri fedeli sci, all’assalto delle candide distese, a purificare il vostro sangue nella schietta allegria delle amichevoli riunioni, a dimenticare le strettoie delle strade cittadine, lontani dai fumosi caffè, dalle piazze ove alberga la noia domenicale…».

È ora di darmi una mossa. Così dimentico anch’io le «strettoie delle strade cittadine» e le fumose divagazioni storiche e mi metto in marcia. Nel frattempo, il sole, strusciandosi sul costone del Pizzo Grandinagia, è scollinato inondando la valle di luce tiepida. Non rimangono che poche macchie d’ombra imbarazzate da tanto sfavillare di cristalli. La neve è ancora gelata e si cammina agilmente anche con i soli scarponi. C’è gente sul sentiero, che, all’imbocco della valle del Riale di All’Acqua, sale sui pascoli punteggiati di radi larici spogli, qualche abete, arbusti di ontano e ciuffi sparuti di erica e ginepro. Raggiungo tre simpatiche signore bellinzonesi. «Ultraottantenni», mi dicono tutte fiere. Sono accompagnate da un vecchio Border Collie un po’ acciaccato e un Lessie giocherellone, che scodinzola contento. Mi raccontano di avventure alpinistiche e ardite ascensioni con cui hanno assecondato la loro passione per la montagna. Mi elencano nomi di chi ha fatto loro da guida, quello lì, calmo e bonaccione, quell’altro, con un caratteraccio, ma estremamente affidabile. A un bivio, mi salutano e scendono verso Cioss Prato.

Entrato nel bosco, per lunghi tratti il sentiero è libero dalla neve, di cui rimane un ricordo in lunghe e insidiose placche di ghiaccio. Si sale zigzagando poi, quando gli alberi si diradano, il paesaggio, più bianco, si dilata e ti ritrovi a contemplare la bassa Valle Bedretto, giù giù fino ad Airolo e, dietro, a chiudere quella limpida scenografia, la spaccatura della Val Canaria e la teoria di cime, che circoscrive la conca di Piora.

Qua e là incontro tracce slabbrate di sci, che serpeggiano sulla neve, tagliano il sentiero e si perdono in mezzo agli alberi.

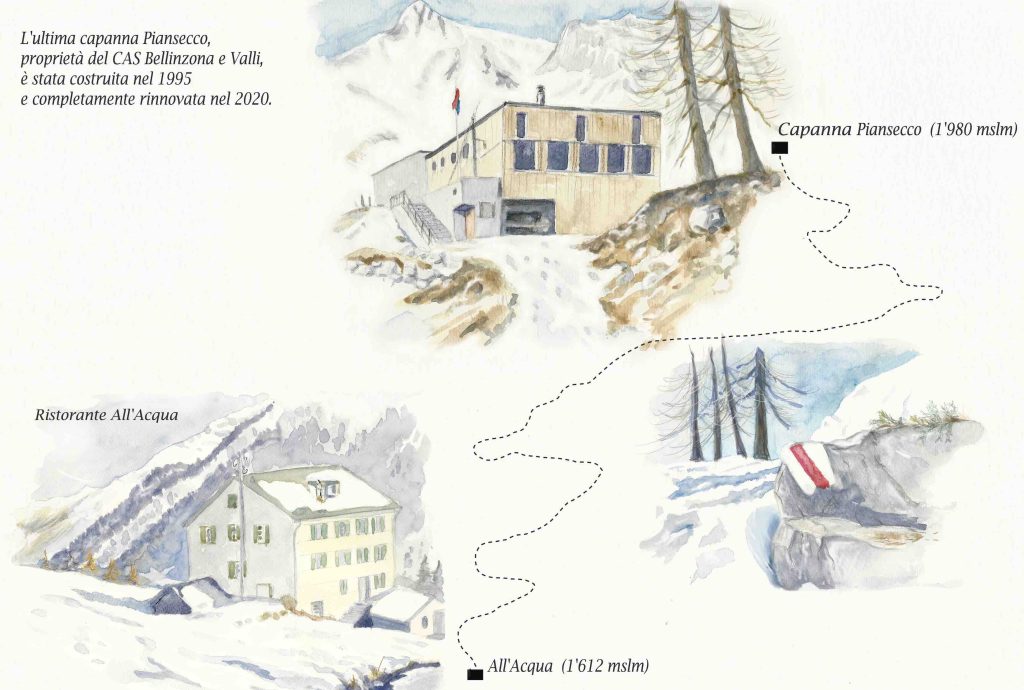

Ancora qualche curva ed ecco la capanna Piansecco, piantata lì al limitare del bosco di larici, un soffio appena sotto la linea dei duemila metri. Non l’avevo ancora vista dopo il completo rinnovo e la riapertura del 2020. Ha l’aria solida e, al contempo, leggera, e non sembra affatto offendere il paesaggio, lo lascia respirare senza opprimerlo, un po’ come dovrebbe fare chiunque frequenti la montagna. Tanto legno, ampie vetrate rivolte verso la valle, struttura a parallelepipedo, a immagine e somiglianza delle ultime capanne costruite dal CAS Ticino, la «Barchessa» del Cristallina e il «Barlume» del Monte Bar.

Mentre ne soppeso le forme, mi viene in mente che il 2022 coincide con il settantacinquesimo anniversario del primo rifugio di Piansecco.

È il 1947 quando il CAS Leventina (oggi CAS Bellinzona e valli) rileva una baracca militare e la mette a disposizione dei soci e di tutti gli appassionati della montagna. Un’operazione che s’inserisce in quel discorso di collaborazione e di reciproci interessi, che intercorrono tra esercito svizzero e Club Alpino fin dalla sua fondazione. «Una collaborazione che spazia in vari campi» – mi ha raccontato un giorno Francesco Vicari, già comandante di divisione – «dalla conoscenza del territorio, alla cartografia, all’acquisizione di dati interessanti anche per lo sviluppo del turismo. In seguito, sin dal primo dopoguerra, con il proliferare delle iniziative volte alla costruzione di nuove capanne, l’interesse si rivolge anche alle “casermette” edificate dall’esercito in alta montagna durante il primo conflitto mondiale».

E tante diventeranno rifugi alpini.

Sarà pure corta, la salita fino a Piansecco, eppure mi ha risvegliato un languorino di stomaco. Così entro, per annusare il menu. Come prassi in questi tempi oscuri, tiro fuori il greenpass, e l’app di controllo mi dà luce verde. Prendo posto nell’ampia sala ancora vuota, davanti alla vetrata che dà sul bosco di larici, su cui ciondolano tranquille la bandiera rossocrociata e quella del CAS. Indeciso tra una zuppa di lenticchie all’indiana e gli gnocchi, tanto per rimaner leggero mi lascio tentare da una fondue al formaggio, l’ultima dell’anno.

«La capanna è al completo stasera», mi dice Tiziano, il custode. Passare il San Silvestro in alta quota è ormai un must.

Fuori, nell’aria bagnata da un tiepido sole, stanno arrivando alla spicciolata vari escursionisti e altri ne incontrerò durante la discesa. Prima però do un’occhiata ai dintorni. L’ampio anfiteatro è disseminato di gobbe grigie, che sbucano dalla neve, sono centinaia di massi rotolati giù in tempi forse non così remoti dalle pareti del Poncione di Cassina Baggio. Tutt’attorno un susseguirsi di cime, una più bella dell’altra, che assumono spessore man mano che il sole si abbassa all’orizzonte: il Poncione di Manió, quello di Ruino, il Chüebodenhorn, il Pizzo Rotondo, tutte mete predilette per l’arrampicata e lo scialpinismo.

In un passato non troppo lontano, tra queste cime s’affacciavano impressionanti ghiacciai, mentre oggi per calpestare il primo ghiaccio, che una volta si credeva «perenne», dobbiamo inerpicarci fino a quella sella che s’intravvede lassù, a 2700 metri di quota, il Gerenpass, dove si è ritirato il Chüebodengletscher con il suo lago intrappolato dal freddo, che lo scorso inverno ha dato spettacolo sollevandosi e frantumandosi in tanti sorprendenti e lucenti iceberg alpini*.

Nota

* Del fenomeno ha dato una spiegazione il meteorologo e glaciologo Giovanni Kappenberger nel suo libro Gli iceberg del Gerenpass. Poetica del ghiaccio, Salvioni Edizioni, Bellinzona 2021.