Fotografia - La stampa da negativo oggi non è più in uso, e con essa sembrano essere scomparsi anche gli album di famiglia

Finché la rivoluzione digitale non si diffuse in ampi strati della popolazione, la stampa fotografica era l’unico modo – se escludiamo le diapositive e le polaroid, che già allora rappresentavano piccole nicchie di fruitori – per poter guardare il risultato dei nostri scatti. Fin dunque agli inizi del Duemila, prima che il telefonino si tramutasse in quella somma di strumenti che conosciamo oggi, diventando anche dispositivo fotografico che ha modificato radicalmente l’orizzonte culturale e comportamentale della nostra società.

Di stampe si comincia a parlare dalla metà dell’Ottocento, con l’invenzione del negativo. Esposto il materiale fotosensibile, questo veniva sviluppato per ricavarne il negativo. Dal negativo, attraverso il procedimento di stampa, si otteneva ciò che si definiva «una fotografia». E così è stato per decenni, fino agli anni Novanta del Novecento. Nel linguaggio abituale, quotidiano, una fotografia non poteva quasi esser altro che una stampa: un’immagine impressa attraverso un procedimento fotografico su un supporto di carta.

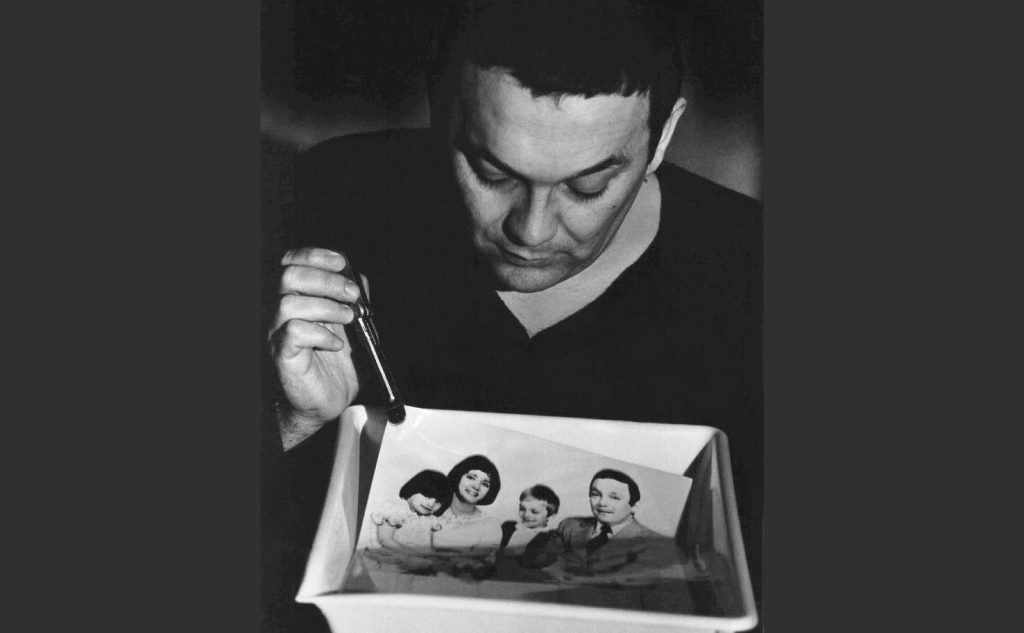

Per chi ha avuto l’occasione di vivere di persona una tale esperienza, la nascita di una stampa fotografica aveva un che di misterioso. Di alchemico. Si esponeva la carta sotto l’ingranditore per poi immergerla in un bagno di sviluppo: poco a poco apparivano le prime ombre, l’immagine prendeva forma, si delineava, diventava sempre più consistente fino a raggiungere il grado di sviluppo stabilito dal tempo di esposizione. La foto era lì. In pratica si ripeteva in camera oscura la magia dello scatto.

L’ingranditore non era altro che una grande macchina fotografica al contrario, proiettava sulla carta fotosensibile – negativa – quanto già catturato dal negativo, riportando in questo modo l’immagine alla dimensione positiva. In sintesi: applicando un processo negativo al prodotto di un precedente e medesimo processo negativo, si riotterrà il positivo.

Naturalmente ogni negativo richiedeva in fase di stampa la sua specifica dose di attenzioni: protezione (mascheratura) di certe aree del negativo per far sì che i dettagli nelle ombre rimanessero distinguibili; bruciature delle aree troppo luminose (e molto opache sul negativo), che voleva dire dare un supplemento di luce a quelle zone per riuscire a ottenerne i dettagli proteggendo il resto del negativo. Tutto ciò stando immersi, spesso per ore, in una luce bassa, rossastra o giallastra, e in un effluvio di odori chimici molto particolari.

Si operava con le mani – poste tra il negativo e il piano di stampa – o con cartoni bucati, o con sorte di palettine fatte di sagome di cartone e filo di ferro che si agitavano intanto che la carta veniva impressionata. Visto da fuori un tale procedere poteva rammentare una qualche strana danza, o il retro di un teatrino delle ombre.

Ci si sbizzarriva con vari strumenti, d’uso abituale ma a volte sagomati proprio ad uopo, per uno specifico negativo, per far sì che nello sviluppo la carta rivelasse infine l’immagine come ce l’eravamo immaginata sottoponendola al lavoro della luce. Provvista dei dettagli, delle sfumature, dei contrasti desiderati. Una stampa complicata poteva prendere anche delle ore, se di una certa dimensione e importanza. Si facevano dei provini in varie zone del negativo per capire i tempi di esposizione generale e dei dettagli, il grado di contrasto da applicare, quanto a lungo e come sviluppare. Si procedeva un po’ a tentoni, grazie all’intuito dell’esperienza, fino a raggiungere il risultato voluto. E ciò significava che ogni stampa era, alla fin dei conti, un esemplare unico. Vero e puro artigianato. La ristampa del medesimo negativo avrebbe dato un risultato diverso. Simile, ma inevitabilmente diverso. Non parliamo qui, ovviamente, della stampa industriale, automatizzata – sprovvista di quelle finezze – che potrebbe in teoria replicare all’infinito il medesimo risultato.

Ai tempi del negativo, quasi tutto il materiale esposto veniva stampato. Chi procedeva da sé – oltre ai professionisti anche diversi amatori evoluti –, e chi mandava i rullini al laboratorio. Capitava che si dimenticava, o semplicemente si lasciava, una pellicola per mesi e più dentro a una macchina fotografica. Alla prima occasione – magari una festa, o una cerimonia, un viaggio (si viaggiava molto di meno di oggi, viaggiare era cosa assai speciale), o che altro – si sarebbe finito di esporre il rullino, di 24 o 36 pose, e lo si sarebbe portato nel negozio del fotografo per farlo sviluppare e stampare. Mi viene da sorridere, se penso che questo capitava ancora solo pochi anni fa.

Le stampe andavano pian piano a riempire gli album che con cura si conservavano nelle case. Rappresentavano la memoria viva delle famiglie, e non solo, anche di gruppi più estesi di persone, le comunità, che ancora esistevano come tali, e non come semplici somme di singole individualità, quali sono perlopiù diventate oggi.

Le stampe erano memoria (storia, identità). Certo, arbitraria, selettiva, legata allo sguardo del fotografo, alla sua abilità e sensibilità nel trasporre in immagine dei momenti, il senso di un evento. Soggettive. Ma pur sempre illustrazione tangibile degli istanti che sarebbero rimasti a ricordo, – a imperitura memoria – di ciò che è stato, nel percorso fugace delle vite lì dentro rappresentate. Uno sguardo, un gesto, un insieme di persone – il senso del loro stare insieme, del loro ritrovarsi. Alla stampa appartiene questa forte valenza sociale, identitaria, storica. Almeno, l’ha avuta per una gran parte del corso della storia della fotografia. Forse era, inconsciamente (se la storia ha un inconscio), proprio la sua funzione. Funzione che è andata perduta nel tempo.

Oggi non si stampa praticamente più: a fronte di una saturazione di scatti realizzati quotidianamente, ormai dell’ordine di svariati miliardi, riscontriamo una rarefazione, una scarsità d’immagini stampate. Di queste, se n’è estinto il bisogno, ed è sintomatico dello strappo che la rivoluzione digitale ha prodotto. Con le conseguenze del caso: se le stampe incarnavano concretamente la possibilità di trasmettere la Storia, le nostre storie individuali e collettive, privandocene rendiamo il mondo più amnesico, perso in un presente sempre sospeso, labile, effimero e volto verso un inquietante assoluto tecnologico.

Il mio suggerimento per questa puntata è naturalmente, oltre a scattare un po’ di meno, quello di (far) stampare le vostre foto, come si faceva un tempo, scegliendo quelle più care e importanti – come se le aveste fatte con un rullino da trentasei scatti – e di conservarle dentro un album per non perdere cammin facendo la Storia che è in voi. Che siete voi. I vostri nipoti ve ne saranno grati.

A presto con una puntata sulla stampa digitale.