Da Benedetti-Michelangeli alla Callas, Dal Fabbro non risparmiava nessuno come mostra il volume uscito da Pendragon

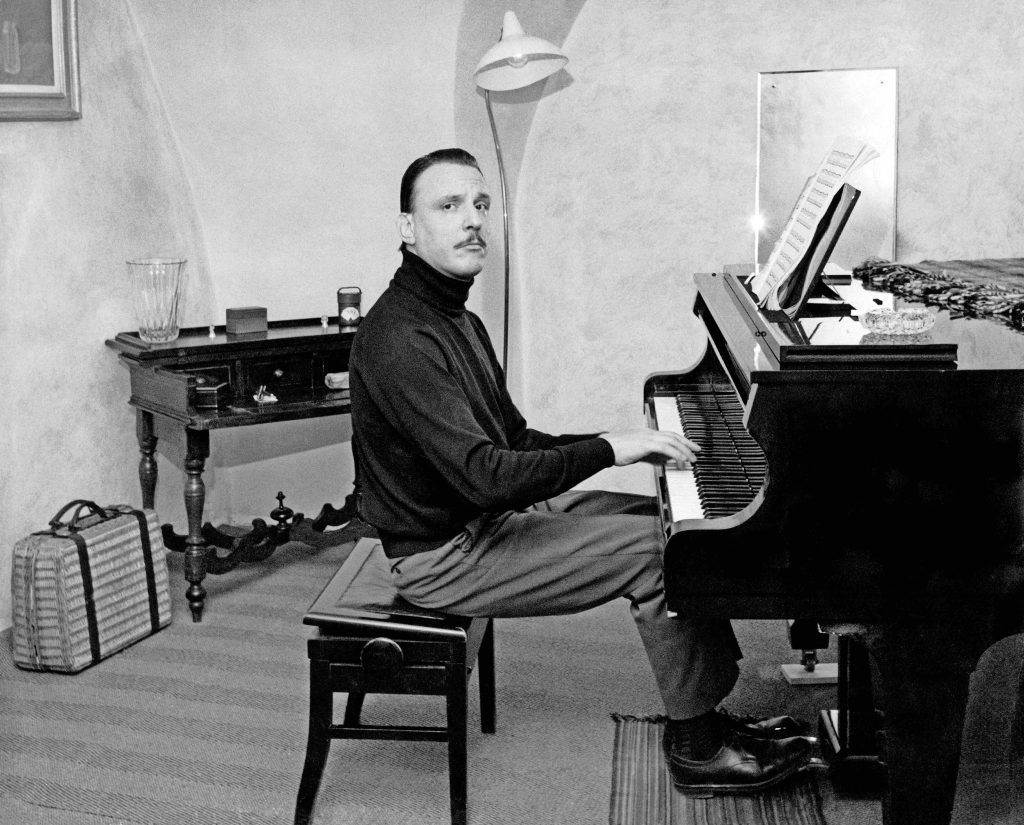

Chi era l’uomo del crepuscolo del pianoforte descritto nel bel saggio dimenticato di Beniamino Dal Fabbro, Il crepuscolo del pianoforte? Nientemeno che il leggendario Arturo Benedetti-Michelangeli.

Per il poeta-traduttore e critico musicale bellunese, il suo successo era «frutto di verdetti emessi a suon di battimani da una folla snobistica, sempre pronta a rispecchiarsi e a lodarsi in chi ne impersona l’angusto spirito salottiero.»

Anche nella stroncatura non condivisibile lo stile di Dal Fabbro è superbo, le aggettivazioni da manuale: Benedetti-Michelangeli «mondano e mellifluo carilloneur del beghinaggio pianistico», «prigioniero nel limbo del suo laccato mondo sonoro», “pianola perfetta” che versa un «deliquiescente sciroppo sonoro», creatore di un «paradiso fonico liscio e arrotondato», di una «vellicazione vellutata» che mette Beethoven «sotto una lastra di vetro, come fa l’entomologo con le farfalle morte dalle vaghe ali screziate, e lo contempla, o lo manda a passeggio, tutto attillato e mingherlino, in un giardino froebeliano.» La crociate donchisciottesche di Dal Fabbro non si limitavano al pianoforte, ma si accanivano contro altri fuoriclasse del suo tempo: la bestia nera era Maria Callas che lo denunciò, perdendo, per diffamazione e il maestro Victor De Sabata. Cause che finirono per annullare i non pochi meriti del saggista, con la sua scrittura alata, sostanziata da una vasta cultura specifica e dalla lunga pratica del pianoforte. Anzi, per reazione, gli fu affibbiata la «patente» di Pirandello, quella di jettatore. Così per non chiamarlo con il suo nome, i suoi nemici si riferivano a lui come al «Poeta maledetto». Quando Dal Fabbro passava nei ridotti della Scala, c’era chi faceva le corna o s’infilava le mani nei calzoni. Così fece anche il marito-consorte di Maria Callas, Giambattista Meneghini, ostentando la manovra anti-jettatoria davanti alle madame scaligere: la risposta di Dal Fabbro fu fulminea: «Signor Callas, non si tocchi i Meneghini».

Prima del crespuscolo michelangeliano, il libro descrive meravigliosamente il passaggio dal «fitto e nitido tintinnio con la grazia pungente e corrosiva del suo timbro» del clavicembalo («lo strumento proprio dell’Illuminismo, il secolo che voleva vederci chiaro in ogni cosa») all’orribile rimbombo del pianoforte creato da Bartolomeo Cristofori: si passa da Bach «che sembra scrivere per uno strumento che non esiste» al «tintinnio dei becchi di penna» a Couperin che ci fa sentire «il fruscio delle trine entro le gonne femminili, definite con ermetica galanteria Le barricate misteriose»; da Mozart che ha «il timbro del clavicembalo e gli effetti del pedale del pianoforte […] nelle arti non si sa mai quanto la fantasia creativa abbia determinato i mezzi pratici e in che misura questi stessi mezzi abbiano influito sulla fantasia creativa» a Muzio Clementi, di cui tutti siamo allievi, con i suoi innovativi effetti d’imitazione dell’orchestra (incarna nel pianoforte perfino «l’azione riunita del quartetto d’archi in parti reali e dialogate»).

Un viaggio stupendo che parte dalla prospera borghesia tedesca («ogni vagito era presagio di canto, ogni cucchiaio battuto sull’orlo della scodella promessa di giusta intuizione ritmica »), tocca l’apogeo con Beethoven e Chopin, quando «la cassa d’ebano entra nelle case borghesi e ciascuno poteva dedicarsi alla creazione di mondi fantastici», per declinare quando gli uomini, secondo la definizione di Beethoven, perdono la ragione e il sentimento viva via che acquistano la velocità delle dita. Fra gli interpreti dei suoi tempi elogia Ferruccio Busoni e Alfred Cortot, poi Horowitz, Backhaus e Gieseking, sempre in contrasto con l’incomprensibile uomo del crepuscolo.