45

Il vento. A quello non avevo pensato. O meglio, avrei dovuto leggere fino in fondo il bollettino meteo mattutino. Invece mi sono lasciato lusingare da quelle «ampie schiarite e cieli tersi», che promettevano una giornata di sole dopo una movimentata notte di temporali. E non sono andato oltre. Invece, scopro ora, le previsioni parlano dell’arrivo in montagna di un forte vento da nord. E in effetti, eccolo qui, puntuale all’appuntamento.

Va be’, mi dico, il vento crea un po’ d’animazione, vivacizza l’atmosfera, genera dinamiche celesti, e vuoi vedere che, magari, questa volta mi riesce qualche foto migliore delle solite. Un cielo senza il rincorrersi delle nubi e troppo blu appiattisce l’immagine, la rende banale, come mi ripeteva sempre Luciano Paltenghi, l’amico cameraman con cui ho lavorato nell’ultimo quarto di secolo televisivo.

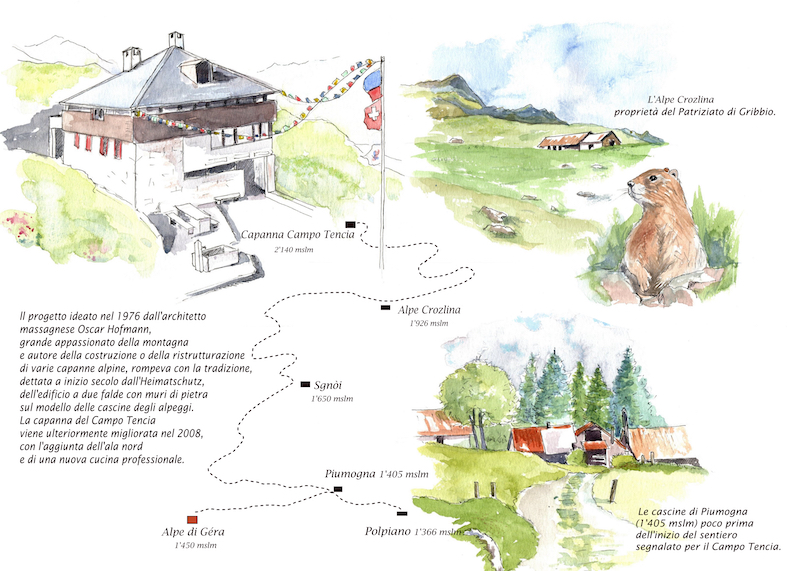

Poi però, dopo aver lasciato Polpiano, in Val Piumogna, dove inizia il sentiero per la capanna del Campo Tencia, mi accorgo che le raffiche confuse stanno spingendo verso sud, come solerti cani da pastore, greggi di nuvole sporche e minacciose, che vanno a sbattere contro l’alto profilo del Pizzo Forno rimanendo impigliate tra le rocce della sua cima. E lì, sembrano gonfiarsi, alimentate da nuovi vapori, e a poco a poco oscurano il sole, mentre l’aria si fa più fresca. Frugo con il pensiero nello zaino che mi porto in spalla e ci trovo solo una t-shirt di ricambio e una giacca leggera leggera. Rimango però ottimista e riprendo a salire attraverso morbidi pascoli e un arioso bosco di larici, che sembrano candele accese quando il sole fa capolino tra le nuvole. Uno striscione di plastica, appeso tra due tronchi, pubblicizza il Piumogna Bar dell’Alpe di Géra, i cui edifici intravedo qui sotto immersi in un lago d’ombra.

È diventata quasi un rito, per me, l’annuale escursione alla capanna CAS del Campo Tencia. Un rito, che apre o chiude la mia estate in montagna, officiato in una cornice di maestose vette, pasture macchiettate di fiori, distese disordinate di pietre e lo scrosciare delle cascate, che scendono giù spumeggiando dai canaloni disposti a ventaglio nell’ampio anfiteatro glaciale.

È anche il piacere di ritrovare Franca e Franco, il Dema, di cui mi è giunta voce di un possibile ritiro a fine stagione, forse l’ultima della sua lunga vita di «capannaro» (vedi articolo a lato). L’ho conosciuto un giorno di settembre del ’97, il Dema. Era il suo secondo anno di gestione della capanna e io ero lì con un ex guardiano, l’anziano Emilio Sartore, che mi aveva raccontato la storia del rifugio, il primo sorto sulle montagne ticinesi.

Una storia che prende avvio nel 1907, quando Remo Patocchi, delicato pittore del mondo alpino e allora presidente del CAS Ticino, lancia l’idea di una capanna e ne individua la localizzazione sul poggio del Giübin, a 2140 metri di quota.

La costruzione vuole essere la risposta a una necessità particolarmente sentita dai frequentatori della montagna, che a inizio secolo si fanno sempre più numerosi, al punto che gli alpigiani, nelle cui cascine trovavano allora rifugio e ospitalità i primi alpinisti, non possono più soddisfare le esigenze della nuova clientela.

L’11 agosto 1912, la capanna, dedicata al naturalista Luigi Lavizzari, viene inaugurata alla presenza di un centinaio di escursionisti, che assistono al suo battesimo con la rituale bottiglia di champagne spaccata contro la porta e al rilascio di un paio di piccioni viaggiatori, «che dovevano portare a Lugano i saluti e la notizia dell’inaugurazione» scrive un giornale dell’epoca, specificando «che i due alati messaggeri sono giunti a Lugano stamane alle ore 7».

Tirar su un rifugio a queste altitudini e con i mezzi dell’epoca non è cosa da poco. I sassi non mancano, ma gli altri materiali e gli attrezzi necessari arrivano quassù a dorso di mulo o caricati sul groppone di qualche povero cristo. Come quel bergamasco ingaggiato per trasportare fin qui dal piano la cucina economica, «pesava oltre cento chili – mi aveva raccontato l’ex guardiano – perché una volta le cucine non erano come quelle di adesso. Erano cucinone di ferro. È partito da Dalpe con quel peso sulle spalle, arrivato lì sotto – e mentre lo diceva l’Emilio aveva alzato lentamente il braccio per mostrarmi il punto preciso dove il poggio del Giübin va giù con un balzo di decine di metri sulla piana dell’Alpe Crozlina – il bergamasco è scivolato, e la cucina gli è partita facendo un volo fino ai piedi del dirupo. Un gran salto. È ancora lì adesso. Poi è scappato, per la paura di doverla pagare, la cucina. Se n’è andato a Fusio, in Valle Maggia. Quelli del Club alpino hanno fatto di tutto per rintracciarlo e gli hanno poi pagato quello che avevano stabilito. Povrètt!»

Saranno ancora dei nerboruti bergamaschi a portare quassù, nel 1933, le pesanti travi e il materiale necessario all’ampliamento dello stabile. Una quarantina d’anni più tardi, ci si mette mano nuovamente, ma pochi mesi dopo l’edificio è distrutto da un incendio. «È bruciato un mito, si legge sull’Annuario del CAS, ma i propositi della nostra sezione faranno risorgere dalle macerie un nuovo rifugio». E così è stato.

La nuova costruzione vede la luce nel settembre del 1976. È un’opera completamente nuova, coraggiosa, quella che nasce dal progetto dell’architetto Oscar Hofmann, un edificio proiettato nei tempi moderni, ben lontano dall’immagine classica delle capanne alpine.

Intanto le dinamiche celesti sono dalla mia parte. La promessa di «ampie schiarite e cieli tersi», sembra stia per essere mantenuta. Dagli dagli, il vento è riuscito a sbrogliare la matassa di nubi scure, le ha strappate all’abbraccio delle cime e le ha disperse. Ora attraversano veloci l’azzurro, sempre più in alto, come bianchi uccelli migratori dalle ali effimere e sfrangiate.

Il sentiero, in parte rifatto e allargato in questo tratto, sale in un fitto bosco di conifere costeggiando un vivace torrente, affluente della Piumogna. A Sgnòi lo si attraversa su un ponticello di legno, per poi affrontare zigzagando un pendio piuttosto ripido e ombreggiato, che sbuca in un paesaggio completamente diverso, luminoso, stupendo e prettamente alpino. La vegetazione arborea si disperde, solo isolati drappelli di larici resistono all’altitudine e, tutt’attorno, un tappeto di rododendri fioriti. Seguono i pascoli dell’alpe Crozlina, che si allunga seguendo il corso della Piumogna, il cui canto, ora possente ora ridotto a un sussurro lontano, mi accompagna per l’intera gita.

L’impervio massiccio del Campo Tencia, che mi si para davanti sul fianco destro della valle, cade giù tra uno sfasciume di pietre e larghe chiazze di neve, graffiato dal bianco delle cascate. Scendono dal laghetto del Ghiacciaio grande di Crozlina, che, un tempo, tutt’uno con quello piccolo, formava un’unica massa glaciale, distesa come una spessa coperta dall’omonimo pizzo a quello del Campo Tencia.

Non la si vede, da quaggiù, la sua cima. La si può solo immaginare, «come si immaginano le vette – annota Plinio Grossi – dalle quali ci si attende un giusto tributo a un lungo desiderio». Quel desiderio che porterà alla conquista della più alta montagna completamente in terra ticinese, con i suoi 3071 metri, da parte di un gruppo di alpinisti capeggiati da Gottlieb Samuel Studer, notaio di Langnau e cofondatore del CAS. Era il 4 agosto del 1867. Pare siano saliti proprio da qua sotto, dal Buco di Cumasna, Studer e compagni, seguendo un’ipotetica via verticale che raggiunge la Bocchetta di Staletto, il Pizzo Penca e, da lì, il Campo Tencia. I primi alpinisti ticinesi, con Federico Balli e Antonio Zanini, conquistano invece la vetta quasi vent’anni dopo, nel 1886, provenienti dal versante della Valle Maggia.

Ora il sentiero prosegue in falsopiano attraverso i pascoli di Crozlina, che si allargano ai piedi del Poggio di Giübin, animati dallo scorrere allegro della Piumogna. E, finalmente, lassù, incorniciata dal verde e dall’azzurro profondo del cielo, ecco la capanna.

Mentre affronto l’ultimo ripido tratto, mi chiedo se là, tra i sassi ai piedi del dirupo, ci saranno ancora i resti arrugginiti della cucina del povero bergamasco, ma ormai, nella mia immaginazione si è già intrufolato, invitante, il profumo degli gnocchi all’aglio orsino, che mi stanno aspettando all’arrivo.

Il resoconto di un’escursione tra nuvole e raffiche di vento favorevoli porterà anche i lettori di «Azione» fino alla capanna Campo Tencia, la prima costruita in terra ticinese dal 1907 al 1912 quando fu inaugurata e dedicata al naturalista Luigi Lavizzari

Va be’, mi dico, il vento crea un po’ d’animazione, vivacizza l’atmosfera, genera dinamiche celesti, e vuoi vedere che, magari, questa volta mi riesce qualche foto migliore delle solite. Un cielo senza il rincorrersi delle nubi e troppo blu appiattisce l’immagine, la rende banale, come mi ripeteva sempre Luciano Paltenghi, l’amico cameraman con cui ho lavorato nell’ultimo quarto di secolo televisivo.

Poi però, dopo aver lasciato Polpiano, in Val Piumogna, dove inizia il sentiero per la capanna del Campo Tencia, mi accorgo che le raffiche confuse stanno spingendo verso sud, come solerti cani da pastore, greggi di nuvole sporche e minacciose, che vanno a sbattere contro l’alto profilo del Pizzo Forno rimanendo impigliate tra le rocce della sua cima. E lì, sembrano gonfiarsi, alimentate da nuovi vapori, e a poco a poco oscurano il sole, mentre l’aria si fa più fresca. Frugo con il pensiero nello zaino che mi porto in spalla e ci trovo solo una t-shirt di ricambio e una giacca leggera leggera. Rimango però ottimista e riprendo a salire attraverso morbidi pascoli e un arioso bosco di larici, che sembrano candele accese quando il sole fa capolino tra le nuvole. Uno striscione di plastica, appeso tra due tronchi, pubblicizza il Piumogna Bar dell’Alpe di Géra, i cui edifici intravedo qui sotto immersi in un lago d’ombra.

È diventata quasi un rito, per me, l’annuale escursione alla capanna CAS del Campo Tencia. Un rito, che apre o chiude la mia estate in montagna, officiato in una cornice di maestose vette, pasture macchiettate di fiori, distese disordinate di pietre e lo scrosciare delle cascate, che scendono giù spumeggiando dai canaloni disposti a ventaglio nell’ampio anfiteatro glaciale.

È anche il piacere di ritrovare Franca e Franco, il Dema, di cui mi è giunta voce di un possibile ritiro a fine stagione, forse l’ultima della sua lunga vita di «capannaro» (vedi articolo a lato). L’ho conosciuto un giorno di settembre del ’97, il Dema. Era il suo secondo anno di gestione della capanna e io ero lì con un ex guardiano, l’anziano Emilio Sartore, che mi aveva raccontato la storia del rifugio, il primo sorto sulle montagne ticinesi.

Una storia che prende avvio nel 1907, quando Remo Patocchi, delicato pittore del mondo alpino e allora presidente del CAS Ticino, lancia l’idea di una capanna e ne individua la localizzazione sul poggio del Giübin, a 2140 metri di quota.

La costruzione vuole essere la risposta a una necessità particolarmente sentita dai frequentatori della montagna, che a inizio secolo si fanno sempre più numerosi, al punto che gli alpigiani, nelle cui cascine trovavano allora rifugio e ospitalità i primi alpinisti, non possono più soddisfare le esigenze della nuova clientela.

L’11 agosto 1912, la capanna, dedicata al naturalista Luigi Lavizzari, viene inaugurata alla presenza di un centinaio di escursionisti, che assistono al suo battesimo con la rituale bottiglia di champagne spaccata contro la porta e al rilascio di un paio di piccioni viaggiatori, «che dovevano portare a Lugano i saluti e la notizia dell’inaugurazione» scrive un giornale dell’epoca, specificando «che i due alati messaggeri sono giunti a Lugano stamane alle ore 7».

Tirar su un rifugio a queste altitudini e con i mezzi dell’epoca non è cosa da poco. I sassi non mancano, ma gli altri materiali e gli attrezzi necessari arrivano quassù a dorso di mulo o caricati sul groppone di qualche povero cristo. Come quel bergamasco ingaggiato per trasportare fin qui dal piano la cucina economica, «pesava oltre cento chili – mi aveva raccontato l’ex guardiano – perché una volta le cucine non erano come quelle di adesso. Erano cucinone di ferro. È partito da Dalpe con quel peso sulle spalle, arrivato lì sotto – e mentre lo diceva l’Emilio aveva alzato lentamente il braccio per mostrarmi il punto preciso dove il poggio del Giübin va giù con un balzo di decine di metri sulla piana dell’Alpe Crozlina – il bergamasco è scivolato, e la cucina gli è partita facendo un volo fino ai piedi del dirupo. Un gran salto. È ancora lì adesso. Poi è scappato, per la paura di doverla pagare, la cucina. Se n’è andato a Fusio, in Valle Maggia. Quelli del Club alpino hanno fatto di tutto per rintracciarlo e gli hanno poi pagato quello che avevano stabilito. Povrètt!»

Saranno ancora dei nerboruti bergamaschi a portare quassù, nel 1933, le pesanti travi e il materiale necessario all’ampliamento dello stabile. Una quarantina d’anni più tardi, ci si mette mano nuovamente, ma pochi mesi dopo l’edificio è distrutto da un incendio. «È bruciato un mito, si legge sull’Annuario del CAS, ma i propositi della nostra sezione faranno risorgere dalle macerie un nuovo rifugio». E così è stato.

La nuova costruzione vede la luce nel settembre del 1976. È un’opera completamente nuova, coraggiosa, quella che nasce dal progetto dell’architetto Oscar Hofmann, un edificio proiettato nei tempi moderni, ben lontano dall’immagine classica delle capanne alpine.

Intanto le dinamiche celesti sono dalla mia parte. La promessa di «ampie schiarite e cieli tersi», sembra stia per essere mantenuta. Dagli dagli, il vento è riuscito a sbrogliare la matassa di nubi scure, le ha strappate all’abbraccio delle cime e le ha disperse. Ora attraversano veloci l’azzurro, sempre più in alto, come bianchi uccelli migratori dalle ali effimere e sfrangiate.

Il sentiero, in parte rifatto e allargato in questo tratto, sale in un fitto bosco di conifere costeggiando un vivace torrente, affluente della Piumogna. A Sgnòi lo si attraversa su un ponticello di legno, per poi affrontare zigzagando un pendio piuttosto ripido e ombreggiato, che sbuca in un paesaggio completamente diverso, luminoso, stupendo e prettamente alpino. La vegetazione arborea si disperde, solo isolati drappelli di larici resistono all’altitudine e, tutt’attorno, un tappeto di rododendri fioriti. Seguono i pascoli dell’alpe Crozlina, che si allunga seguendo il corso della Piumogna, il cui canto, ora possente ora ridotto a un sussurro lontano, mi accompagna per l’intera gita.

L’impervio massiccio del Campo Tencia, che mi si para davanti sul fianco destro della valle, cade giù tra uno sfasciume di pietre e larghe chiazze di neve, graffiato dal bianco delle cascate. Scendono dal laghetto del Ghiacciaio grande di Crozlina, che, un tempo, tutt’uno con quello piccolo, formava un’unica massa glaciale, distesa come una spessa coperta dall’omonimo pizzo a quello del Campo Tencia.

Non la si vede, da quaggiù, la sua cima. La si può solo immaginare, «come si immaginano le vette – annota Plinio Grossi – dalle quali ci si attende un giusto tributo a un lungo desiderio». Quel desiderio che porterà alla conquista della più alta montagna completamente in terra ticinese, con i suoi 3071 metri, da parte di un gruppo di alpinisti capeggiati da Gottlieb Samuel Studer, notaio di Langnau e cofondatore del CAS. Era il 4 agosto del 1867. Pare siano saliti proprio da qua sotto, dal Buco di Cumasna, Studer e compagni, seguendo un’ipotetica via verticale che raggiunge la Bocchetta di Staletto, il Pizzo Penca e, da lì, il Campo Tencia. I primi alpinisti ticinesi, con Federico Balli e Antonio Zanini, conquistano invece la vetta quasi vent’anni dopo, nel 1886, provenienti dal versante della Valle Maggia.

Ora il sentiero prosegue in falsopiano attraverso i pascoli di Crozlina, che si allargano ai piedi del Poggio di Giübin, animati dallo scorrere allegro della Piumogna. E, finalmente, lassù, incorniciata dal verde e dall’azzurro profondo del cielo, ecco la capanna.

Mentre affronto l’ultimo ripido tratto, mi chiedo se là, tra i sassi ai piedi del dirupo, ci saranno ancora i resti arrugginiti della cucina del povero bergamasco, ma ormai, nella mia immaginazione si è già intrufolato, invitante, il profumo degli gnocchi all’aglio orsino, che mi stanno aspettando all’arrivo.