Itinerari - Un’escursione impegnativa anche per la calura sulle montagne della Val Calanca alla scoperta di un’antica cava di pietra ollare che oggi è una sorta di cantiere archeologico o di museo del territorio che racconta un’operosità d’altri tempi

A vederlo dalla cima del Nomnom, è come se la montagna avesse preso una brutta botta procurandosi un bernoccolo colossale. Un bel bernoccolo, oblungo e di un colore strano, quasi alieno a quel mondo di pietre e pascoli.

Emerge poco sotto il filo di cresta, proprio lì, ai piedi di un enorme ghiaione scivolato giù dal Piz de Groven nella sua lenta e incontenibile disgregazione.

M’incuriosisce, quell’anomalia geologica, e voglio darle un’occhiata da vicino.

Potrei andarci ora, seguendo il lungo crinale erboso fino alla Cima d’Aión, per poi abbassarmi verso la Bocchetta di Groven e da lì tagliare obliquamente il pendio fatto a gradoni paralleli di Aión de Sora. Sarebbe la soluzione migliore, più breve e meno faticosa. Ma per oggi ho altri programmi e metto a tacere la mia curiosità.

Fa caldo, il giorno in cui finalmente mi metto in marcia. Il famigerato isoterma di zero gradi svolazza ad altitudini inconcepibili e l’afa spadroneggia anche sulle montagne della valle Calanca. È una di quelle giornate da spaparanzarsi in riva a un fiume o a un lago, oppure mettersi a mollo nelle fresche e dolci acque di una pozza di un torrente alpino.

E invece, eccomi qui, ad arrampicarmi, sudato, sul ripido sentiero che da Selma sale verso l’alpe di Aión Vec. Solo perché, lassù, oltre i duemilatrecento metri di quota, c’è un panettone roccioso, decisamente insolito, almeno per le sue dimensioni, che ha attirato la mia attenzione.

Per risparmiare una manciata di isoipse, parto da Bersach, un bel maggengo raggiungibile con la strada forestale che collega Cauco con Braggio.

Mi trovo subito immerso in un bosco di alte conifere, la cui lunga ombra del mattino, trafitta qua e là da subitanee sciabolate di sole, mi regala un po’ di refrigerio. Non dev’esserci passata molta gente, negli ultimi tempi, su questo sentiero, a giudicare dal proliferare di ragnatele, che lo attraversano sospese ai rami degli abeti. Una trama di sottilissimi fili, brillanti come di luce propria, su cui si dondolano grossi ragni neri in attesa delle loro prede.

All’improvviso, il bosco si apre su una piccola radura. Erba alta punteggiata qua e là di fiori delicati, i ruderi di una cascina, un luccichio d’acqua tra il verde, una sorgente raccolta in un minuscolo pozzo squadrato. È l’alpe di Stabgel o Stabiel.

Rimane ben poco del pascolo, preso d’assalto dalla vegetazione arborea, che ne erode i margini e lo sta fagocitando assieme alle sue rovine. Alberelli di larice in avanscoperta spuntano già in mezzo al prato; il loro destino sembra ormai segnato.

Continuo a salire nel bosco, che si è fatto meno fitto, più arioso, sebbene il sentiero sembri sprofondare tra cespugli di rododendro e intricati ciuffi di mirtilli.

Raggiungo la Motta del Perdül, una giogaia da dove la vista si allarga su uno splendido paesaggio. Vedo in lontananza le montagne della Calanca interna, la vallata del Rià d’Aión e, su un terrazzo del versante opposto, l’alpe omonimo, da dove passerò scendendo, con le due cascine ristrutturate ai piedi di una parete rocciosa. In alto, il vasto anfiteatro dove mi sto dirigendo.

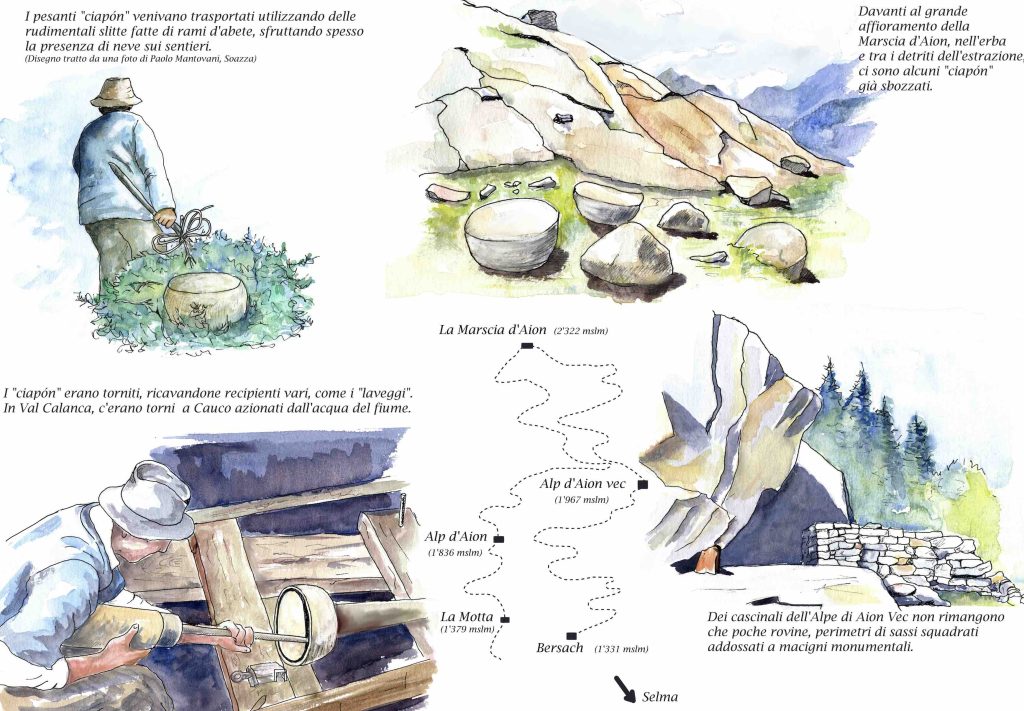

Una breve discesa mi porta all’alpe d’Aión vecc. A ciò che ne rimane, almeno. Dei vecchi cascinali, infatti, non ci sono che rovine instabili, ridotte a un perimetro di sassi squadrati, alto poche spanne, addossato a macigni monumentali.

Avverto una malinconia diffusa nell’atmosfera di questo luogo silenzioso, come se l’aria stessa si fosse fatta più densa di significati e riflessioni. Non è la prima volta che mi succede, quando penso alla fine che hanno fatto i sacrifici, le fatiche e le privazioni della gente che su queste terre alte ha vissuto e lavorato, generazioni dopo generazioni, sfidando fulmini e burroni, per guadagnarsi un po’ di pane e companatico. E mi viene anche un po’ di magone pensando che il fine della mia fatica è invece solo appagamento e piacere e…un pizzico di curiosità.

Mi mancano ormai poco più di trecento metri di dislivello e già intravedo lassù la mia destinazione. Salgo fiutando il terreno, perché, al di sopra di una corona di giovani larici, non c’è più traccia di sentiero. Dopo aver attraversato il solco profondo di un torrente per evitare un ammasso rabbioso di pietre, mi ritrovo su ampi pascoli dove bruca, scampanellando, un gregge di capre.

Sono duecento e le porto su ogni giorno dall’Alpe d’Aión – mi dice il pastore che le tiene d’occhio. Si chiama Peter, è germanico ed è qui come volontario per un paio di settimane.

L’alpeggio è tornato a vivere nel 2019 su iniziativa del «Bergwaldprojekt», un’associazione fondata nell’87 a Trin, nel canton Grigioni, con lo scopo di promuovere la conservazione, la manutenzione e la protezione della foresta e del paesaggio culturale delle zone di montagna. I responsabili e i volontari, che si alternano ogni estate, hanno riattato le due cascine con l’aiuto dei forestali della Calanca, del comune di Santa Maria, proprietario dell’alpe, di alcuni artigiani del posto e dei cacciatori locali, recuperando inoltre sentieri e ponti e ripulendo i pascoli altrimenti votati all’abbandono.

È di poche parole, Peter, così lo lascio lì alle sue capre e riprendo a salire cercando di indovinare i passaggi per superare i gradoni di roccia.

È un anfiteatro straordinario quello di Aión de Sora, ne ammiro l’ampiezza, l’alternarsi della pietra e dell’erba, i rivoli d’acqua coronati di fiori che lo rallegrano, i ritagli di neve vecchia, che ingombrano i canaloni del Piz de Groven. C’è qualcosa che si muove in uno di essi, lassù. Sono due giovani camosci che si divertono con balzi e scivolate. In mezzo a un ghiaione sonnecchia uno stambecco, vedendomi si allontana quatto quatto.

All’improvviso, eccolo lì il bernoccolo che un giorno avevo visto dall’alto. Mastodontico, spennellato di colori indistinti, con riflessi di piombo, ampie macchie di rosso, striature grigio scuro e sbavature di bianco gessoso, come se l’orogenesi si fosse divertita a inventarsi una bizzarria cromatica tutta sua.

È l’enorme affioramento di pietra ollare della Marscia d’Aión. Il sito, patrimonio culturale di Cauco, è un esempio estremamente interessante di cava a cielo aperto, sfruttata fino a circa duecento anni fa e ora diventata una sorta di cantiere archeologico o di museo nel territorio, grazie al quale si possono trovare risposte a molte domande e toccare con mano un’attività un tempo direi quasi fiorente in molti angoli dell’arco alpino.

C’è un anfratto, ai piedi della roccia, forse creato dall’estrazione del minerale, e sulle pareti scopro alcune scritte. Nomi, iniziali, date, PG 1886, DBSA 1917, MI 05, BERTO 8.7.20, incise probabilmente quando la cava era già stata abbandonata. Altre, più antiche ed erose irrimediabilmente dagli agenti atmosferici, sono ormai indecifrabili.

Su un’ampia superficie del giacimento si leggono chiaramente i segni dei ciapón, i grossi blocchi di pietra estratti, che venivano poi lavorati giù al piano per farne recipienti vari, i cosiddetti laveggi (vedi articolo a lato). Alcuni, già sbozzati, sono ancora saldati alla roccia, mentre lì vicino, nell’erba e tra i detriti, ce ne sono altri, simili a rozze pietre da curling, pronti per essere portati a valle con grande fatica e modellati al tornio. Chissà perché sono rimasti lì? Sembra quasi che l’abbandono della cava sia avvenuto in modo repentino, come se un fatto improvviso o un sortilegio ne avesse decretato la fine.

L’interrogativo rimane senza risposta. Forse un giorno emergerà dalle carte polverose di un archivio, mentre qui, in questo luogo straordinario a due spanne dal cielo, si possono solo ammirare i ciapón adagiati sul prato, muti testimoni di un’operosità d’altri tempi, che non va assolutamente dimenticata.