Fenomeni ambientali - Le zone vulcaniche (almeno quelle nei paesi occidentali) sono attentamente monitorate, e ogni piccolo tremore è rilevato e analizzato dai sismografi – Seconda Parte

In alcune aree del pianeta, il terreno sotto i piedi si solleva e si abbassa regolarmente, con ciclicità. In altre zone oscilla e si scuote improvvisamente. Le zone vulcaniche (almeno quelle nei Paesi occidentali) e quelle che si trovano sull’asse tra le placche tettoniche del pianeta dove frequentemente si generano terremoti sono attentamente monitorate, e ogni piccolo tremore è rilevato e analizzato dai sismografi e da altre sofisticate apparecchiature. I centri della protezione civile, gli osservatori, i centri di ricerca studiano i fenomeni sismici e vulcanici da tempo indeterminato e proprio in Italia ha sede l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia più vecchio del mondo.

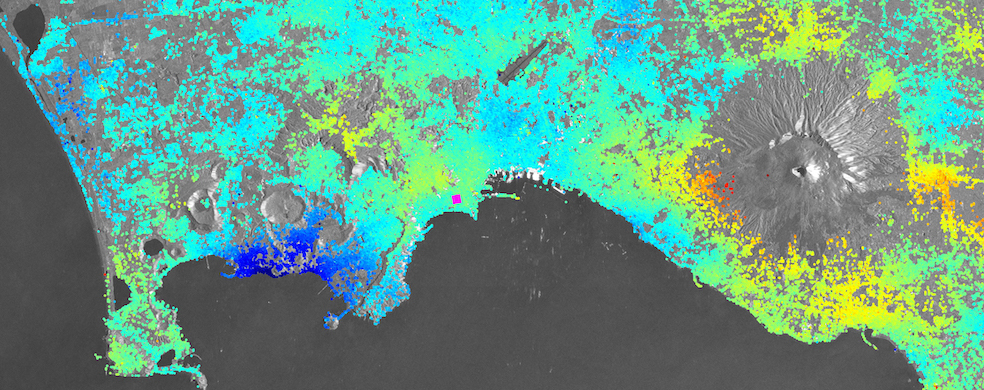

Negli anni più recenti un valido aiuto nel monitoraggio, nell’analisi e nella previsione di eventi futuri, è dato dai numerosi satelliti orbitanti nello spazio, i quali – grazie a una migliore risoluzione spaziale e temporale – consentono di poter valutare gli effetti di un terremoto in modo più puntuale e preciso che in passato, in particolare le deformazioni del terreno e le zone danneggiate.

Con riferimento al recente terremoto in Marocco, le immagini provenienti dal satellite Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea realizzate a intervalli di 12 giorni (in questo caso fra il 30 agosto e l’11 settembre 2023) hanno permesso di rilevare le differenze di elevazione del terreno per quell’intervallo temporale. La tecnica utilizzata per quest’analisi si chiama InSAR, che misura la differenza tra immagini satellitari acquisite in momenti diversi sopra la stessa area e pertanto consente di misurare spostamenti millimetrici anche su aree molto estese.

Per quanto concerne i danni e conseguentemente per facilitare le operazioni di soccorso, gran parte delle informazioni è invece tratta da satelliti commerciali che operano ininterrottamente. Le immagini vengono utilizzate per localizzare le zone più colpite, per identificare strade distrutte e le vie di accesso alternative oppure per definire dove installare gli accampamenti di emergenza, dove accogliere feriti e sfollati.

Il vantaggio dei satelliti sta nella fornitura di dati su vasta scala, anche in zone difficilmente accessibili via terra, come è stato nel caso di tanti remoti villaggi marocchini. L’UNOSAT (United Nations Operational Satellite Applications Programme) è il programma delle Nazioni Unite che in genere analizza immagini satellitari ad alta risoluzione dopo un terremoto.

La definizione dello stato di attività di un vulcano e del suo sistema magmatico di alimentazione, delle probabili fenomenologie eruttive e dei tempi attesi per il loro verificarsi, non può prescindere dalla conoscenza della sua storia passata e della sua struttura attuale. Questa conoscenza rappresenta anche il quadro di riferimento per l’interpretazione dei dati rilevati dal sistema di sorveglianza. Pertanto, la valutazione della pericolosità di un vulcano è il risultato della collaborazione fra geologia, geofisica, geochimica, storia e sorveglianza.

L’evoluzione di un sistema vulcanico da uno stato di riposo fino al momento dell’eruzione implica la risalita del magma da una certa profondità verso la superficie. La risalita del magma causa la variazione di una serie di parametri fisico-chimici sia nel magma sia nelle rocce circostanti, i cui effetti possono essere registrati in superficie. Queste variazioni costituiscono i fenomeni precursori di un’eruzione. La loro evoluzione nel tempo, rilevata tramite i sistemi di sorveglianza, è alla base della previsione a breve temine.

Il comportamento passato e lo stato attuale della caldera dei Campi Flegrei indicano che essa è un vulcano ancora attivo e potrà dare eruzioni in futuro. Se un’eruzione avverrà nelle prossime decine di anni, potrà essere di tipo esplosivo (come accaduto in passato) e pertanto la caldera dei Campi Flegrei è ritenuta pericolosa. Oltre 300mila persone vivono all’interno della parte oggi attiva dell’intera struttura, corrispondente alla caldera del Tufo Giallo Napoletano, mentre quelle che vivono nelle sue immediate vicinanze sono più di un milione, senza rilevare i numerosi turisti che visitano l’area in ogni stagione. Per l’alta pericolosità della caldera e per l’intensa urbanizzazione sia al suo interno sia nelle aree limitrofe, il rischio vulcanico è estremamente alto.