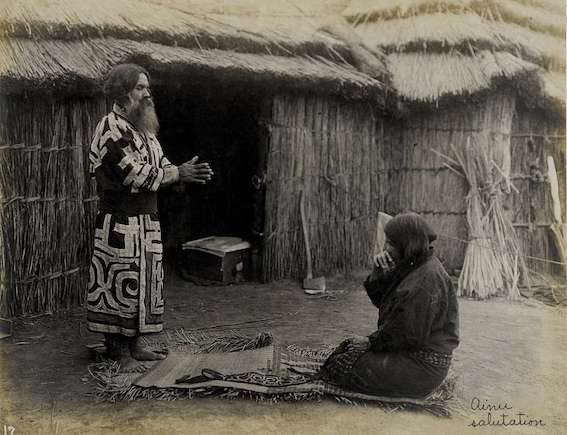

Bussole, letture per esplorare il mondo - Chi sono, da dove vengono, quale lingua parlano e perché sono così speciali? Nel libro dei coniugi Leroi-Gourhan, molte immagini e testimonianze degli aborigeni giapponesi dell’isola di Hokkaido

Un reportage di carattere scientifico su una popolazione oramai scomparsa che ci fa fare un viaggio millenario sospeso tra passato e presente. Il titolo originario è Un voyage chez les Aïnous – Hokkaïdo – 1938, uscito per le edizioni Albin Michel. A firmare l’opera interessantissima sono due personaggi straordinari che chi scrive ha avuto la fortuna di incontrare una prima volta a Nizza, alcuni anni or sono, in occasione di un Congresso internazionale di Paleontologia, seguito (insieme alla collega Olga Amman) per conto della RSI, stiamo parlando di André e Arlette Leroi-Gourhan. Tante storie in una.

Un libro, ricco di illustrazioni, che permette ai lettori di scoprire una civiltà oramai estinta alle soglie del XXI secolo

Lui (1911-1986) – scienziato polivalente, due lauree alla Sorbona, insegnante al Collège de France e Vice direttore del Musée de l’Homme di Parigi – è ritenuto il maggior studioso al mondo di arte parietale; tra le sue opere più importanti: Préhistoire de l’art occidental, e Le geste et la parole, per citare solo due degli innumerevoli testi. Un guru per generazioni di studiosi di paleoantropologia e dintorni.

Lei (1913-2005) – antropologa, allieva di Marcel Mauss, pioniera nello sviluppo dello studio dei pollini fossili – è famosa tra l’altro come scopritrice nel Kurdistan iracheno sui Monti Zagros del corredo funerario ritrovato nella tomba di un Uomo di Neanderthal, denominata Shanidar IV, chiamata da allora Tomba dei fiori: in quanto testimonianza di come il nostro vicino parente praticasse il culto dei morti e conoscesse già le proprietà di piante medicinali e il valore simbolico dei fiori scelti per la deposizione; forse anche in relazione all’uso della parola. Una rivoluzione in campo scientifico quando i risultati vengono pubblicati nel 1968.

André e Arlette, subito dopo essersi sposati, correva il 1936, partono per il Giappone nell’ambito di un progetto triennale di studio etnografico e archeologico sulle popolazioni del Nord Pacifico; si stabiliscono a Kyoto dove lui ottiene una Cattedra di insegnamento all’Istituto franco-giapponese. Nel 1938 decidono di scendere sul terreno per studiare e documentare l’antica popolazione degli Ainu, confinata sull’isola di Hokkaido nel nord dell’arcipelago giapponese; così come hanno fatto Claude Lévi-Strauss in Amazzonia con i Nambikwara, Franz Boas nella Terra di Baffin tra gli Inuit e Marcel Griaule con i Dogon dell’Africa.

Qui comincia un’altra storia. I coniugi Leroi-Gourhan viaggiano e soggiornano per un anno presso gli Ainu, altrettanto curiosi nei loro confronti quanto André e Arlette lo sono per i loro usi e costumi. In un libro pubblicato solo alla fine del secolo scorso, Arlette scriverà: «Gli Ainu sono probabilmente uno dei rarissimi popoli al mondo del quale è stato possibile seguire la vita vissuta nello stesso luogo e sull’arco di molti millenni». Una realtà fossile… vivente.

È una piccola forzatura poiché gli antropologi sanno benissimo che una società non è mai statica, solo evolve seguendo ritmi diversi. I due studiosi francesi non sono stati i primi a occuparsi degli Ainu e della loro cultura, ma certamente sono da annoverarsi tra i più appassionati e competenti e, forse, gli ultimi ad averlo fatto in modo sistematico.

Giunti sul posto raccolgono infinite testimonianze orali, fotografie e oggetti della vita quotidiana che caricano su una nave, la quale purtroppo farà naufragio. Per fortuna si salvano dal disastro gli appunti e le immagini che, una volta tornati in Francia, finiscono nelle cantine del Musée de l’Homme, all’interno di alcune casse sigillate, poiché nel frattempo è scoppiata la guerra, e Francia e Giappone si trovano schierati su fronti opposti; poco opportuno pubblicare studi sulla cultura di quel paese in quel momento.

Arlette tirerà fuori il prezioso materiale solo cinquant’anni dopo e ne farà il libro straordinario, ricco di illustrazioni, Un voyage chez les Aïnu, tradotto in varie lingue. Un libro che permette ai lettori di scoprire una civiltà oramai estinta alle soglie del XXI secolo. Chi sono dunque gli Ainu, da dove vengono, quale lingua parlano e perché sono così speciali? Una storia nella storia.

Da dove provengano si discute dal Settecento, ma la tesi più accreditata oggi li vede arrivati nell’arcipelago giapponese dalle pianure siberiane, quando i ghiacci univano l’intera regione, circa 13mila anni or sono, grosso modo. Gente di razza caucasica che, lungo i millenni, si scontrerà con popolazioni approdate sulle isole dalla Corea e dalla Cina. Lentamente ma inesorabilmente, grazie alla coltura del riso, alla ceramica (abbandonata, ma che gli antenati degli Ainu già conoscevano, come dimostrato da ritrovamenti recenti), alla scrittura, ai metalli, queste ultime prenderanno il sopravvento, sospingendo i «barbari pelosi» verso il nord di Honshu e infine nell’Hokkaido. Fino a relegarli in una specie di riserva naturale, come capitato agli indiani del Nord America, tra scontri e incontri, trattati e scambi commerciali tra le due comunità: pellicce contro ferro, ad esempio.

Le antiche cronache giapponesi parlano di questi «Ebisu» già nell’anno 642 come di una comunità molto legata alle tradizioni che la pongono all’opposto di quella dominante ancora ai nostri giorni. Gli Ainu sono di pelle bianca, grandi occhi, il corpo ricoperto di peli, barbe e baffi intonsi sollevati per cibarsi usando apposite bacchette, donne vistosamente tatuate in volto che giocano un ruolo importante nella società; il sakè, fatto col miglio; parlano una lingua sconosciuta, non conoscono la scrittura, la ceramica e i metalli; cacciano con lancia, arco e frecce, e i pescatori vanno in acqua ignudi. Hanno una diversa visione del mondo e non conoscono il Buddha; sono dediti al culto dell’orso, animale totemico sacro che fornisce il necessario per la dura vita nelle foreste o quella lungo i fiumi e le coste. Lo cacciano, ma anche ne allevano qualche esemplare che poi sacrificano nel corso di una lunga cerimonia. Barbari, o marziani insomma. Anzi peggio, poiché gli Ainu, in una società conformista come quella nipponica, non potevano che diventare le vittime di una colonizzazione forzata; emarginati socialmente, al massimo ammessi a svolgere i lavori più umili e infamanti che hanno a che fare col sangue e la morte.

Burakumin era, ed è, il termine giapponese che definisce il loro status inferiore. Proprio (diciamo quasi) come quelli incontrati nel 1938 dai coniugi Leroi-Gourhan. Un censimento di quei tempi parlava di 36mila Ainu, se non proprio per la cultura almeno per la genetica; e di meticci, derivati da incroci con giapponesi e siberiani della penisola di Kamchatka o delle isole vicine, sempre contese e passate di mano tra Giappone e Russia: le Kurili, con Sakhalin.

Oggi quanti ne saranno rimasti nelle foreste dell’Hokkaido, ancora lontane molte miglia dalla «civile» capitale Sapporo?