Gli scritti, gli amori, le ossessioni del poeta della Todesfuge raccontati attraverso le immagini

Un poeta così raffinato, come Paul Celan, non si sarebbe trovato a suo agio nel nostro mondo digitale, in cui sono i social con le loro fotine e chiassosi video a farla da padroni. La voce della poesia, ribadiva Celan, non ha nulla a che spartire con i vizi personali. Famoso il suo verdetto: «La poesia autentica è anti-biografica». In effetti, non sono molte le foto che immortalano Paul Celan. E in quelle poche, scattate per le edizioni dei suoi testi, il poeta della Todesfuge, della «Fuga di morte» appare con il volto reclinato in basso, sguardo assorto, timido sorriso sulle labbra.

Basta d’altronde pensare al fatto che l’unica foto che si portò dietro nelle stanze in cui ha vissuto, a Bucarest, a Vienna o nei vari hotel a Parigi, era quella di sua madre. È precisamente con questa piccola foto della madre, di Friedericke Schrager, in cornice marrone in pelle, che si apre Paul Celan. Bildbiografie (Paul Celan. Una biografia per immagini), pubblicata da Bertrand Badiou per le edizioni Suhrkamp. Una immensa enciclopedia illustrata in cui, sulla scorta di 800 documenti fotografici, ripercorriamo anno dopo anno la vita di Paul Celan, tutti i suoi scritti e i suoi amori, i suoi successi e le sue ossessioni.

A sua madre ad esempio – la cui data di nascita, primo dicembre, il poeta segna ogni anno in agenda – Paul Antschel, questo il suo nome originario, era legatissimo. Come legatissimo era all’ambiente multi-culturale di Cernauti/ Czernowitz, il capoluogo della Bucovina in cui nasce il 23 novembre 1920. Quella «piccola Vienna» dell’ex impero asburgico in cui si stampavano giornali in sei lingue, e oltre un terzo della popolazione era formata da ebrei che coltivavano le tradizioni dello chassidismo e parlavano jiddisch. Certo, a casa di Celan si parla tedesco, ma è l’ebraico la prima lingua in cui scrive. Dal 1919 la Bucovina è parte della Romania, a scuola lui scrive e parla in rumeno.

Nel libro rileggiamo la prima trascrizione a mano di In Aegypten, una delle rare poesie che Celan dedica a una persona, in questo caso a Ingeborg Bachmann

Nel libro di Badiou scopriamo i documenti del suo iter scolastico, come il diploma di maturità a Cernauti nel 1938, l’anno in cui il nazismo con l’Anschluß fagocita l’Austria. Dall’11 ottobre 1941 a Cernauti i nazisti aprono un ghetto, e 45 mila ebrei sono costretti a cucirsi una stella gialla sul petto. Per due anni il ventenne Antschel è costretto ai lavori forzati negli «Arbeitslager» («schaufeln», scavare e spalare sarà uno dei Leitmotiv nei suoi versi), mentre i genitori muoiono nei campi di concentramento. «Negro latte dell’alba noi lo beviamo la sera»: è l’incipit della Todesfuge, uno dei canti fondamentali in cui Celan evoca l’olocausto, l’abominevole ferita della Shoah nella storia e cultura europea. E le difficoltà per la poesia, da allora, di dire le cose più semplici: il nome di un fiore, di un’alba, il bianco del latte.

Ancora a Parigi, nell’ottobre del 1959, Celan proverà a ricordare il nome del villaggio – Michailowka – dove i genitori persero la vita: «Cosa fiorisce lì? Quale fiore, madre, ti fece lì male con il suo nome?». È la tragedia di dover esprimere con le parole dei carnefici, in tedesco dunque, l’assassinio di milioni di innocenti il fulcro intorno a cui ruota la sua poesia. A fronte di tanta dolorosa ineffabilità ed astrazione della lingua poetica – Grata di parole, Luce coatta, come si intitolano i suoi testi – è importante scoprire nel libro di Badieu quelle date e situazioni concrete che, nella vita del poeta, possono averne ispirato il canto. A Vienna ad esempio, dove è di passaggio dal dicembre 47 al giugno 48, Celan acquista quelle edizioni rilegate di Jean Paul, uno dei romantici tedeschi che rileggerà spesso. Ed è a Vienna, prima di arrivare a Parigi con un provvisorio Certificate of Identity, che esploderà l’amore per Ingeborg Bachmann.

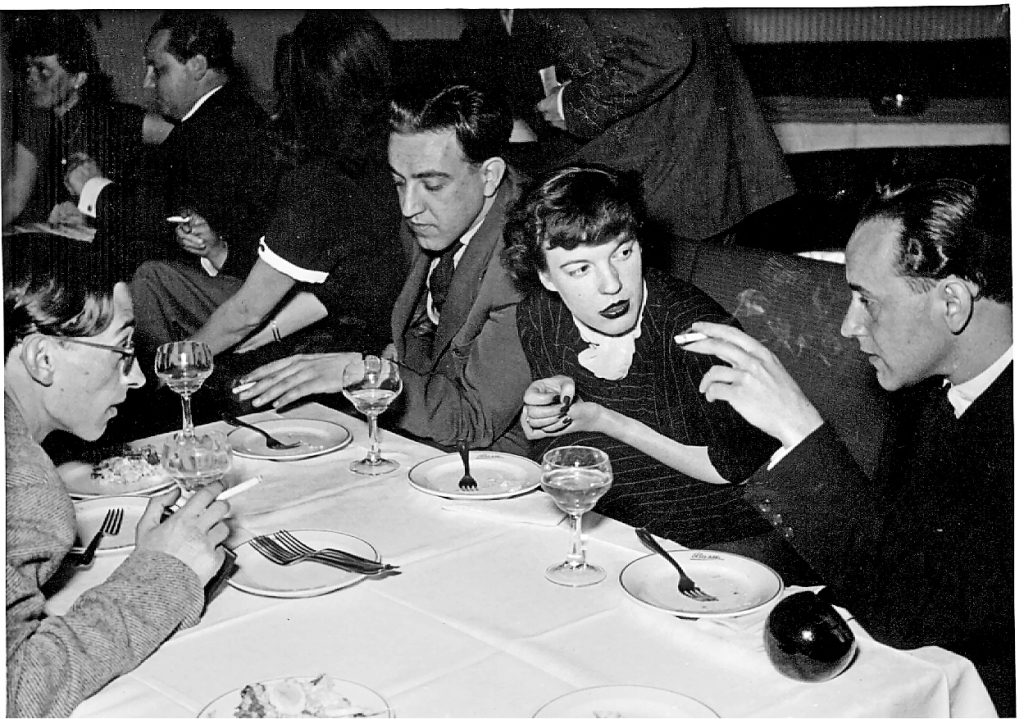

Nel libro rileggiamo la prima trascrizione a mano di In Aegypten, una delle rare poesie che Celan dedica a una persona, Per Ingeborg, e di cui appunta data e luogo: «Wien, am 23. Mai 1948». Quasi dieci anni dopo, a Parigi, il 28 ottobre del 57, sul balcone dell’appartamento in Rue de Lonchamp, lo vediamo in foto sorridere con il piccolo Eric fra le braccia. Accanto alla foto leggiamo la lettera in cui il poeta chiede alla Bachmann: «Ho detto tutto a Giséle, tutto. Ora lei piange (…). Mi ami veramente, Ingeborg?». Oltre al drammatico amore per Ingeborg, sono tante le donne che costellano la vita di questo grande poeta, i cui versi a volte nascono anche dagli aspetti più contingenti. Come quella poesia, Topazio Fumè, ispirata all’anello della giovane olandese Diet Kloos, conosciuta a Parigi nell’ottobre 49.

Le ultime foto del libro sono le più dure: l’orologio Doxa, di marca svizzera, regalo di sua madre, che Celan portò al polso sino alla notte del 20 aprile 1970. Quando decise di gettarsi nella Senna, lasciando nell’appartamento sull’Avenue Zola, poche cose sul tavolo: il portafoglio, le foto di Gisele ed Eric, l’orologio, ma non un rigo a parenti e amici. Un libro, questo di Bodieau, rilevante per capire vita, opere e destino di una delle voci liriche più dense del XX secolo.