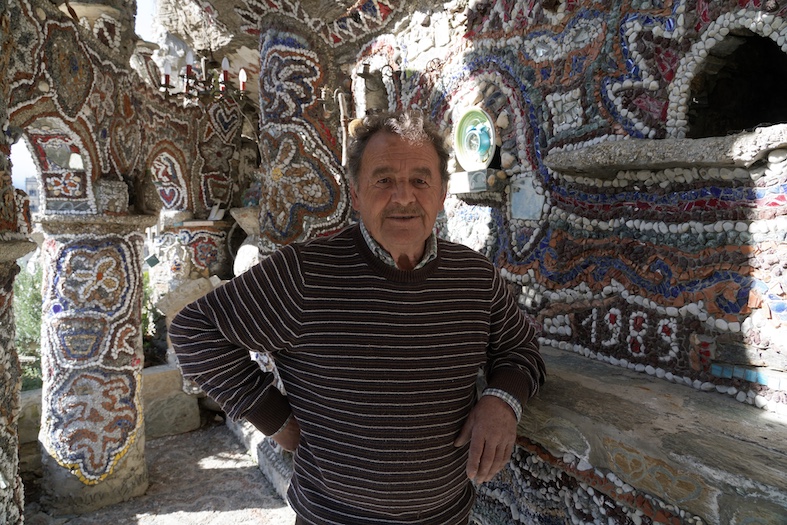

Si chiama Nicola di Cesare, il 74enne che a Grosio ha ricreato un percorso ricco di mosaici grazie al recupero di materiale riciclato non per animo ecologico, ma perché contrario alla cultura dello spreco

Baffetto alla D’Artagnan, capelli ricci che tendono al bianco, occhi dolci e buoni che ti guardano curiosi e un po’ interrogativi. Nicola di Cesare è un pensionato di 74 anni, con mani da lavoratore e un cuore puro. Vive a Grosio, un piccolo paese di quattromila anime in fondo alla Valtellina, verso il confine svizzero. Intorno a lui, da una parte le Alpi Retiche e dall’altro lato le Orobiche. La vetta del Mortirolo, a fare da guardiano.

È qui che Nicola ha creato la sua opera d’arte: il giardino roccioso. «Tutto è nato per caso, 43 anni or sono. Era il 1981 e mi serviva uno spiazzo per fare un orto ma dietro casa c’era solo questa parete di roccia. E allora ho pensato: semplice! Faccio dei terrazzamenti sulla roccia, dei giardini verticali». Così, con pala, piccone, sassi e cemento ha tirato su dei muri e realizzato dei piccoli terrazzi per accogliere gli orti.

Intuizione e fantasia

Il lavoro è andato avanti piano piano, sviluppandosi verso l’alto e costruendo anche delle scale e dei camminamenti che potevano unire gli orti. Ma così, questi muri spogli, solo di sassi e roccia, non piacevano molto al nostro Nicola, che decide a quel punto di costruire degli archi e decorare le scale, i muri e le volte, con dei mosaici. «Mi è venuto così, d’istinto. Senza nessun disegno o idea in testa. Quando avevo tempo libero, invece di andare all’osteria, mi mettevo qui a lavorare».

Il materiale che usa per i suoi mosaici è di scarto: vecchie mattonelle, vetri di bottiglie colorate, sassi recuperati lungo il fiume Adda, oggetti lasciati in discarica: «Perché avrei dovuto comprarlo quando lo buttavano via?». Una frase che si riaggancia con la cultura contadina e la storia personale di Nicola. Nato nel 1950 in Val di Sangro, Abruzzo, si trasferisce da bambino con la famiglia prima a Roma, dove consegna in bicicletta il pane nei negozi del centro, e poi in Valtellina. Qui si iscrive alla scuola alberghiera e conosce Domenica, con cui condivide ancora oggi un matrimonio «sereno e felice», come dice guardandomi fisso negli occhi.

Ed è proprio dietro la loro casa (che li ospita insieme da 50 anni, ma che non aveva lo spazio per un orto), che ha costruito il suo giardino di roccia. Così, da un piccolo orto dietro casa, si è sempre più ingrandito, e proteso verso l’alto. Un terrazzamento qui, uno lì, un altro un po’ più sopra, una scala per unirli. Alla fine le scale sono diventate 207 per un’opera che parte dal basso e si sviluppa per circa 30 metri di altezza, dove si trova l’ultimo terrazzo, e 20 di larghezza.

Il percorso

A ogni passo si è circondati da disegni creati dai mosaici che adornano e abbelliscono la pietra, da oggetti recuperati in discarica come vecchi telefoni, lampade, un volto in bassorilievo di Gesù incastonato nella roccia o antiche ruote di legno. Vecchie damigiane sono state trasformate in anfore e ricoperte da pietruzze colorate. Ogni tanto si trovano secchi pieni di sassi o plastiche di mille colori: «Questi vetri blu sono delle bottiglie dei succhi di frutta, mentre questi pezzettini rossi sono i fanali di un’auto che era stata tamponata qui, in fondo alla via di casa mia» mi racconta Nicola mentre ci arrampichiamo lungo le scale strette.

Il tragitto è segnato dalle date: 1981, 1990, 2001 eccetera. Sono le tappe del percorso di Nicola per arrivare in cima. «Quando ho iniziato non sapevo che cosa sarebbe uscito fuori. Ho semplicemente preso del cemento e ho attaccato dei sassi colorati sui muri. Andavo avanti così, senza disegni ma solo come mi diceva la fantasia. Dei cerchi, delle linee rette, dei cuori o delle spirali. Dovunque c’era uno spazio libero, per terra, sui muretti o sulle pareti di roccia, mettevo un po’ di cemento e ci incollavo qualcosa. Alla fine è venuto fuori tutto questo» dice con quella sua voce calma e un accento che passa dall’abruzzese a quello delle Valtellina.

Ecologia? No, rispetto

«Era ed è il mio passatempo». Viene spontaneo chiedergli se lui è un precursore dell’ecologismo e del riciclaggio. Sorride Nicola a questa domanda e dice che lui non è ecologista, ma non capisce e non accetta la cultura dello spreco, di buttare tutto quando non serve più, invece di riutilizzarlo. Certamente questo giardino roccioso è qualcosa di unico e virtuoso per il riciclaggio del materiale: «Noi oggi con tutti i nostri scarti inquiniamo il pianeta». Si ferma, tira un sospiro e facendosi più serio aggiunge: «E quando non abbiamo più dove metterli, li portiamo nei Paesi del terzo mondo e inquiniamo ancora di più anche loro. Ti sembra bella una cosa del genere?» domanda mentre accende un’altra sigaretta: «Vedi questi archi? All’interno c’è un tubo di plastica che io ho ricoperto di cemento e poi di pietruzze colorate. E sai dove ho preso i tubi? Scarti di un cantiere edile; li stavano buttando in discarica. Quanto spreco. Per fortuna quelli della nettezza urbana quando trovano qualcosa che mi può essere utile, me lo mettono da parte».

Continuiamo a salire circondati dai mille colori dei mosaici. Una vecchia sveglia è appesa al muro, mentre un telefono rosso è appoggiato in un buco tra le rocce. All’angolo, ancora un secchio pieno di mattonelle colorate e pezzi di specchio, pronte per essere rotte e usate per fare un nuovo collage di fantasia. «Il lavoro non finisce mai, c’è sempre da fare qualcosa. Qui, dice indicando un pezzo di roccia ancora libero, voglio fare un altro scarabocchio colorato».

Eppure, ci chiediamo, prima o poi una fine questo progetto la raggiungerà… «Ah guarda – ci dice ridendo – quando sarò finito io, per me ci possono fare quello che vogliono. I miei tre figli hanno la loro vita e non verranno certo qui a continuare questo mio hobby».

Attrazione turistica

Intanto iniziano ad arrivare i primi visitatori. Sono una coppia di Torino, seguita subito dopo da una di Roma. Nicola ha una battuta per tutti e li mette a proprio agio. Si complimentano per la sua bravura, per i particolari del giardino, gli dicono che il posto ha qualcosa di magico e si stupiscono di come sia riuscito a tirar su tutto questo. Lui si schermisce un po’ per poi rispondere: «Che ci vuole? È una cosa normale, non serve un titolo di studio per farlo. Ma solo volontà».

In settimana, il numero di persone che viene a vedere il giardino roccioso non è altissimo, ma è nei fine settimana che l’affluenza di visitatori aumenta. Arrivano pullman da diversi posti della Lombardia e dal Piemonte, dal Veneto. Famiglie con bambini che rimangono stupiti e a bocca aperta per la vastità di colori e disegni, perdendosi in un tragitto fiabesco di scale e balconi che si affacciano sulla valle. Un’altra caratteristica di questo posto è che non si paga il biglietto. È sempre aperto a tutti. «Perché devo far pagare?» ci domanda e domanda a sé stesso Nicola. «Io qui non consumo niente, non ho spese, quindi chi vuole può venire e se gli piace lascia un’offerta. Ma io non chiedo soldi». E anche questo forse Nicola non lo sa, ma è un grande insegnamento, quello di poter condividere la bellezza e far godere in modo gratuito il bello anche agli altri. «Ma io non ci trovo tutta ’sta bellezza che dite voi», sottolinea in modo deciso il nostro pensionato: «Te lo ripeto: per me è stato solo un passatempo».

L’ultimo terrazzo

Arriviamo in cima, all’ultimo terrazzo, accompagnati da alberi di ciliegio, cachi, prugne, noci e uva americana. Da quassù la vista sulla valle è spettacolare. Mentre sotto di noi c’è la cascata dei colori dei mosaici. Sull’ultimo gradino la scritta fatta con dei sassolini bianchi «Questo cercavo» è stata fatta nel 2020, durante il periodo del Covid, «perché volevo arrivare fino a quassù e ci sono riuscito».

La passeggiata lungo il giardino roccioso permette di conoscere un po’ Nicola, un uomo semplice e trasparente, schietto e diretto. Siamo titubanti nel fargli un’altra domanda, perché temiamo la sua risposta. «Ma quindi tu sei un artista?» gli chiedo comunque, mentre ammiriamo la valle. Si volta di scatto, mi guarda serio e poi dice in modo secco e perentorio: «Non sono un artista, sono uno che ha semplicemente trovato da fare una cosa che gli piace, questo è il mio rifugio». L’umiltà è un suo tratto forte.

Gaudì

«Ok, aggiungo, ma lo sai che ti chiamano il Gaudì di Grosio?». «Ma io non so neanche chi è questo Gaudì». Si gratta la testa per poi aggiungere: «È stato un architetto messicano durante una visita che mi ha dato questo titolo».

Gaudì, famoso architetto catalano vissuto dopo la metà dell’Ottocento, è stato il massimo esponente del modernismo. Famoso per essere l’autore di grandi opere architettoniche, prima fra tutte la Sagrada Familia di Barcellona. O la Casa Batllò, per non parlare dei mosaici e delle costruzioni del Parco Guell, che il giardino roccioso ricorda moltissimo. «No no, nessun titolo d’artista. Io sono solo un operaio in pensione».

Torniamo alla base, proprio accanto all’ingresso di casa di Nicola. Guardare dal basso la parete di roccia, piena di colori e archi ci fa ancora di più render conto della maestosità dell’opera, anche se Nicola forse non vuole ammettere la bellezza di quanto ha costruito interamente con le sue mani: un piccolo paradiso che lui a volte chiama solo una montagna di sassi. Perché per lui non è un’opera d’arte di cui vantarsi, ma solo qualcosa nato in modo spontaneo a cui ha dedicato quasi tutta la sua vita, rendendolo un posto bello, originale e sostenibile.

La panchina

Ci sediamo su una panchina accanto alla porta di casa e il nostro Gaudì di Grosio aggiunge: «È stato anche un luogo che mi ha permesso di pensare e riflettere quando da solo passavo le mie giornate a incollare sassi e vetri. Mi ha permesso di pensare alla vita, alle cose importanti, a quelle che hanno veramente valore. Una volta una suora mi ha detto che nel mio cuore sente un’oasi di pace».

Rimaniamo seduti e ci lasciamo riscaldare dai raggi del sole fumando in silenzio una sigaretta. In una piazzola, a metà percorso del giardino, c’è una frase che dice «non contano le scarpe che usi ma le impronte che lasci». Certamente questa di Nicola è un’impronta indelebile, un esempio di sostenibilità e una testimonianza di chi ha saputo dare un segno positivo alla propria vita.