Dal 21 ottobre va in scena Titizè della Compagnia Finzi Pasca

Dal 21 al 27 ottobre a Lugano arriva l’atteso debutto della più recente regia di Daniele Finzi Pasca di uno spettacolo creato per celebrare i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia dove è rimasto in scena per tutta l’estate. Accanto all’artista di casa nostra per la sua realizzazione ritroveremo i suoi compagni storici, da Maria Bonzanigo, autrice delle musiche e inseparabile costola creativa (che ritroviamo nell’intervista qui a lato) allo scenografo Hugo Gargiulo dal produttore Antonio Vergamini alla costumista Giovanna Buzzi oltre a una fitta schiera di attori e acrobati alcuni dei quali fanno parte da tempo della grande famiglia artistica della Compagnia che festeggia i 40 anni di esistenza.

Quello di Daniele è un ritorno a casa, l’affermazione dell’essere e del divenire, come nel titolo del suo spettacolo, Titizé: come un suono, quasi un manifesto programmatico come lui stesso ci racconta.

L’intuizione è di mio fratello Marco. Stavamo cercando una parola che potesse avere un senso con ciò che si stava creando e che potesse essere pronunciata facilmente in diverse lingue nei Paesi dove siamo soliti viaggiare. Titizé, chi sei, è una domanda ma anche una bella riflessione.

Da dove siete partiti nella costruzione dello spettacolo?

Questo progetto nasce dal desiderio del Teatro Goldoni di creare qualcosa che facesse vivere il teatro anche d’estate. E mi hanno chiesto di fare uno spettacolo di prosa senza parole: un azzardo! Uno spettacolo pensato per un pubblico di turisti, nel contempo sarebbe dovuto essere in grado di poter viaggiare per il mondo rispettando la nostra estetica ma che soprattutto piacesse ai veneziani. E parlare di Venezia evitando gli stereotipi era la grande questione. Mi sono dunque immerso negli studi del periodo goldoniano e pre-goldoniano andando a cercare dettagli, piccole cose, mettendole insieme con una geometria da caleidoscopio e utilizzando il linguaggio dell’acrobazia, della danza e della musica costruiti come un sogno.

Quali sono i maestri che hanno influenzato la sua fantasia, ieri e oggi?

Del passato certamente Strehler, ricordo l’inizio della Tempesta di Shakespeare. Quei primi secondi che trasformano il buio iniziale in un mare in tempesta… l’artificio del teatro e gli inventori delle macchine sceniche mi hanno sempre affascinato tantissimo. Fingere a teatro non funziona mentre funziona il creare illusione che diventa allusione, poesia, metafora… Invece, riguardo alla contemporaneità ogni volta che c’è una nuova invenzione la sperimentiamo. Dal profilo pittorico nello spettacolo facciamo riferimento a Giandomenico Tiepolo e a quel Pulcinella che è una maschera napoletana che apparve a Venezia durante un Carnevale. Mentre per l’Arlecchino abbiamo scelto con Giovanna Buzzi quello di Pablo Picasso. Sono 40 anni che ogni creazione viene concepita con Maria Bonzanigo, con le sue musiche. Ma soprattutto in questo spettacolo nel gioco tra la sonorità e l’acrobatica siamo andati in zone che nessuno aveva ancora sperimentato.

La fascinazione di questo spettacolo passa attraverso le maschere senza cadere nella trappola della tradizione.

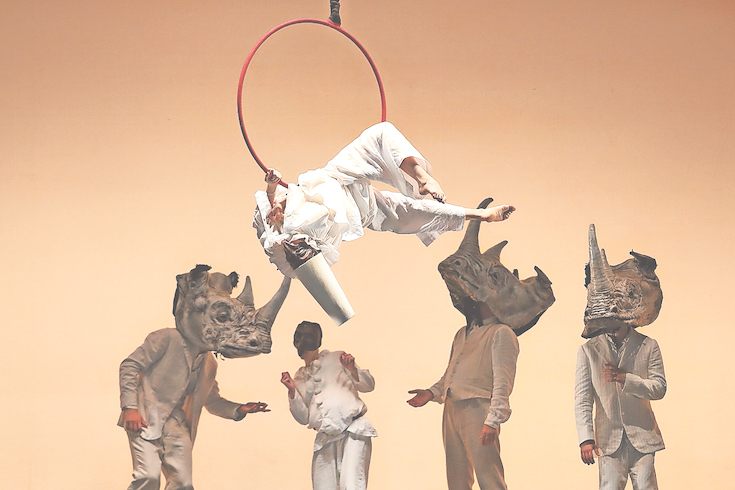

Nel nostro lavoro sulla clownerie ho sempre fatto riferimento a Gustave Doré, al velarsi. Come quando nelle sue «gravures», nelle sue incisioni, si vede Mosé scendere dal Sinai con le Tavole della Legge: una figura velata che successivamente avrebbe svelato e, in senso più profondo, rivelato. Analogamente il mascheramento del nostro clown è di radice italiana e a differenza di quello francese, col naso rosso e il trucco, pone l’attore come con un velo che poi si trasforma in un modo invisibile: non si truccano ma si svelano. Anche Venezia non si maschera ma si vela, è anche un modo di ammiccare, di osservare. Per aggiungere magìa a questo concetto abbiamo fatto capo a un artista uruguaiano che lavora il cuoio, cosa che ormai non fa più nessuno, che ha creato per noi delle maschere gigantesche e meravigliose. C’è anche un elefante, un rinoceronte, un ippopotamo, un cavallo… tutto quello che è grande mi affascina, mi fa una tenerezza bestiale.

Titizé è uno spettacolo acrobatico senza parole.

Le parole non ci sono per raccontare una storia. Sono dei quadri in cui succedono determinate cose. Viviamo un’epoca dove occorre sempre definire tutto. È una modalità strana perché così si tracciano dei confini che non esistono nel teatro che già basta da sé come parola. Sì, è un teatro acrobatico ma non circense, un termine che mi fa venire il latte alle ginocchia, perché è una definizione storicamente impropria oltre che un’invenzione di comodo. In questo caso occorreva specificare con il termine acrobatico perché il pubblico del Teatro Goldoni doveva essere avvertito che non ci sarebbero state molte parole…

Una quarantina di spettacoli, 3 cerimonie olimpiche, gli spettacoli creati per il Cirque du Soleil, 8 opere liriche, oltre 600 palcoscenici in 46 Paesi di tutto il mondo e un esercito di collaboratori: non ha nostalgia di un teatro più intimo?

Ma certo. In repertorio continuano ad esserci Icaro, Bianco su Bianco, 52… e ci sono progetti legati alla semplicità che continuiamo a sviluppare. Fare cose grandi è complicatissimo ma fare cose semplici è altrettanto difficile. Il fatto che dopo 40 anni lo stesso nucleo di persone continua ad occuparsi in sordina della ricerca e dello sviluppo di certi progetti fa parte della nostra quotidianità.

Dopo la pandemia per la Compagnia tutto è tornato ad essere come prima?

Per nulla. Forse per i grandi eventi e spettacoli più piccoli in un certo senso non è cambiato niente, ma per ciò che sta nel mezzo si fa molta fatica. Si è dovuto riacchiappare il pubblico, le tournées internazionali, i festival, … Per riuscire a tenere in piedi la Compagnia ci siamo indebitati parecchio e stiamo ancora pagando.

Anche il «sistema teatro» ha subìto un cambiamento?

Sicuramente, tutto succede all’ultimo momento e rispetto a prima si pianifica molto meno. Organizzatori e sponsor vogliono più certezze e sono venuti a mancare