Graphic novel biografiche: un elegante romanzo a fumetti italiano riporta alla luce uno degli episodi meno noti – e struggenti – della vita del mai dimenticato Chet Baker

Come ogni vero appassionato sa, il cosiddetto «olimpo» dei grandi nomi del jazz è, in un certo senso, definibile come affine a quello delle divinità greche: popolato da personaggi straordinari e dalle doti a dir poco leggendarie, è tuttavia ricco di figure tragiche, il più delle volte andate incontro a morti precoci e spesso drammatiche. E forse nessuno esemplifica lo stereotipo del «bello e dannato» meglio dello straordinario Chet Baker, il celeberrimo trombettista americano principe del cosiddetto cool jazz – personaggio dall’animo gentile e perfino ingenuo, ma anche infelice e tormentato, in grado di trovare un senso alle proprie sofferenze solo nel sentito legame con la musica.

E dire che il fato era stato generoso con Chesney «Chet» Baker, dotato, oltre che di un talento eccelso per lo strumento, anche di una bellezza alla James Dean e di una voce ammaliatrice, come rivelato dai pochi dischi in cui si concesse di cantare i vecchi standard jazz. E se la schiavitù dalla droga lo avrebbe sempre perseguitato, imprigionandolo in una spirale di costante autodistruzione, sarebbe stata proprio questa spietata dipendenza a dare origine a uno degli episodi più curiosi e toccanti della sua vita: una parentesi poco conosciuta, infine approfondita nientemeno che con una graphic novel di grande qualità, da due autori italiani, lo sceneggiatore Marco Di Grazia e l’illustratore Cristiano Soldatich.

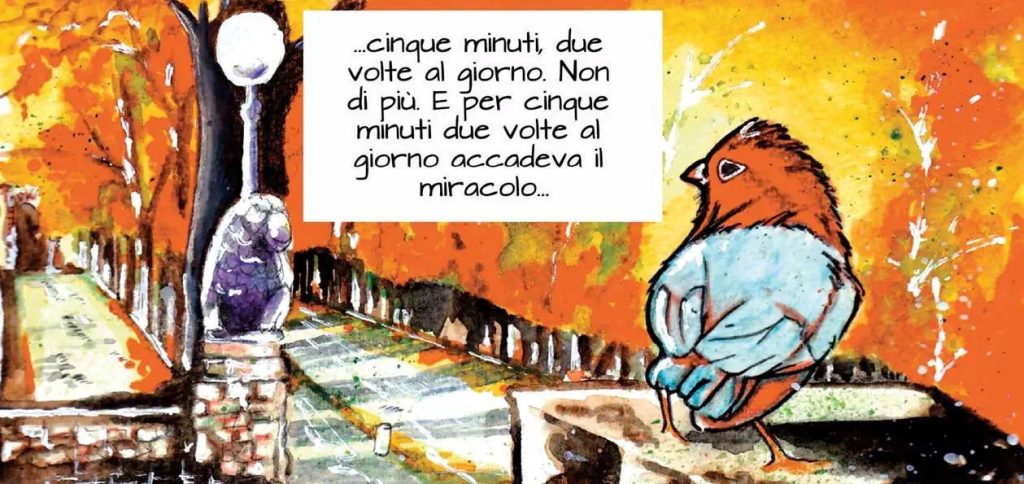

Il volume Cinque minuti due volte al giorno, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Shockdom, è infatti l’unica opera disponibile sul mercato ad analizzare il periodo trascorso da Chet in un carcere italiano – per la precisione a Lucca, dove risiedeva quando, nel 1960, subì una condanna a sedici mesi di reclusione per possesso e trasporto di stupefacenti. E sebbene la grande fama non gli avesse concesso sconti di pena, a seguito di insistenti suppliche, egli ottenne perlomeno il permesso di portare con sé l’amata tromba: a condizione, però, che la suonasse soltanto «per cinque minuti, due volte al giorno», come titola il fumetto stesso, incentrato proprio su quei brevi momenti di felicità e beatitudine rubati all’alienante routine quotidiana della prigionia.

Secondo un espediente narrativo risaputo quanto efficace, l’opera firmata da Di Grazia e Soldatich si apre così ai giorni nostri, tramite la testimonianza di un signore d’una certa età che, ai piedi delle mura di Lucca, proprio a ridosso del vecchio carcere, narra a un ragazzino quanto fosse per lui importante e «speciale» ascoltare le note che venivano da quelle finestre.

L’unica opera disponibile che ripercorre la prigionia di Baker nei carceri di Lucca, quando, nel 1960, fu condannato per possessoe trasporto di stupefacenti

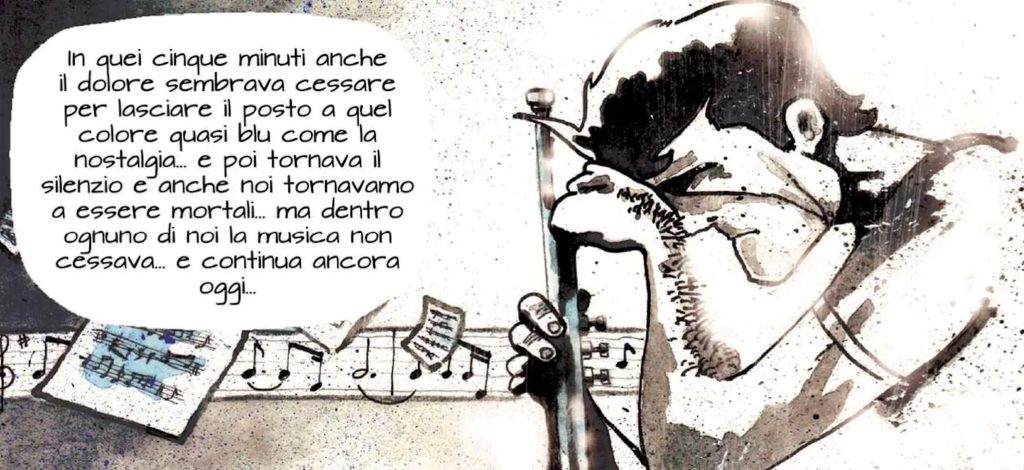

Da qui, la storia si dipana attraverso eloquenti flashback, alcuni dei quali catturano la spericolata esistenza del trombettista sulla costa della Versilia, tra storici locali notturni, incontri suggestivi ed eccessi più o meno vistosi; sopra ogni cosa, tuttavia, la musica – la sola, vera musa e amante a cui Chet si sia mai completamente donato – rimane l’onnipresente denominatore comune, tanto da confermarsi quale unica costante anche in un frangente drammatico come quello del carcere. Il vero fulcro della narrazione risiede infatti in quei sedici mesi e nella magia che, pur in appena pochi minuti, l’artista riusciva a produrre, permettendo ogni giorno ai compagni di prigionia (e al solidale secondino Pasquale, vero «confidente» di Baker nelle sequenze carcerarie) di essere trasportati lontano dalle fredde mura della prigione per il tempo di un brano o due; e non solo, poiché – come sottolineato dall’anziano signore che apre il racconto – in quei cinque, intensi minuti, anche molti lucchesi si assiepavano sotto le finestre del carcere per perdersi nella bellezza di quelle note.

La graphic novel riesce ad afferrare perfettamente l’atmosfera allo stesso tempo eterea e disperata, permettendo al lettore di rispecchiarsi nei sogni e nei desideri di chi, in fondo, desiderava soltanto suonare – non per il pubblico, del quale aveva timore al punto da necessitare della droga per affrontare il palco, ma per sé e la propria anima ferita. I disegni allusivi di Soldatich, sognanti e a tratti quasi stilizzati, rispecchiano perfettamente l’immaginario interiore di Chet, intrappolato tra quella sua toccante naiveté d’indifeso ragazzo americano e la terribile realtà quotidiana a cui i suoi demoni e paure lo costringevano – tra la gioia che la musica, sua vera ragione di vita, non mancava mai di regalargli, e gli abissi di dolore in cui la droga lo relegava.

Davanti a questa terrificante dicotomia, risulta vincente anche la scelta di utilizzare, lungo tutto l’arco della storia, lievi tinte acquarellate, i cui toni mutano a seconda delle sequenze narrative: dal monocromatico (seppia o grigio) per i flashback più intimisti e drammatici, all’uso di un colore leggero o pastello per i rari momenti di serenità e «falsa calma». Del resto, c’è qualcosa di fiabesco nel tratto di Soldatich, che ben si accorda con la natura più intima di Chet – un outsider che, al di fuori della musica, non avrebbe mai davvero trovato il suo posto nel mondo. Questo senso di estraniamento è sempre presente, seppur «sottotraccia», anche nella narrazione di Di Grazia, il quale sceglie di usare le parole con giusta parsimonia, lasciando ai lunghi silenzi e alla malinconia dell’inconfondibile silhouette di Chet il compito di trasmettere i sentimenti nel modo più efficace possibile. In tal senso, l’uso misurato della tensione narrativa all’interno del racconto è ammirevole – ad esempio, nelle sequenze a china in cui l’alternanza mezzatinta di ombre e luce trasmette tutta l’angoscia di Baker nel ritrovarsi chiuso in una cella senza la costante compagnia del suo strumento.

Ed è questo, in fondo, che fa di Cinque minuti due volte al giorno un’opera tanto riuscita: la sua capacità di offrirci uno sguardo delicato, e a suo modo profondo, sulla figura di un gigante della musica jazz – il tutto senza mai giudicarlo, ma accogliendo a fondo il suo dolore. Un dolore che Di Grazia e Soldatich sfiorano in modo poetico e suggestivo, restituendo a un uomo per certi versi «predestinato», eppure ammantato di vera, sofferta dignità, lo spessore umano che merita. Come a voler suggerire che, nonostante le molte debolezze e brutture dell’umana esistenza, l’anelito verso il bello e verso l’arte – quel qualcosa d’inafferrabile e intangibile, ancora in grado di conferire un senso al tutto – rimanga l’unico elemento davvero salvifico davanti alle nostre imperfezioni e rimpianti, e alla tragica solitudine che spesso ne è la più evidente conseguenza.