Cinema: il nuovo film di Andrea Segre, premiato alla Festa di Roma, ricostruisce cinque anni di vita politica e personale dell’allora segretario del PCI

«Un grigio funzionario» è una definizione che prima la moglie e poi una delle figlie dedicano affettuosamente a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista italiano-PCI (dal 1972 al 1984) e tra i protagonisti di una stagione importante per la Penisola. Berlinguer – La grande ambizione, film di Andrea Segre, è appena uscito nelle nostre sale, dopo aver vinto un premio – quello per il miglior attore – alla recente Festa di Roma e ad aver avuto un buon riscontro di pubblico e di critica.

Racconta le vicende politiche (molte) e personali (poche) di Berlinguer tra il 1973, quando sfugge a un attentato in Bulgaria, e il 1978, dopo l’assassinio dell’allora presidente della Democrazia Cristiana-DC Aldo Moro. Anni in cui il PCI divenne il primo partito in Italia e cercò un dialogo con l’altro grande partito (la DC appunto) arrivando vicino a cambiare il destino del Paese grazie al famoso compromesso storico. Un accordo che allontanò il partito di Berlinguer dai comunisti sovietici, ponendolo come un unicum tra i partiti comunisti mondiali.

Questo è il perimetro storico entro cui si svolge l’opera di Segre. Un confine fondamentale per comprendere il film che è molto ancorato a quelle vicende e nulla lascia all’immaginazione. Infatti, il tutto è spiegato per filo e per segno; il pensiero politico di Berlinguer viene sviluppato soprattutto dalla sua voce fuori campo (a volte al limite dell’estenuante) che ne chiarisce i concetti e gli obiettivi, nel suo tono piano, lento, monocorde e contraddistinto dal suo evidente accento sassarese. In questo senso, la pellicola ha il difetto di essere troppo didascalica, pedante e pedagogica. A tratti – come in alcune scene nelle quali Berlinguer spiega il suo pensiero politico alla famiglia – anche artefatta.

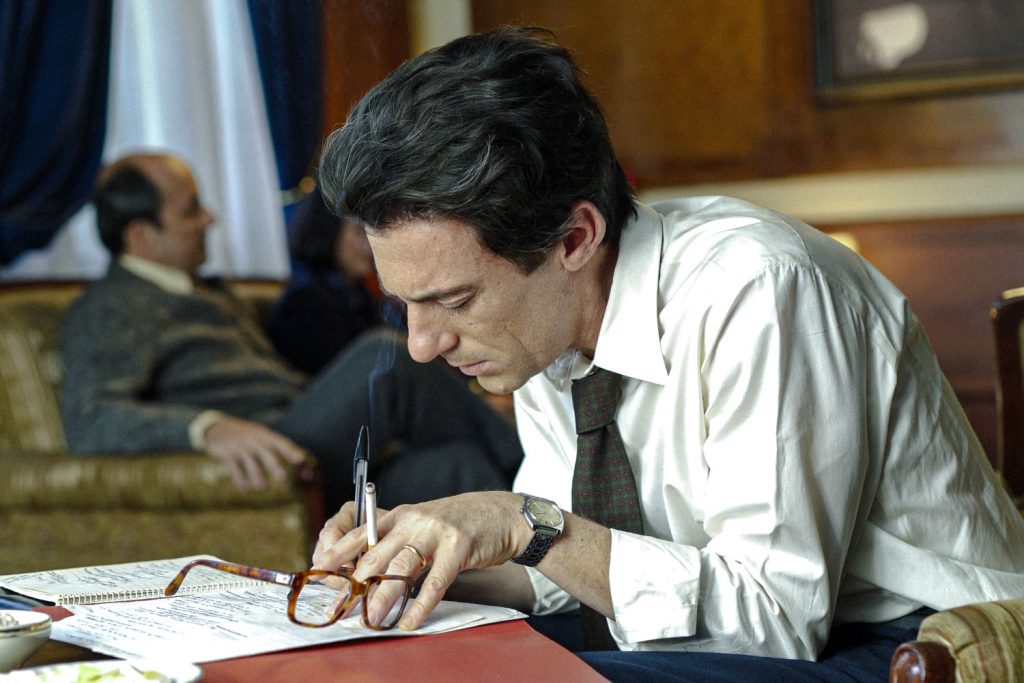

Se questo è il difetto principale, il film ha anche alcuni pregi interessanti. Anzitutto la credibile interpretazione di Elio Germano che, grazie ad alcuni sottili tic facciali e legati al movimento del corpo, ne restituisce le tre dimensioni e il carattere schivo, ma tenace del suo personaggio. Come è stato detto da molti critici, il suo lavoro attoriale non è enfatico, ma – malgrado sia presente in quasi ogni scena – è giocato sulla sottrazione. Il suo Berlinguer è davvero un grigio funzionario che è diventato il responsabile del più grande partito italiano dell’epoca. Sempre focalizzandoci sui personaggi, se la trasformazione di Germano in Berlinguer è sicuramente un punto forte, gli altri (Andreotti, Ingrao, Iotti, Cossutta, eccetera) restano più in superficie. Anzi, a volte, come è il caso proprio di Andreotti, scivolando nell’inutile macchiettismo.

Altro aspetto interessante è sicuramente la ricerca del materiale d’archivio e il grande lavoro svolto dal montatore Jacopo Quadri (che alcuni ricorderanno ospite all’Immagine e la Parola di Locarno nel 2019). L’assemblaggio di quel materiale documentaristico con la fiction è particolarmente riuscito a farci quasi dimenticare i due livelli e a immergerci in quell’epoca complessa, difficile e tormentata della storia italiana. Il film di Segre, sotto questo punto di vista, è di una precisione filologica davvero impressionante.

Poi c’è la scenografia. I «padri politici» del segretario del PCI si avvicendano regolarmente nei vari uffici. Sono infatti presenti nelle fotografie che osserviamo, sullo sfondo, e che immortalano Lenin, Marx, Gramsci e Togliatti. Ecco, il film, anche plasticamente, fa di Berlinguer l’erede di quell’ideologia, in quel preciso momento storico. Un fatto da leggere come una critica all’attuale sinistra italiana? Probabilmente, vista l’esigenza di realizzare un film su Berlinguer oggi, a 40 anni dalla morte.