Esordi: nel romanzo Pietà di Antonio Galetta un racconto corale su potere, natura e razzismo in un paesino pugliese

Si intitola Pietà il romanzo d’esordio edito da Einaudi di Antonio Galetta, ventisei anni, dottorando in Letteratura italiana all’Università Sorbona di Parigi. Il testo si distingue fin da subito per un approccio alla scrittura innovativo: in questo romanzo non c’è un io narrante e la storia non è raccontata neanche in terza persona. A parlare è un «noi» che, anche se Galetta non lo scrive mai esplicitamente, sembra rappresentare gli uomini che dedicano la propria esistenza alla ricerca del potere, che agiscono solo all’interno di dinamiche volte alla sua conquista o alla sua preservazione.

Il romanzo racconta la storia di una campagna elettorale in un paesino del sud Italia di cui non conosciamo il nome, ma che si trova in Puglia: sono diversi, infatti, i riferimenti agli ulivi malati, attaccati dalla xylella, il batterio che qualche anno fa ha fatto razzia proprio in quella regione. Anche il modo in cui Galetta racconta gli alberi testimonia del suo sguardo originale sulla realtà: essi diventano personaggi con un’esistenza autonoma, ma solo quando non sono ridotti a semplice sfondo in un paesaggio. È evidente infatti che più che la questione climatica – che fa capolino nel romanzo col divampare di un incendio non doloso provocato dalle temperature troppo elevate e dalla siccità – Galetta racconta l’antropocene: «Non vogliamo accettare che la politica, oggi, è assediata da uno sfondo che brucia».

A contendersi le elezioni del paesino piccolissimo raccontato nel romanzo sono diversi gruppi elettorali dai nomi quanto meno parlanti: il Calderone, la Delegazione, Casa dolce Casa e infine il partito creato da una donna in un garage. Lei è convinta di avere un superpotere, quello di incantare le persone con le proprie parole, nonostante la sua balbuzie. E in effetti ci riesce. Il suo argomento principale è il razzismo, «la donna che ci tradirà» così la chiama Galetta, che solo alla fine del libro scopriremo chiamarsi Maria Grazia, crede nella superiorità biologica delle persone caucasiche su quelle non caucasiche. Nel romanzo il razzismo che lei propugna come un’arma e che rappresenta il modo che ha di esprimere l’odio che le alberga nel cuore da quando è una bambina viene definito «ciò che sappiamo e che da sempre dimentichiamo».

A rappresentare la novità e quindi l’apparente speranza di un cambiamento è la lista civica Casa dolce Casa, fondata da un giovane, anch’egli senza nome quasi fino alla fine del testo, che dopo essere andato nel nord Italia per studiare e cercare lavoro, come quasi tutti i suoi coetanei del paesino, ed essere riuscito a laurearsi e a fare fortuna, torna e decide di mettersi in politica. Sembra che lo faccia per condividere il proprio successo, per aiutare anche altri giovani a restare, ma nel romanzo di Galetta nessuno di «noi», di coloro quindi che cercano il potere, risulta essere innocente. In primo luogo perché ignorano «loro», le persone qualunque, i cittadini e le cittadine, cioè: «I lavoratori del piccolo call center, i contadini di ottant’anni e le loro mogli, anche quelle che ci hanno generato […] drogati, zitelle, ludopatici, depressi, post-adolescenti irrisolte, stranieri». E poi perché non ascoltano «i ragazzi del nostro piccolo paese», che invece hanno chiare le ingiustizie che si perpetrano intorno, come risulta nell’unica scena in cui prendono parola: «Oggi l’Europa è un insieme di repubbliche fondate sul lavoro dei migranti, sfruttato». Galetta affida agli adolescenti, che costituiscono una sorta di coro a mo’ di tragedia greca, anche la risposta al razzismo: «Le parole di quella donna servono a convincerci che il nostro egoismo sia una conquista e un valore… a farci difendere il nostro posto nel mondo… a occuparlo per un altro po’».

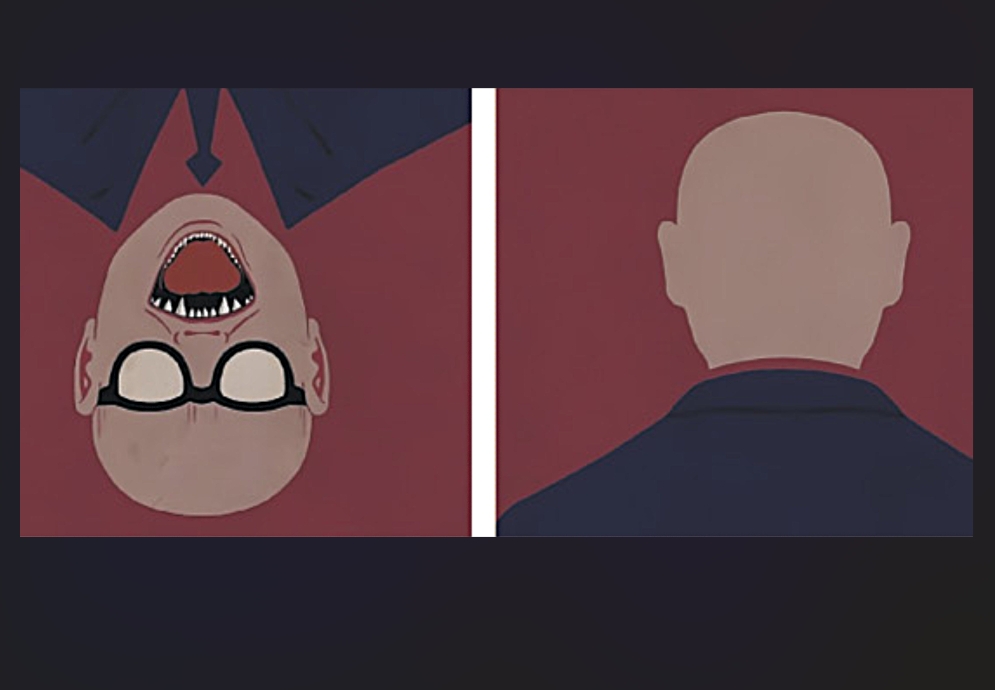

In una visione non antropocentrica del mondo, la voce narrante del romanzo di Galetta, finita la lotta elettorale, diventa il noi di uno storno di uccelli: il giovane scrittore realizza così quello che il filosofo post-strutturalista Gilles Deleuze considerava una sorta di imperativo morale, cioè il divenire-animale, che non significa farsi bestie o realizzare la massima di Plauto homo homini lupus («l’uomo è un lupo per l’uomo»; le immagini sono tratte dalla copertina), anzi. Significa accettare i propri limiti e comprendere che la specie umana fa parte del Pianeta insieme ad altre, vegetali e animali. A distinguerci, e su questo non possiamo fare altro che continuare ad arrovellarci, sono le «parole, a cui si crede come si crede all’orizzonte».