Le riedizioni Adelphi delle opere di Thomas Bernhard risvegliano il fascino intransigente di un autoreche trasforma l’inquietudine in lotta e la sconfitta in arte

Rileggendo i romanzi dell’austriaco Thomas Bernhard, che l’editore Adelphi ora ripropone, ci si avventura in una dimensione che non ha perso nulla della sua originalità e del suo contrastante fascino, che non mancherà di coinvolgere anche i lettori più giovani. È impossibile resistere alla seduzione di una scrittura in cui si alternano caustica ironia, estrosa maniacalità, paradossi e provocazioni a non finire. Una scrittura ritmica e musicale che dal drammatico sconfina nell’umoristico, tanto da indurre, a suo tempo, Italo Calvino a definire Bernhard il più interessante romanziere europeo vivente.

Ma non è facile avvicinarsi a personaggi spesso confinati nella loro paranoia che vivono l’esistenza come un’eterna sconfitta tra sproloqui inconcludenti. Già nel suo primo romanzo, Gelo, pubblicato poco più che trentenne nel 1963, un giovane studente di medicina si accompagna a un anziano signore isolatosi in un paesino di montagna che lo disorienta con lunghi monologhi fra deliri e allucinazioni, confessioni autobiografiche e verità filosofiche. E tuttavia il protagonista sa volgere lo sguardo anche altrove: verso il mondo arcaico del villaggio e i suoi rustici abitanti.

Più tardi invece la realtà si svigorisce in una sorta di finzione e i personaggi inseguono progetti insensati. Come nel caso di Konrad, protagonista del romanzo La fornace, isolato in un «luogo di tenebra», dove cerca invano di scrivere il suo saggio su L’udito, o come Rudolf in Cemento che non riesce a realizzare il suo studio su Mendelssohn Bartholdy. E che dire del docente Roithamer che nel romanzo Correzione costruisce un’abitazione conica per la sorella nel bel mezzo di una foresta perfezionando l’idea in migliaia di pagine di appunti fino all’autodistruzione? Destini che sembrano esorcizzare la morte con vane farneticazioni o estrosi progetti votati alla sconfitta, in cui tuttavia la vita s’impegna in una perpetua lotta.

Basta rileggere i cinque libri che compongono la sua autobiografia, riproposta ora da Adelphi, per cogliere questa tensione presente fin dagli anni giovanili. L’adolescente di allora, nato nel 1931, figlio illegittimo che non conobbe mai suo padre, ebbe una guida nella figura del nonno materno, lo scrittore Johannes Freumbichler. Nonostante le molte difficoltà a scuola, che frequentò per un certo tempo anche in Germania, dove si sentiva discriminato in quanto austriaco, e il crescente conflitto con la madre, Bernhard riesce col tempo a trasformare la propria fatale resistenza al mondo in ostinazione artistica, nella consapevolezza dell’assurdo, che richiama Kafka e Beckett, e in una costante indignazione contro vita, istituzioni e ordine borghese.

I libri di ricordi (L’origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino) sono in effetti storie di liberazione dalla repressione pedagogica, dalla fabbrica dell’ottusità identificata con il ginnasio, dalla malattia, che lo costrinse a trascorrere periodi in sanatorio, e dalle disinvolte terapie di medici distratti, sicché il ruolo che spetta al soggetto è, alla fine, piuttosto marginale. Gli resta però la fierezza della inconciliabilità con il mondo borghese, del disaccordo, praticati e realizzati sulla propria pelle: il mondo visto dal basso, da chi è escluso o si emargina. Così paradossalmente la letteratura sfida la vita e lo scrittore cerca una salvezza lungo l’intera durata narrativa. Non a caso questi testi autobiografici non hanno un solo a capo come per evitare soste e pause che possano spalancare al soggetto il baratro del nulla. Ma al tempo stesso essi evocano l’incantesimo della scrittura che è allontanamento, commiato da ogni illusione e certezza, strumento di attesa e di resistenza. Forse anche nella prospettiva di Max Frisch che nel romanzo Montauk scrisse: «Vivere è noioso, io faccio esperienze solo quando scrivo».

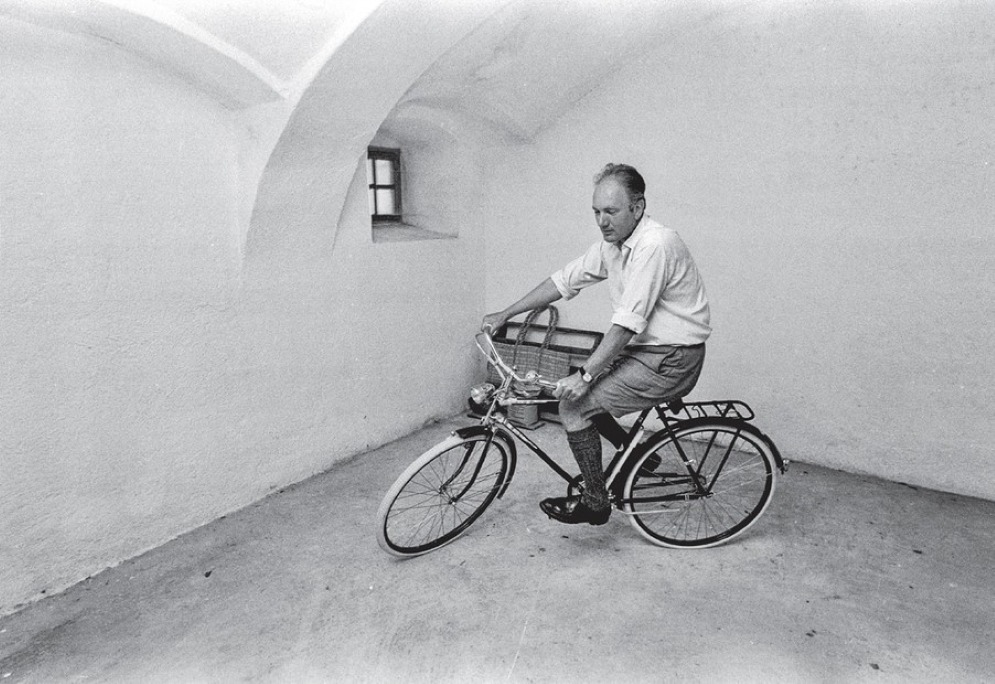

Osservando il mondo dal suo solitario rifugio intellettuale Bernhard affina con gli anni il suo spirito polemico e lancia invettive ai quattro venti non senza spunti ironici, come ricordò l’amico Karl Hennetmair, commerciante di suini e agente immobiliare: contro la casa editrice Suhrkamp, il regista Peymann, grande interprete del suo teatro, le accademie, i premi letterari, Salisburgo e Vienna, i politici a destra e sinistra. E poi i colleghi: Böll terribile, Johnson arrogante; mentre la morte di Doderer lo esalta: «Ora la strada è libera – dichiara – ora tocca a me».

E non ebbe esitazioni, anche in campo teatrale, iniziando con la scena scarna, quasi metafisica di Una festa per Boris fino all’ultima contestata pièce del 1988, l’anno prima della morte, Piazza degli eroi. Testi che affascinano ancora oggi, aperti, come tutta la sua opera, su uno spazio di dissacrazione e di libertà, una sorta di metafora della stessa esistenza, quel breve e incerto spettacolo che vorrebbe annunciare una speranza sospesa sul vuoto.