Un’antologia sul lungo rapporto della Svizzera italiana con l’autore dei Promessi sposi

Nel novero delle celebrazioni, passate in realtà piuttosto sottotono, che nel 2023 hanno ricordato anche da noi i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, si è segnalata per qualità e rigore un’iniziativa giustamente ambiziosa, curata da Aurelio Sargenti e dal compianto William Spaggiari per l’editore Giampiero Casagrande di Lugano, con prefazione di Angelo Stella (lui pure, nel frattempo, venuto a mancare). Si trattava in sostanza di mettere un po’ di carne attorno alla ben nota lapide di via Magatti che ricorda, dal 1923, gli anni luganesi del giovanissimo Alessandro, ospite del Collegio di Sant’Antonio tra gli undici e i tredici anni, nel triennio 1796-98. Quel lampo, coevo alle conquiste napoleoniche nell’alta Italia, è sempre stato l’emblema del rapporto di Manzoni con la Svizzera italiana: poca cosa, cui chi scrive aveva provato a suo tempo ad aggiungere qualche tassello (l’amicizia con la famiglia Airoldi, la presenza a Lugano di alcuni cugini, un processo di Bedano che anticipava alcune scene del romanzo, il tardo engagement di Manzoni per scongiurare la chiusura dell’odiata-amata scuola dei padri somaschi).

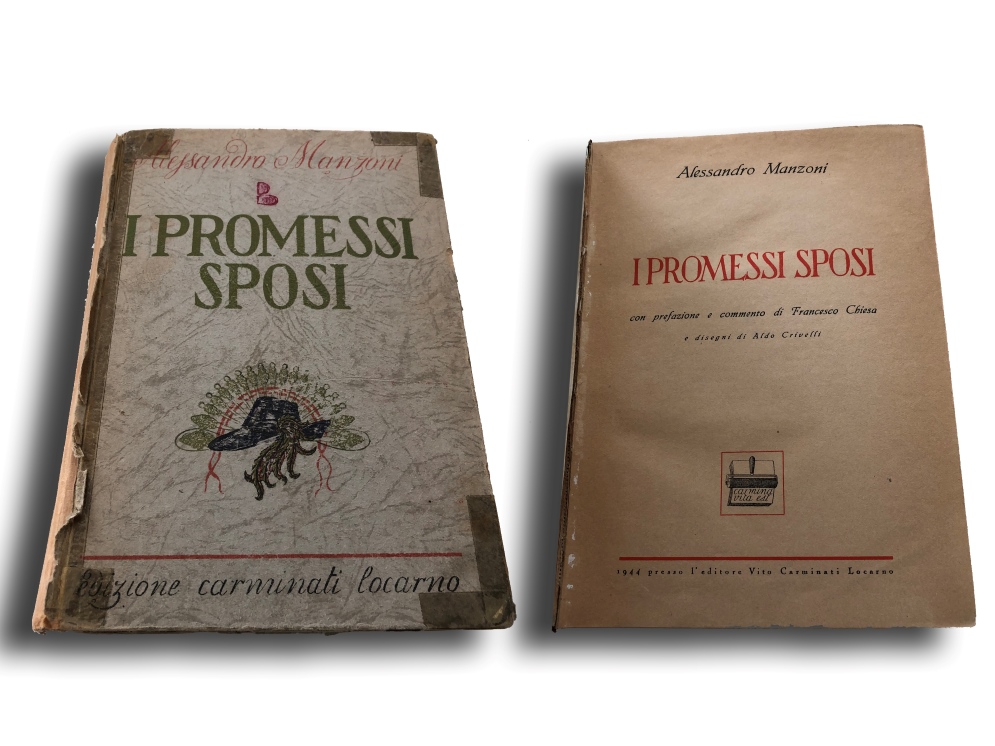

Spaggiari e Sargenti rovesciano radicalmente questa prospettiva e si chiedono, con il loro libro, quale sia stato invece il rapporto della Svizzera italiana con Manzoni e la sua opera: quali le pubblicazioni sue o su di lui uscite dai torchi ticinesi sin dagli anni venti dell’Ottocento, quali gli studiosi locali di cose manzoniane o le grandi firme italiane ospitate sulle nostre testate. Insomma tutta una piccola galassia di contributi distribuiti su un paio di secoli, costellata di nomi noti (da Giuseppe Mazzini a Giovita Scalvini, da Francesco Chiesa a Giuseppe Zoppi giù giù fino agli Orelli, padre Pozzi, Gianfranco Contini, Dante Isella, Franco Gavazzeni, Remo Fasani) ma anche di episodi più marginali e però significativi di una lunga e radicata fedeltà. Si pensi al caso di don Francesco Maria Travella, che in veste di ispettore scolastico del distretto di Locarno si adoperò per far conoscere le opere di Manzoni sin dal 1834. O ancora a quello di Annina Volonterio, prima ticinese a laurearsi all’Università di Friburgo, che nel 1960 pubblicò a Torino un saggio precocemente dedicato alle Donne nella vita di Alessandro Manzoni. Né si può evitare di citare il nome di Romano Amerio, filosofo e latinista, che investì anni di ricerca nello studio e nel commento delle Osservazioni sulla morale cattolica (l’edizione uscì da Ricciardi nel 1965) e che ebbe la possibilità di accedere, tra i primi, alle carte e ai libri conservati nella tenuta di Brusuglio.

Tolti i casi isolati dei professionisti di cose letterarie, l’impressione è che il Ticino amante di Manzoni si sia attivato quasi sempre – e quasi soltanto – in coincidenza degli anniversari: nel 1923, nel 1940, nel 1973 e ancora nel 1985, con l’intento non tanto di spingere avanti il perimetro delle ricerche, quanto di ricordarci il valore della nostra italianità (ma non c’è nulla di male). I meriti dell’antologia di Sargenti e Spaggiari stanno insomma anche in questa prospettiva storica, che permette di recuperare testi di autori celebri (Contini, Isella, Pozzi, Prezzolini) apparsi in sedi minori, come il «Messaggero serafico», «Scuola ticinese» o gli inserti dei quotidiani locali, e perciò quasi invisibili ai lettori italiani. Senza dimenticare l’unico vero inedito – e però preziosissimo – proposto dai curatori: una lezione di Adriano Soldini letta alla radio nel 1973 e dedicata proprio al tema che sta al cuore del libro, Manzoni e il Ticino.