La Fondation Gianadda celebra Francis Bacon, artista che credette sempre nella necessità di confrontarsi con la realtà

Quella dell’arte del Novecento, come è noto, è stata una storia essenzialmente collettiva. Una storia fatta da gruppi e movimenti, non di rado in conflitto tra loro, convinti di doversi collocare alla testa di quella grande rivoluzione culturale, tecnologica e sociale che ha investito l’Occidente intorno alla fine dell’Ottocento e che siamo abituati a indentificare con il termine di modernità. Che le arti visive abbiano iniziato a considerarsi come l’avanguardia della modernità non deve del resto sorprendere.

Già a partire dalla metà del XIX secolo la diffusione delle nuove modalità di produzione meccanica delle immagini che l’invenzione della fotografia aveva messo a disposizione all’umanità aveva infatti comportato una precoce e drastica messa in discussione dei cardini teorici e pratici su cui l’arte si era retta per secoli.

Dentro la storia in larga parte corale di questa ricerca di una nuova identità dal fare artistico si possono tuttavia rintracciare anche delle traiettorie individuali appartate, ma non per questo attardate, dei percorsi erratici e in parte anche eretici rispetto alla generale narrazione modernista, che sono riusciti a convogliare sulla singolarità delle loro posizioni l’attenzione della critica e del pubblico.

Uno degli artisti che a dispetto dell’eccentricità della sua posizione è riuscito imporsi come una delle figure principali dell’arte della seconda metà del Novecento grazie alla peculiarità e alla qualità della sua produzione pittorica è indubbiamente Francis Bacon (1909-1992), al quale la Fondazione Gianadda di Martigny dedica in questi mesi un’esposizione realizzata in collaborazione con la National Portrait Gallery di Londra.

Assieme ad Alberto Giacometti, con il quale, al di là delle evidenti differenze, appare legato da una profonda affinità, come evidenziato in una mostra del 2018 alla Fondazione Beyeler, Bacon è sato infatti uno dei pochi artisti del Novecento a continuare a credere alla necessità di confrontarsi con la realtà, contribuendo a rinnovare, allo stesso modo dell’artista grigionese, un genere pittorico tradizionale qual è quello del ritratto.

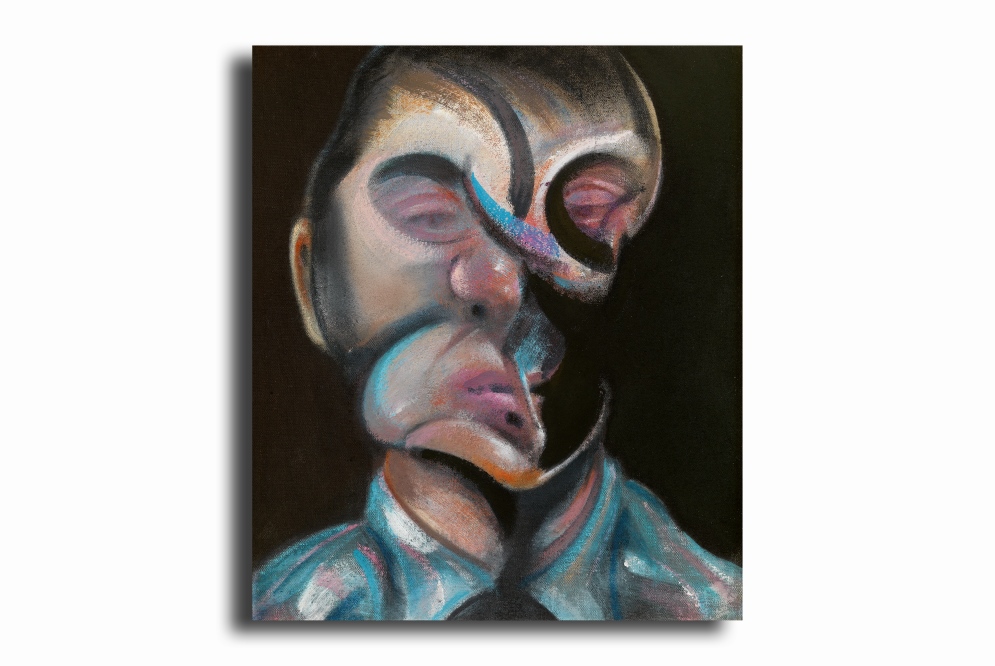

Proprio sulla produzione ritrattistica dell’artista si concentra la mostra di Martigny, che attraverso una trentina di dipinti e una serie di ritratti fotografici si propone di far emergere il radicamento biografico e la dimensione intima di una pittura spesso eccessivamente appesantita da letture d’impronta filosofica che traggono origine dalle pagine, per altro fondamentali, che Gilles Deleuze ha dedicato all’artista britannico.

Ad aprire la mostra la celebre Head VI del 1949, primo di una lunga serie di dipinti realizzati sull’arco di tre decenni che riprendono, trasformandolo, il ritratto di Papa Innocenzo X di Velazquez. Quelle immagini del papa imprigionato in una struttura cubica trasparente con la bocca aperta in un grido di terrore e le mani aggrappate o forse legate ai braccioli di quella che potrebbe essere una sedia elettrica ottennero un immediato successo, anche perché il mondo in quel momento era alla ricerca di un’immagine che potesse riassumere l’orrore indicibile che l’aveva appena sconvolto.

Per Bacon, che aveva iniziato a dipingere da autodidatta negli anni Trenta dopo aver visto una mostra di Picasso, il confronto ossessivo con il dipinto di Velazquez fu determinante soprattutto perché lo spinse a misurarsi direttamente con la realtà. Del resto, in una delle nove interviste concesse a David Sylvester, che rappresentano uno strumento imprescindibile per penetrare nel suo universo, l’artista aveva ammesso il fallimento delle proprie varianti del dipinto, riconoscendo che il quadro di Velazquez rappresentava «qualcosa di assoluto e che non fosse possibile fare qualcosa di più al riguardo».

L’autoritratto e il ritratto diventarono da quel momento il campo di prova dentro il quale mettere in atto la sua idea di una pittura che, pur rimanendo fedele alla figuratività, ne superasse il carattere illustrativo e narrativo per concentrarsi sulla sensazione. Il tentativo messo in atto dalla pittura astratta di sfuggire alla dimensione illustrativa per Bacon era infatti approdato a uno sterile estetismo che, rinunciando a ogni forma di registrazione del reale, non riusciva a creare una tensione tra lo spettatore e l’immagine.

Paradossalmente, per l’artista, solo restando nel campo della figura era possibile affrancarsi dalla pura apparenza e far emergere le forze che modellano il reale, l’invisibile che da sostanza al visibile, o per dirla con Cezanne la «verità della pittura». Per raggiungere questa verità Bacon elaborò un linguaggio pittorico in cui la figurazione era continuamente sottoposta a distorsioni e deformazioni all’interno di un processo in cui la mano non era più guidata unicamente dall’occhio, ma anche dalla casualità, strumento fondamentale per attingere alle dinamiche psichiche profonde implicate nel nostro rapporto con la realtà.

Realizzati all’interno della ristretta cerchia dei suoi amanti (Peter Lacy, George Dyer, John Edwards) e dei suoi amici (Muriel Belcher, Henrietta Moraes, gli artisti Lucien Freud e Isabel Rawsthorne, i collezionisti Robert e Lisa Sainsbury), i ritratti di Bacon riflettono l’intensità della relazione psichica che li legava a loro.

Tuttavia, e questo lo distingue nettamente da Giacometti, i suoi ritratti non nascevano mai da un confronto dal vero con il soggetto (Bacon sosteneva di sentirsi a disagio a dipingere di fronte a qualcuno), ma si fondavano sui ricordi e soprattutto si avvalevano di una serie di ritratti fotografici della persona da ritrarre che l’artista commissionava di volta in volta.

Seguendo il filo dei ritratti e degli autoritratti, a cui si affiancano gli scatti che ritraggono lo stesso Bacon realizzati da alcuni importanti fotografi, la mostra fa così emergere il quadro di una vita segnata dagli eccessi (l’alcool, le droghe, il gioco d’azzardo) e dalla tragica consapevolezza della morte (i suoi due primi compagni di vita, Peter Lacy e George Dyer, si sono suicidati entrambi).

Una vita tormentata che ha dovuto misurarsi già molto presto con la discriminazione e la solitudine della propria condizione di omosessuale nella Londra del dopoguerra.

Una vita che grazie alla costante dedizione alle proprie ossessioni, in primo luogo quella per la vita stessa e per l’umano, è riuscita però a darci delle immagini potenti, in cui si ha veramente «l’impressione che un essere umano vi sia passato attraverso, come una lumaca, lasciando una traccia della sua presenza e del ricordo degli eventi passati, come una lumaca lascia la sua bava».