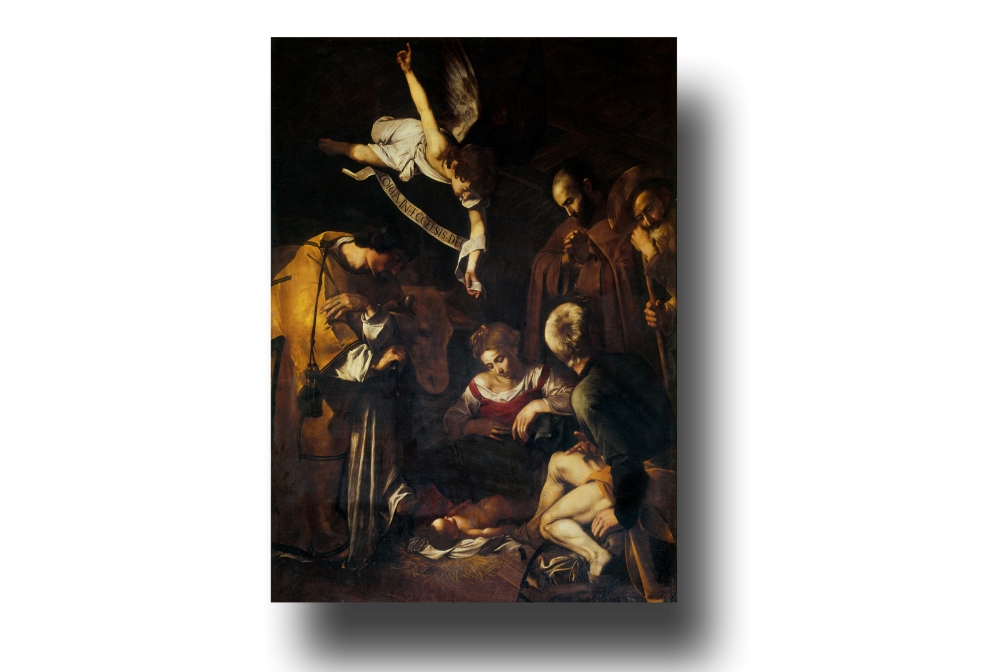

Furti d’arte: «La Natività? Cercatela in Ticino», dicono i pentiti, dopo aver fatto i nomi di chi se la passò come un testimone bruciato

Scivolando di mano in mano fra quelle mafiose, il Caravaggio sequestrato nel 1969 e da allora mai più ritrovato (che infine si pensa sia oggi in Svizzera, Canton Ticino nel dettaglio, ma a casa di chi davvero non si sa – magari proprio da te che stai leggendo), entrò a contatto con le dita affusolate le unghie rifinite la pelle morbida, insomma con le mani del «principe» di mafia. Ovvero il fu Stefano Bontate allevato dai padri gesuiti che l’ebbero quale studente modello ed entusiasta, e poi cresciuto uomo poliglotta, curioso, di mente aperta e sveglia, di modi cortesi e affascinanti, nemico dichiarato e rivale acerrimo nelle faide dei boss di Totò Riina e su ordine di quest’ultimo fatto assassinare quand’era il 1981; un uomo, Bontate, denominato «il falco» rimandando egli una certa fierezza a cominciare dallo sguardo con quegli occhi che erano strette e lunghe fessure e quella bocca dalle piccole e serrate labbra, un uomo che amava definirsi «principe» non avendo nulla di nobile nel sangue, proprio nulla, pur animando egli i salotti della borghesia non soltanto siciliana, viaggiando ovunque in Italia e nel mondo, innamorato per prime di Roma e della Toscana, a visitare le mostre e incantarsi innanzi ai dipinti, e ancora incontrando pittori e gioiellieri e scultori e altri artigiani raffinati per esempio fabbricanti di vestiti e tappeti; un uomo, Stefano Bontate, imparentato con una deputata democristiana, abile conversatore, intimo di comici e di attori, che ambiva al bello, alla qualità dei momenti, all’arte del cibo e a quella del vino, alla lettura e al rapporto tattile con l’oggetto-libro, e insieme, insieme a tutte queste qualità, era un essere luciferino e feroce, spietato, decretava e dava morte in ordine sparso e diffuso.

Un boia di mafia, come certificato dalle sentenze passate in giudicato.

Dopodiché nella storia infinita della Natività, unica opera palermitana del Caravaggio realizzata tra il 1600 e il 1609, e sparita nella notte del 18 d’ottobre 1969 dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo nella zona della Kalsa, quartiere centrale della città, di mosaici bizantini e vivacità e colori della vita tutta che ha reso e renderà in eterno ebbro di creatività qualsiasi artista o anche suvvia non artista che si trovi a transitare, aromatica, densissima, dunque si diceva nella storia infinita della Natività sembra acclarato, in virtù di testimonianze di collaboratori e pentiti, di verifiche incrociate degli inquirenti, dell’opera di sintesi della Commissione parlamentare anti-mafia, il coinvolgimento dei padrini.

Ma non da subito in quanto all’inizio l’opera, una pala di grandi dimensioni di tre metri per due, forse venne arraffata da gentaglia che campava di furti e non era affatto organica alla criminalità organizzata, non figurava nell’elenco ufficiale dei suoi soldati; poi certamente, pure fruendo purtroppo d’una certa lentezza nelle indagini, magari anche di una iniziale sottovalutazione nell’ignoranza rispetto al tesoro depredato oppure nella convinzione che la caccia non sarebbe stata faticosa; del resto come rimarcato dalla medesima Commissione parlamentare vi furono una scarna raccolta di informazioni e una progressione poco incisiva delle forze dell’ordine. Ma sempre meglio tardi che troppo tardi e la Procura di Palermo a un certo punto battezzò il recupero della Natività quale obiettivo fra i primi da raggiungere, sicché i magistrati procedettero, stavolta con furia, all’ascolto a tappeto di mafiosi arrestati, e una sorta di parere comune, al netto delle presunte verità uscite dalle bocche velenose e infide dei mafiosi stessi, indirizzò le ricerche verso Bontate e la sua famiglia.

Quel Caravaggio era transitato dal «principe» e di sicuro posizionato in soggiorno ed esibito in faccia ai periodici ospiti illustri fra i quali primeggiavano alti prelati e politici, poiché se non l’organizzazione del furto, che conviene ripeterlo fu piuttosto un’azione spontanea di balordi, quantomeno la gestione successiva della tela ricadde senza troppi dubbi investigativi sul mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, giustappunto capeggiato da Bontate.

’U Caravaggiu, così chiamavano l’opera a Palermo, non sostò a lungo dal «principe» il quale, ammesso l’avesse posseduto in via temporanea, se ne disfò a sua volta cedendolo a fratelli di mafia, fin quando, stando a sentire il resoconto d’un pregiudicato, saltò fuori un presunto trafficante di opere d’arte di origine svizzera, anziano d’età. Il Caravaggio, che risultava sfilacciato sulle parti laterali dopo che qualcheduno aveva tolto la cornice senza particolare perizia, un po’ come veniva, forse manovrando con una lametta da barba, era stato portato in Canton Ticino, a Lugano nella fattispecie, e consegnato a quel trafficante che pare agisse per altri. La mafia altro non aggiunse. Quel tizio, appena vide il dipinto, reagì nel seguente modo (il racconto è del mafioso collaboratore di giustizia incaricato di svolgere la trattativa): «Guardava il Caravaggio, mi ha chiesto il permesso se poteva restare un po’ di più a guardarlo, gli sono spuntate le lacrime».

Si disse nel tempo – la mafia cercò di propagare queste voci – che la Natività fosse stata bruciata, che fosse stata distrutta e buttata in una discarica, seppellita sottoterra, mangiata dai ratti, tante se ne dissero, ma tante, ed erano manovre dei mafiosi per togliersi di dosso le indagini, «siccome ero stressato dalle situazioni… Avevano ammazzato i miei familiari… Con Falcone notte e giorno… Non si stancava mai Falcone… Si è presentata un’altra personalità, un colonnello, e gli ho detto “L’ho bruciato io personalmente”, gliel’ho detto per non essere più disturbato». Parole di Francesco Marino Mannoia, che fu alle dipendenze di Bontate, classe 1951, collaboratore di giustizia, vivente, detto «il chimico» per le capacità non comuni nel raffinare l’eroina. Morto il capo, celebrati i funerali del «principe», divenne un fedelissimo del suo assassino, Totò Riina.