Da mille anni, Montserrat custodisce un’intera grammatica del sacro: profili cesellati dal vento, cori secolari, architetture che rispondono alle preghiere

A Montserrat bisogna arrivarci volando nel guscio metallico dell’Aeri, la teleferica giallo limone che sfiora la montagna risalendo il gigantesco puzzle di rocce che emerge dalla nebbia del mattino. «Nodose dita di pietra alzate verso il cielo e scolpite dagli angeli» secondo il poeta catalano Jacint Verdaguer o, secondo i geologi, più prosaicamente frutto di movimenti tettonici, erosione e cambi climatici.

Da molti secoli il «monte seghettato» protegge il monastero di Montserrat, una terrazza dello spirito sospesa a 720 metri di altezza sulla valle scavata dal rio Llobregat a una cinquantina di chilometri da Barcellona. Nel 2025 si celebrano i mille anni della sua fondazione ufficiale ma per i catalani è molto più di un luogo di pellegrinaggio, è la Montagna Sacra, uno dei più potenti simboli della loro identità. «Siamo come il Monte Kailash in Tibet o i monasteri ortodossi del Monte Athos in Grecia, proibiti alle donne. L’unica differenza è che qui qualche donna c’è» ironizzano i monaci benedettini.

Ogni anno lo raggiungono oltre due milioni e mezzo di visitatori, per pregare, ammirare la chiesa e il museo dove è esposto uno dei tre quadri di Caravaggio conservati in Spagna, ma molto più spesso salgono quassù per ascoltare il coro dell’Escolania, una schola cantorum tra le più antiche d’Europa secondo un documento del 1307. Ogni giorno dell’anno, alle 13 in punto, annunciati da uno scampanio che fa vibrare la montagna, gli oltre cinquanta ragazzi di uno dei cori gregoriani più famosi al mondo intonano un Salve Regina impregnato di incensi e misticismi, seguito invariabilmente da «Rosa d’aprile, dei Catalani sarai per sempre la principessa» dell’inno ufficioso della Catalogna, El Virolai, scritto da Jacint Verdaguer, che era anche sacerdote.

La Moreneta

Poi i visitatori si mettono pazientemente in coda per sfiorare la mano della Mare de Déu de Montserrat, un’arcaica statua lignea alta meno di un metro che ritrae una madonna romanica di struggente bellezza. Per tutti è la Moreneta, la «Vergine Nera» che nel 1881 Papa Leone XIII proclamò Patrona della Catalogna, un soprannome dovuto al suo volto scuro, nessuno sa se per il colore del legno o per il fumo di secoli di candele.

La Madre, i monaci, i bambini, la montagna, sono le granitiche icone del monastero simbolo di una Catalogna mitizzata e testimoniata da decine di lampade votive offerte da città, villaggi, aziende, associazioni, persino dai giocatori del Barça che ringraziano la Moreneta per qualche pallone miracoloso.

Quanto basta perché durante il franchismo il monastero si trasformasse in un baluardo culturale di resistenza alla dittatura. «I catalani sono da sempre molto legati al santuario ma oltre il quaranta per cento dei visitatori arriva dall’estero. Turisti o pellegrini? Alcuni arrivano con organizzazioni e parrocchie, altri sono sicuramente turisti. Ma non si sa mai come escono…» sorride padre Ignasi Maria Fossas, abate presidente della Congregazione Sublacense-Cassinese e autore di numerosi libri su spiritualità e monachesimo, per molti anni priore di un monastero che fa risalire la sua storia all’anno di grazia 880.

L’origine di tutto

Secondo la tradizione un gruppo di giovanissimi pastori avrebbe visto una luce che scendeva dal cielo sulla montagna accompagnata da un coro angelico. I ragazzi corsero a casa a raccontare quello a cui avevano assistito e i loro genitori, all’inizio piuttosto scettici, dopo avere vissuto più volte la stessa esperienza riconobbero che si trattava di un segno divino. Quando in una vicina grotta scoprirono una statua della Madonna, il vescovo decise di trasferirla nella cittadina di Manresa ma la scultura diventò improvvisamente pesantissima, segno inequivocabile che non volesse farsi spostare, e fu così che nessuno osò più farlo.

Se la data di origine del monastero di Santa Maria di Montserrat è incerta, la fondazione ufficiale risale al 1025, sul luogo di un antico eremo a sua volta costruito su un tempio romano dedicato a Venere. Dopo secoli di splendore, la grande abbazia venne saccheggiata e incendiata due volte dalle truppe napoleoniche, e il colpo di grazia sembrò arrivare nel 1833 con un’asta pubblica dei terreni ecclesiastici non coltivati. Con un ennesimo colpo di scena i monaci però tornarono sulla montagna nel 1844 iniziando la ricostruzione della nuova Montserrat in un improbabile stile neobizantino, grazie all’aiuto finanziario della rampante borghesia catalana e all’intervento di molti artisti, tra cui un giovane Antonio Gaudì, celebre architetto della Sagrada Familia a Barcellona.

Codici miniati e cori angelici

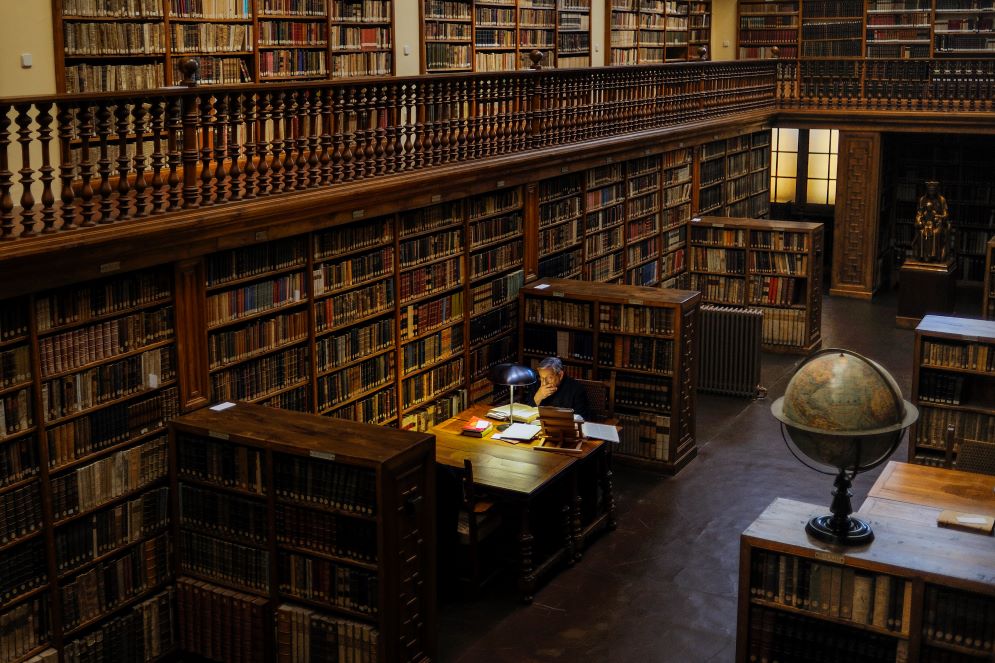

Oggi la gloria dell’antica basilica è perpetuata da una biblioteca con oltre trecentomila volumi, erede di uno scriptorium medioevale famoso per i suoi codici miniati, da una casa editrice e dalle oltre cento produzioni della casa discografica dell’Escolania. Nel frattempo i circa ottanta monaci, spesso chiamati a insegnare teologia in qualche università, continuano una vita scandita da preghiere e meditazione, ritrovandosi ogni giorno nel refettorio in un silenzio rotto solo dalla lettura, rigorosamente in catalano, di brani della Bibbia e del Vangelo. «A Montserrat non abbiamo il problema della crisi delle vocazioni, però a differenza del passato sono soprattutto vocazioni adulte, frutto di percorsi di vita più complessi» raccontano i monaci.

«Ogni monastero vive la tensione tra la solitudine e l’essere parte di una comunità, e questo è particolarmente vero in un luogo fortemente radicato nella realtà locale come il nostro dove il pellegrinaggio ha una dimensione festiva più che penitenziale. Ogni fine settimana ci trasformiamo in una sorta di piazza del mercato, un’agorà dove i pellegrini condividono con noi desideri, progetti, frustrazioni, paure». Montserrat è uno spazio-tempo remoto ma contemporaneamente inserito nelle contraddizioni del presente e soprattutto scandito dalla musica, perché per i benedettini da sempre pregare significa cantare, come testimonia l’esistenza stessa dell’Escolania, dove gli aspiranti non mancano mai.

Cinque anni di corsi per ragazzi tra i nove e i quattordici anni, prima che cambino la voce, che vivono prevalentemente in internato e la musica più che studiarla la assorbono in una scuola d’eccellenza da cui provengono direttori d’orchestra spagnoli come Pablo Casals, che dedicò tutta la sua musica sacra proprio a Montserrat. Le rette vengono pagate per il 20% dai genitori, al resto contribuiscono parte degli introiti dell’abbazia, i diritti musicali e un aiuto del Governo catalano, nessuno viene escluso per ragioni economiche.

Dal Graal al portale extraterrestre

L’ultimo gioiello musicale del monastero sono le 4242 canne del nuovo organo che ricordano le canne di pietra della montagna, nata cinque milioni di anni or sono come fondale marino. Una macchina musicale naturale alimentata dai venti, abitata da miriadi di uccelli e scolpita da milioni di anni di erosione che hanno inventato paesaggi fiabeschi. Sarebbero stati loro, durante un soggiorno di Richard Wagner a ispirargli l’idea di ambientare il suo Parsifal in un Montsalvat immaginario nel nord della Spagna, una calamita irresistibile per Heinrich Himmler (comandante in capo delle SS) che nel 1940 visitò il monastero in cerca del Graal.

Del santo calice non si sono mai trovate tracce, ma forse il vero tesoro è questo piccolo massiccio, dichiarato Parco Naturale nel 1989, che culmina nei 1236 metri del Pic de San Jeroni dove i pellegrini spesso incrociano devoti di un’altra fede, graniticamente convinti che il Col de Bruc sia un astroporto frequentato da extraterrestri. Più scientifico è invece il divieto, fino a qualche decina di anni fa, di sorvolo aereo del massiccio per il magnetismo delle rocce che faceva impazzire gli strumenti di bordo. Tutto carburante per il motore mistico di Montserrat, la montagna sacra di un popolo che vuole essere nazione.