Torna la lode del riassunto curata da Umberto Eco più di quaranta anni fa, con esempi d’autore

Della benemerita casa editrice Henry Beyle di Milano, della sensibilità del suo patron, l’eroico Vincenzo Campo, e della sua socia, l’attentissima Francesca Romana Boncompagni, si è detto e detto, e ancora diremo. Contenuti legati a libri e lettura; vestiti grafici e materiali sopraffini; colophon come elenchi di magia artigianale, con caratteri e corpi, carta, cuciture, sovraccoperte; e poi cura della coerenza delle collane; prezzi tutto sommato sopportabili; difficoltà per il lettore della profanazione dell’intonso; taglio dello stesso come confortante prova dell’avvenuta lettura. Tutto il bene del mondo librario.

Ora, in questo bel contesto ritroviamo a più di quaranta anni dalla prima uscita sull’«Espresso», un saggio di Umberto Eco dedicato al riassunto, con esempi di estreme asciugature di grandi opere classiche in pochi paragrafi, due o tre al massimo. I classici sono Dante, Ariosto, Defoe, Goethe, Stendhal (che è lui, Henry Beyle), Manzoni, Dickens, Flaubert, Hugo, Dostoevskij, Proust, Joyce. I traduttori lo stesso Eco, poi Giovanni Mariotti, Malerba, Calvino, Ruggero Guarini, Attilio Bertolucci, Piero Chiara, Giovanni Giudici, Arbasino, Cesare Garboli, Moravia, Raboni. Nel testo introduttivo, il curatore ci dice dell’utilità del riassunto per chi lo legge e per chi lo redige, e che è soprattutto per quest’ultimo che la particolare tecnica diventa una virtù; sapere che cosa tenere e che cosa lasciare non è abilità di tutti, e si acquisisce con l’esercizio continuo.

Dunque, se il compito è facile per Arbasino, «la Biblioteca ha colpito ancora. Dopo Don Chisciotte sul campo dell’avventura cavalleresca, la nuova vittima della iperlettura sconsiderata si chiama Emma Bovary, nella sfera dell’evasione romantica e velleitaria dalle miserie senza splendori del quotidiano trantran», l’impresa è tutta in salita per l’esercizio di Umberto Eco sull’Ulisse di Joyce: «i fatti del romanzo non contano per quel che sono, ma in quanto appaiono e si concatenano nel monologo mentale dei protagonisti». Il riassunto è un «atto critico» di selezione, che ci dice molto sull’opera e moltissimo sull’autore (del riassunto). Spesso il risultato sorprende appunto perché si è tentati di trovare nel testo proprio quest’ultimo e relativamente di frequente emerge decisa l’ironia. Giovanni Mariotti conclude il testo dantesco come in una guida turistica: «la Trinità merita una deviazione»; il Robinson di Calvino «fa tutto da sé: reinventa l’agricoltura; fa il vasaio; si veste di pellicce». Nel David Copperfied ridotto di Giovanni Giudici, «Dora è un po’ fatua e Dickens la fa provvidamente morire per sostituirla con l’altra, moglie-angelo».

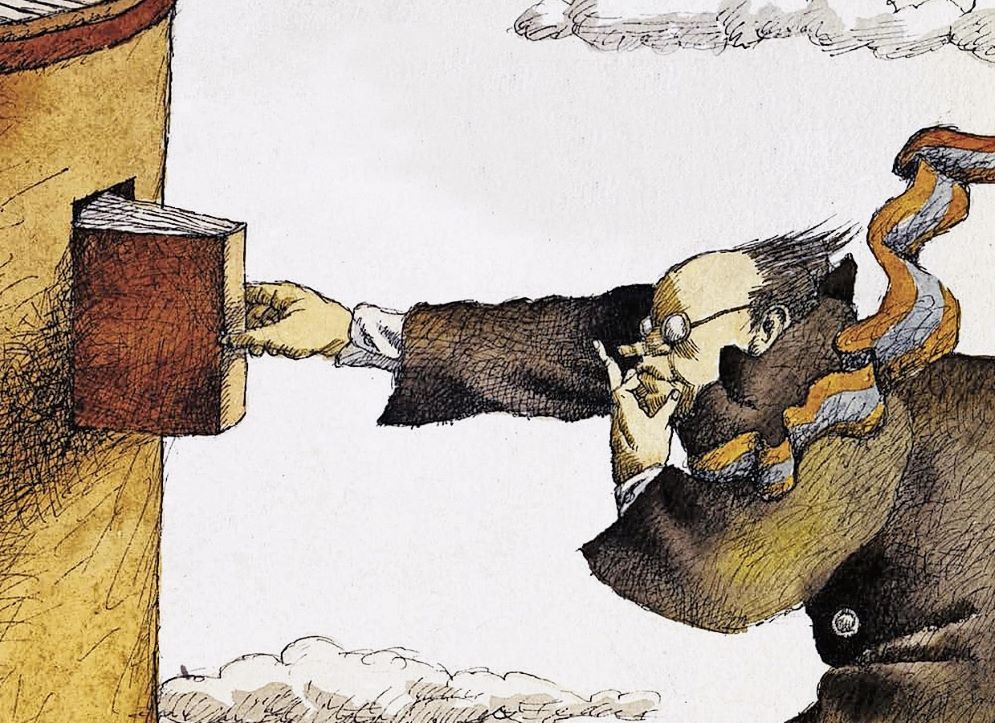

Ancora, il catalogo delle edizioni Henry Beyle è ormai maturo e permette incursioni e itinerari trasversali ora facilmente individuabili; tra questi la collaborazione con Tullio Pericoli, di tutti i disegnatori d’Italia forse quello più avvicinabile al tema del libro e dei suoi simboli. Qui ce ne sono sei, tutti evocativi di milieux librari fortemente estetizzanti ed evocativi; come se si potesse parlare del disegno come riassunto del mondo. Anche qui, quello delle scelte editoriali è un ambiente retto da virtù, dove – come si dice – tout se tient. Insomma, novanta pagine di meraviglia libraria.