Tesoro nascosto: Victor Hugo, John Brown e la battaglia per l’abolizione della pena di morte tra disegni, romanzi e appelli pubblici

Siamo in Place des Vosges, probabilmente la più bella piazza di Parigi. Trentasei edifici simmetrici sui quattro lati, in pietra e mattoni, con abbaini e portici. Al centro, file di alberi e panchine. In un silenzio d’oro. Almeno fino a qualche decennio fa, quando sono arrivati in massa i turisti «mordi e fuggi» che scendono a frotte dai pullman.

Qui si possono fare tre cose. Leggere il giornale seduti in panchina sotto gli alberi fra i bimbi che giocano con la sabbia e le mamme con i passeggini che ciacolano fra loro; pranzare a L’Ambroise, una delle eccellenze culinarie che fino a qualche anno fa aveva come chef Bernard Pacaud, il meno mediatico dei cuochi e, infine, visitare la Maison de Victor Hugo.

Qui lo scrittore ha vissuto dal 1832 al 1848 al secondo piano dell’Hôtel de Rohan-Guéménée. Hugo aveva trent’anni ed era sposato con Adèle Foucher dalla quale ha avuto quattro figli. La sua notorietà era già grande: aveva già scritto Notre-Dame de Paris (1831) e L’ultimo giorno di un condannato a morte (Le dernier Jour d’un condamné, 1829). Certo, non era ancora il monumento letterario che oggi conosciamo, ma già allora il suo nome rimbalzava tra i salotti e le redazioni. Nel 1841 è diventato membro de l’Académie française e dal 1833 ha iniziato la sua relazione con Juliette Drouet che lo seguirà anche in esilio e la cui relazione durerà cinquant’anni.

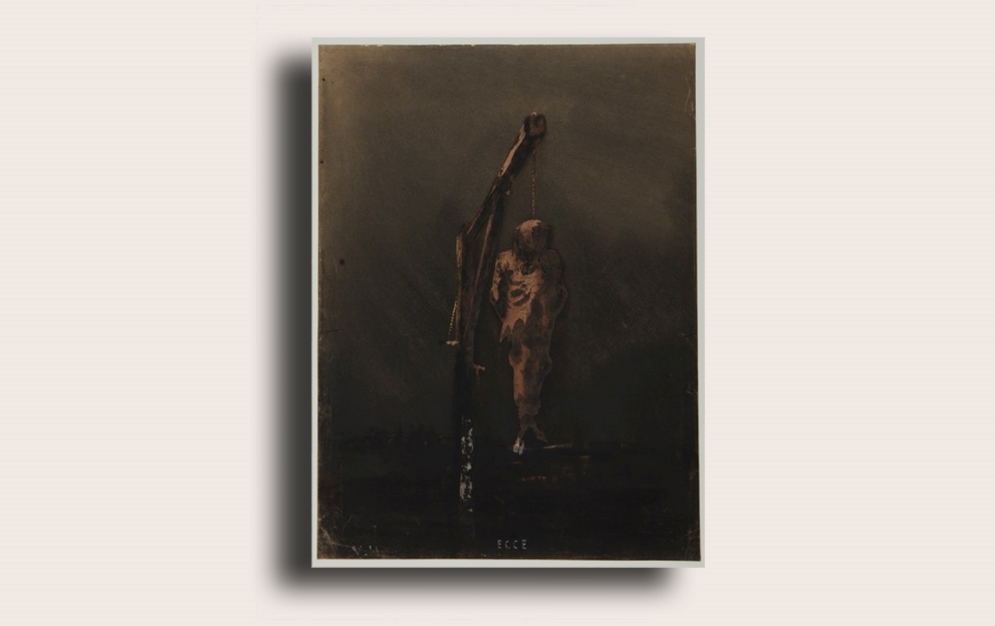

Nell’appartamento di 280 metri quadrati sono presenti mobili, oggetti, dipinti, disegni, manoscritti provenienti delle varie case abitate prima, durante e dopo l’esilio. Nella sua vita Hugo realizza circa 3500 disegni dei quali 700 sono conservati alla Maison de Victor Hugo. Due di questi ritraggono un impiccato al patibolo (spesso indicati come Ecce ed Ecce Lex), opere potentemente simboliche e politicamente cariche, che Hugo teneva addirittura appese nella sua stanza e nel suo studio.

La battaglia di Hugo contro la pena di morte dura tutta la vita. Inizia con Bug-Jargal (La rivolta dei negri a San Domingo) per seguire con Han d’Islande del 1823 e con un libro interamente dedicato alla pena di morte, ovvero il già citato Ultimo giorno di un condannato a morte. Ma il tema è ripreso molte volte in tutti i suoi libri. Come quello dell’impiccato che ritroviamo ne L’uomo che ride (L’Homme qui rit) del 1869. Ne riparleremo.

Per ora soffermiamoci sul caso di John Charles Tapner, un impiegato dei Royal Engineers a Fort George che vive a St Martin’s. A Guernesey, un’isola di 40mila persone, il 18 ottobre 1854 viene assassinata Elizabeth Saujon e la sua casa data alle fiamme.

Viene subito accusato Tapner attraverso una serie di prove indiziarie e di strani testimoni. Durante il processo si scopre che Tapner ha un’amante, che vive proprio in casa di Elizabeth, un dettaglio che trasformò un processo già fragile in una tragedia annunciata, con il peso del moralismo a schiacciare ogni possibilità di grazia.

Hugo, che in quel periodo vive in esilio proprio nell’isola di Guernesey, prende a cuore la sorte del condannato e chiede che non venga giustiziato in un accalorato appello alla clemenza. Scrive agli abitanti di Guernesey: «…per me questo assassino non è più un assassino, questo piromane non è più un piromane, questo ladro non è più un ladro; è un essere tremante che sta per morire. La sfortuna lo fa, fratello mio. Lo difendo».

Tapner alla fine viene impiccato il 10 febbraio 1854.

In quest’occasione realizza quattro disegni di un uomo impiccato dei quali, come detto, due sono conservati al Museo. In un clima plumbeo, l’impiccato diventa maschera tragica di un dramma terrificante e solitario.

Di altra statura è John Brown il controverso liberatore di schiavi: con lui l’immagine dell’impiccato smette di essere solo un simbolo di colpa o pena, diventando quella del martire politico e spirituale. Nasce nel 1800 nel Connecticut da una famiglia povera ma ricca di venti figli. Fa diversi lavori. Nel 1855 guida nel Kansas la spedizione di Pottawatomie durante la quale assieme ai suoi compagni uccide cinque sostenitori della schiavitù. Il 16 ottobre 1859 assieme a 21 uomini assalta l’armeria di Harper’s Ferry per procurarsi dei fucili. L’armeria viene assediata dalle truppe federali e la «banda» decimata. Brown è fra i pochi superstiti. Il suo processo inizia il 20 ottobre 1859. Accusato di cospirazione con gli schiavi a scopo insurrezionale, tradimento contro lo Stato e assassinio viene condannato a morte il 2 dicembre.

Proprio quel giorno Henry David Thoreau davanti ai suoi concittadini a Concorde dice: «Non c’è più il vecchio Brown, c’è un angelo di luce».

Sempre il 2 dicembre Hugo scrive una petizione ai giornali di tutto il mondo nella quale perora la causa della misericordia. Scrive: «Il carnefice di Brown… non sarebbe né il procuratore, né il giudice, né il governatore, né il piccolo Stato della Virginia. Sarebbe, e fa rabbrividire solo pensarlo e dirlo, la grande Repubblica americana tutta intera… Sì, che l’America lo sappia e ci pensi: c’è qualcosa di più spaventoso di Caino che uccide Abele, è Washington che uccide Spartaco».

E a noi torna in mente una citazione da L’ultimo giorno di un condannato a morte: «“Noleggiavano tavoli, sedie, impalcature, carrette. Tutto rigurgitava di spettatori. Dei venditori di sangue umano gridavano a squarciagola. “Chi vuole dei posti?”. La rabbia contro la folla m’è salita dentro. Avrei voluto gridare: “Chi vuole il mio?”»

L’8 dicembre Hugo scopre che l’esecuzione è già avvenuta. Sull’onda dell’emozione disegna un impiccato su modello di quelli del 1854. Lo intitola Crux Nova. L’incisore e cognato Paul Chenay gli chiede di poterne eseguire una stampa. Il 19 aprile, Hugo riceve la bozza. «Siete un mago, gli dice, fate tutto quello che volete». Ma sotto la stampa viene scritto «PRO CHRISTO – SICUT CHRISTUS», 2 dicembre 1859. Sfortunatamente il 2 dicembre è la data del colpo di Stato di Napoleone III che ha provocato l’esilio di Hugo. Il ministro dell’interno manda una squadra di polizia alla stamperia Drouart e tutte le copie vengono distrutte, tranne una.

Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! His soul is marching on!

Ne L’uomo che ride del 1869 Hugo dedica nove pagine alla descrizione dell’incontro fra il fanciullo e l’impiccato. Il vento, le catene, il catrame, i corvi in una battaglia fra la morte e la notte. Per raccontare di quella «cosa che era stato un uomo e che era ciò che non è più».