Poesia: Paolo Di Stefano tesse la trama fragile del tempo nella sua nuova raccolta di versi intitolata Negli anni

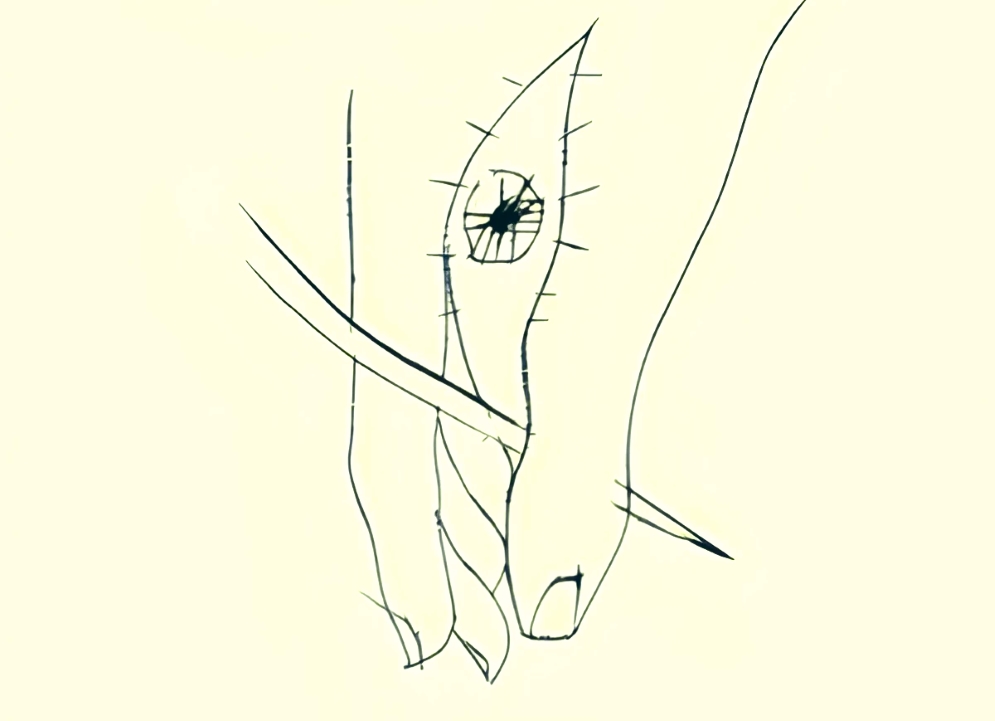

Dopo molti anni di intenso e rilevante lavoro narrativo, Paolo Di Stefano (ndr. nostro stimato rubrichista) torna a pubblicare una raccolta di versi per Manni dal titolo Negli anni; tra le varie sezioni, fanno capolino sedici disegni di Tullio Pericoli che quasi rappresentano delle quinte d’ingresso essenziali alle storie stesse del libro.

Ricordiamo che l’autore esordì in poesia nel 1990 con un editore importante, Scheiwiller; il titolo di quella raccolta, Minuti contati, aveva la prefazione di un grandissimo del secondo Novecento, lo scrittore e poeta svizzero Giorgio Orelli. Ho voluto ricordare questo primo lavoro, per due motivi: il primo è meramente formale, cioè a dire che talune di quelle poesie, talvolta rivedute, sono poi confluite nelle prime sezioni di quest’ultimo libro che contiene naturalmente molti altri scritti che hanno trovato nel tempo ospitalità in riviste e sedi varie.

Il secondo, meno formale, riguarda il pensiero poetico-esistenziale tout court, che apre un ambito di riflessione davvero importante: si potrebbe cioè dire che quei «minuti contati» hanno pian piano costruito «gli anni» di questa raccolta.

Già, gli anni, che scivolando in avanti o ritornando all’indietro, nelle pagine, sono poi la confluenza di ogni attimo, che però sempre sfuggirà. Ma quasi a soccorrerci su questa ontologica inafferrabilità, ecco spalancarsi la scrittura dell’autore, che sembra invece afferrare qualcosa e riportarcela per frammenti visivi ma anche uditivi. Egli difatti annota attraverso la registrazione poetico-linguistica, la «lallazione» dei propri figli: «Conosci tolòlo / pontòla conosci / cunilio filino / non conosci bevilacqua […]». La prima forma di comunicazione articolata, che vorrei far coincidere in qualche modo con la glossolalia, il dono dei doni trasversalmente riconosciuto da tante culture. Quello di parlare lingue, talvolta sconosciute allo stesso parlante.

Ecco allora Simone e Luca, ma anche in seguito la figlia ultima, Maria, pronunciare sillabe che, addossate le une alle altre, alimentano visioni frastagliate, quasi allucinate, picchi di abissi a volte di luce. Si risale leggendole, quasi ascoltandole, forse a un momento di prima della nascita; ci si sente ubiqui e al tempo precipui a ogni cosa: «[…] Cupù fa-pùm canebàu / puino puciaccio cacà / butti i peppi di papà / butto buio con potòi / la pipita senza dèi / (mare intanto dove sei?)». Ecco, Di Stefano, dando spazio a questo momento aurorale, ci apre e si apre a una riflessione più vasta sulla parola detta qui e ora, capace di risonare col tempo più vasto dello spirito.

Dice ancora l’autore in nota: «Poesie queste già comparse in sedi occasionali». Ed esse non potevano che aver spazio migliore, proprio perché provengono da giornate occasionali, le più importanti forse per ognuno di noi. Dall’occasione spunta l’inaspettato che alimenta e costruisce mondi: «Quando sarò piccola / devo mettere il mare nel secchiello / così non si agita più […]».

Le occasioni animano, pure nel libro, lo stupore amoroso con Daniela che sembra fluire e rifluire in una altalena continua di rimandi, sempre ancorati però a luoghi concreti, come quelli di una Roma contornata da una simbologia floreale, quasi sensoriale: «Sia pure, come dici, glicine floribonda / lilla che inonda le tiepide alture / da Santa Sabina al parco Savello, / sia pure come dici il giardino d’aranci / le siepi d’ogni tormento […» o di una Puglia eterea tanto abbagliante quanto allucinata tra sole e mare. La glossolalia di cui dicevo, poi avanzerà nelle bocche cresciute di Luca e Simone e il poeta come un amanuense non smetterà mai di annotarla; si manifesterà nella progressione simbolica, negli arditi accostamenti visivi, tutti da interpretare. E avanzando in loro la glossolalia, ecco venire pure a passi felpati, la fine dell’infanzia, e di tutto questo l’autore ne darà traccia con un verso amaro e struggente, legato al momento più fulgido e incredibile per il quale testimone possa testimoniare: «Passerà la coda calda di puzzola / ad asciugare le foglie cadenti / dal platano le tue lacrime grandi / i salici sul lago piangerti i tuoi / occhi lunghissimi / per i prodigi di Mago Merlino […]».

Potremmo pure dire che questo è un libro camminante, metamorfico; difatti gli spazi d’amore si trasformeranno in luoghi di lontananza e solitudine e quindi anche di lacerante rammemorazione. La città di Milano retrocedendo, assumerà nei versi, i contorni di una allucinata figurazione novecentesca e le sue case diverranno l’ultimo bastione di rifugio, ma al contempo giaciglio di possibile morte: «[…] Erano rimaste due magnolie soltanto, dalla parte del cortile. E quando non si urlava che andrà tutto bene, in quel paesaggio dipinto da Sironi, sentivamo elitre ronzare contro l’eternit dell’elettrauto […]».

Ma la progressività del libro, tiene anche infine dentro una circolarità. Nell’ultima sezione, il poeta apre il suo verso al tempo della morte ma anche a quello che immediatamente la precede e segue, che sembra farsi per chi rimane, spazioso e rarefatto assieme. In esso, il ritorno di tutti i momenti vissuti col morente si condensano in un complesso e articolato punto luce, una fiammella, che permane a illuminare quel corpo immobile. Ma questa morte, la morte della madre dell’autore, come circonfusa in vita di amor cortese: «[…] “Anch’io / l’ho conosciuta, era piccola piccola / era compunta e pudica, a volte gioiosa / era notte in Sicilia o mi sbaglio / era” dicevano, “madre assoluta / quella sera al Baglio dei gechi / che guardava sempre i suoi figli / come fosse donna antica innamorata” […]», non sembra solo morte; pare avere in sé – ecco perché parlo di libro circolare, nel suo procedere a strappi nella pagina – i semi di quelle vite con cui i versi sono iniziati.

La morte, seppur fine di ogni parola, lascia spazio a nuove vite, nuove glossolalie, che si nutriranno nel loro scaturire immaginifico-evocativo, di ogni remota anima, di ogni suo iniziale vocalizzo. Non è questo forse il vero e sotterraneo dialogo tra i vivi e i morti?, e lì Paolo Di Stefano, occasionale testimone, ad annotare poeticamente, annotarci, questo miracolo.