Nelle portentose edizioni Henry Beyle di Milano, il pensiero di Georges Simenon sul romanzo e sulla scrittura del «peso della vita»

I libri della casa editrice Henry Beyle di Milano non si leggono subito. Bisogna prima capire come aprirli senza profanarne i miracoli della fabbricazione. Capita di esitare di fronte alle pagine intonse e di cercare di leggere scostandole via via, guardandole in prospettiva laterale per accedere per quel sentiero al testo vero e proprio.

Prendiamo questo Il romanziere di Georges Simenon; è uscito contemporaneamente in due vestiti diversi: uno è stampato in 500 copie su carta Kingdom Laid Cordenons, con la sovraccopertina in carte Bugra Hahnemühle, Mi-Teintes Canson, Wibalin Stria, Zerkall-Bütten, Tela – Giappone. L’altro, più pregiato, tirato in 100 copie, con la sovraccopertina in carta Bugra Hahnemühle. Quale amante del libro tipografico se la sentirebbe di maneggiare tutto questo Bugra Hahnemühle come un normale volumetto?

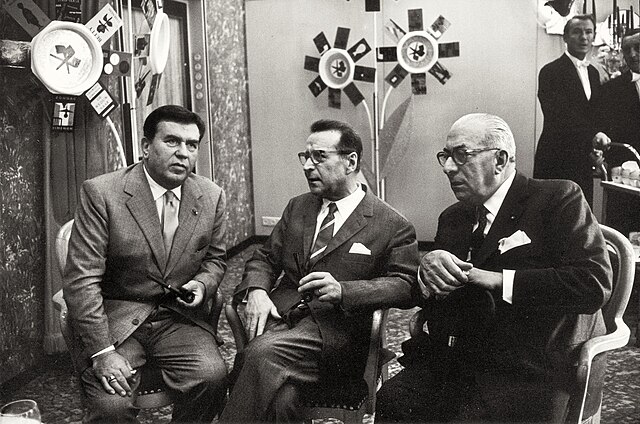

Ora, se per vostra fortuna riuscite a dare seguito alla tentazione di penetrare tutto questo sfarzo di grafica, carta e materiali e accedete al testo, troverete una conferenza che Simenon tenne a New York nel novembre del 1945 dedicandola alla sua attività di scrittura. Un exposé che si apre con la dichiarazione di una sorta di blocco del conferenziere, della difficoltà (non dell’incapacità, le pagine successive lo dimostreranno) di spiegare come funziona la fabbrica del romanzo, differenziandosi da altri artigiani, come un muratore che costruisce il suo muro senza tante storie e senza interrogarsi sulla sua arte. E scegliendo di parlare della fucina di un tipo particolare di romanzo, il suo. O meglio del faticoso apprendistato del mestiere di romanziere, con tanto di tappe e conquiste successive. Del pudore iniziale per una scelta della quale era forse meglio non parlare troppo in giro, dell’opzione esitante tra il giornalismo e la letteratura, dell’ambientazione della scrittura (di sicuro Parigi, meglio se a Montmartre), della ricerca del modo più semplice e meno obliquo di raccontare una storia, della nota propensione a sfornare pagine e volumi con cadenza industriale: «lavorando otto ore posso sfornare ottanta pagine al giorno. Significa tre giorni per un romanzo d’avventure da duecentocinquanta pagine a millecinquecento franchi, sei giorni per un romanzo d’amore da cinquecento pagine a tremila franchi».

L’approdo di tutta questa sofferta produzione simenoniana è quello che tutti conosciamo: il superamento del genere e la conquista della qualifica di romanziere tout court, che guadagna al nostro autore la capacità di parlare senza esitazioni del «peso della vita» senza smettere gli strumenti nel frattempo acquisiti: conoscere l’età dei suoi protagonisti, il loro numero di telefono, procurarsi le piante della città dove è ambientata la vicenda, pulire la macchina per scrivere fin negli ingranaggi più minuti, prima di mettersi a lavorare.

Il libro sui libri e sul modo di produrli, su vizi e ossessioni che accompagnano questo mondo, è l’approdo continuo e regolare della casa benemerita che ha pubblicato questa opera. Resta il sale di quell’esitazione iniziale, quella pratica che si vorrebbe affrontare con i guanti, quella momentanea infrazione peccaminosa e temeraria. Rituale previsto per i fortunati acquirenti di Henry Beyle ma anche piccolo cruccio del lettore, in sospensione, in fatale indecisione, tra piacere della lettura e culto del libro fatto bene. Un occhiu a Cristu e l’autru a San Giuvanni Battista.