Una delle più complete retrospettive europee dedicata a Vija Celmins, l’artista dei «cieli stellati»

«Il mio lavoro non è l’espressione di qualcosa esterno a se stesso»: sono parole della pittrice americana Vija Celmins, nata a Riga nel 1938, fuggita con la sua famiglia durante la Seconda guerra mondiale in Germania e da lì, nel 1948 emigrata negli Stati Uniti. Cresciuta a Indianapolis, Celmins ha studiato arte a Los Angeles e oggi vive e lavora a Long Island, dove gli artisti-registi Bêka e Lemoine hanno girato il ritratto video in cui la pittrice tenta di sottrarsi alle domande, delegando ironicamente a volte il suo gatto. Una reticenza che non è una forma di snobismo, perché – come scrive – il suo lavoro è accessibile «only by inspection. Of object. Perception + thought + whatever relation that has to feeling».

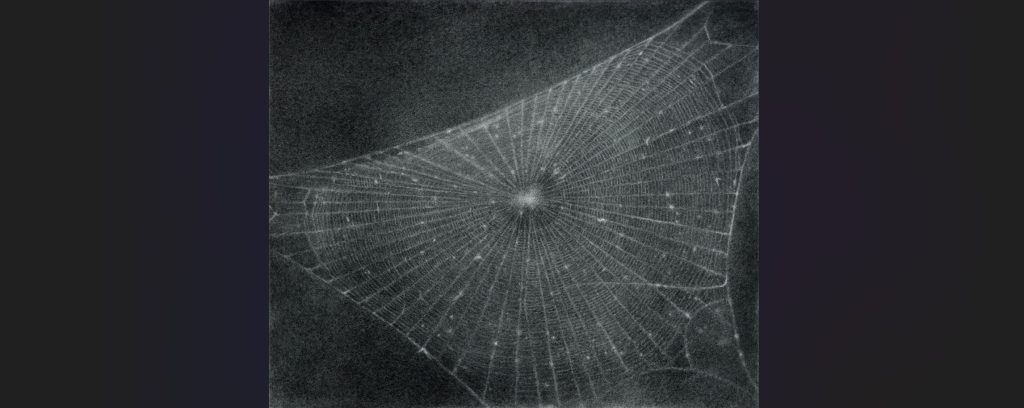

Percezione, pensiero, sentimento: le parole sembrano strumenti inadeguati a spiegare un’arte che si situa ai confini dell’estetica e della filosofia; osservando i suoi lavori ci si addentra nei sottili misteri della percezione dello spazio pittorico, ma anche degli enigmi dell’infinito e del tempo. Per la retrospettiva basilese si segue una classica impostazione cronologica per presentare la selezione di novanta lavori (tra dipinti, disegni e sculture) che coprono sessant’anni di carriera, dai primi lavori degli anni sessanta fino ai dipinti più recenti; occasione unica, se si pensa che Celmins ha realizzato soltanto 220 opere in tutta la sua vita; lei stessa si è paragonata a un ragno che tesse lentamente la sua tela (e proprio alle tele di ragno ha dedicato una serie di disegni). In questo caso però le prime sale appaiono propedeutiche alla comprensione delle sale successive, dove sono esposte le famose serie dei cieli notturni, fino a quelle dedicate al tema che attualmente la sta appassionando di più, ovvero le nevicate (Snowfall 2022-2024).

Si ha infatti uno sguardo più consapevole dopo aver osservato attentamente le «nature morte» degli anni Sessanta, in cui Celmins ritrae oggetti della vita quotidiana, del suo atelier di Venice, in una luce e con una gamma cromatica di marroni e grigi, influenzata dalla scoperta della pittura di Giorgio Morandi durante un viaggio in Italia. E mentre Warhol in quegli anni presenta le sue sgargianti Campbell’s Soup Cans, Celmins resta nel suo atelier e isola dal flusso del tempo gli oggetti quotidiani, creando nature morte di piccolo formato slegate da ogni composizione, gesto, colore artificiale, liberate soprattutto dalla ingombrante presenza di un «io»: una lampada, un piatto, un radiatore che emana bagliori arancioni.

Bagliori di interni in interni domestici, che trovano una corrispondenza nei bagliori degli incendi che divampano all’esterno, nelle strade delle città americane in quegli anni segnati da contestazione e violenti scontri. Burning Man è l’unica immagine con una figura umana di Celmins, tratta dalla cronaca segna una svolta metodologica; da allora le fotografie diventano il punto di partenza delle sue opere, offrendole una sorta di liberazione emotiva che le permette di porre nuova distanza tra lei e la storia, personale e collettiva.

Nel 1968 una seconda svolta, con l’abbandono – temporaneo – della pittura per il disegno: con il segno delicato e preciso della matita l’artista riesce a far risuonare gli echi della violenza distruttrice della guerra – quella combattuta e quella minacciata; una cartolina da Bikini con il riconoscibile «fungo» atomico è riprodotta con accurata precisione.

Le esplorazioni spaziali ampliano gli orizzonti dell’umanità così come lo sguardo di Celmins che comincia a collezionare le immagini della superficie lunare, punto di partenza una lunga ricerca che fino a oggi l’ha portata a indagare la densa e misteriosa complessità della superficie nel tentativo di realizzare «l’immagine impossibile», quella che racchiude la vastità dell’infinito nella finitudine della tela.

D’ora in poi il suo sguardo si muove fra cieli e terra, fra la superficie cangiante dell’oceano osservato da Venice Beach e il suolo arido e brulicante «di cose» del deserto di Arizona e New Mexico. In queste immagini non c’è linea d’orizzonte; si perdono i riferimenti spaziali, si gioca tra distanza e vicinanza. Importa la forma che è anche tecnica, quella del disegno a matita da cui si sprigiona «la potenza della linea» che riesce a rendere la complessa trama del visibile: perché la capacità della linea è quella di «esporre e dimostrare il tangibile con maggiore acutezza dell’occhio medesimo di fronte all’oggetto reale» (John Berger, Ritratto di un pittore).

Negli anni Settanta Celmins lavora alle sculture: significativa la serie To fix the image in memory, costituita da undici pietre accostate a undici riproduzioni perfette che costituiscono una sfida lanciata all’osservatore, che cerca – invano – di scoprire delle minuscole differenze tra originali e copie. Più che per la riflessione sull’arte come mìmesi, si percepisce l’interesse dell’artista per l’esperienza visiva innescata da questi accostamenti, come accade anche nella serie delle vecchie lavagne di scuola, che con la loro superficie nera non sono così lontane dagli spazi notturni dei cieli stellati che fanno la loro apparizione a metà degli anni Ottanta.

Che si tratti dei dettagli di un frammento di un piatto di ceramica o di un vaso di porcellana, l’intenzione della sua pittura è quella di calarsi nell’apparente insondabilità della superficie, attirando l’attenzione su quella che la scrittrice Rachel Cusk definisce la «morale della superficie»: una morale che consiste nell’oggettività e nel tempo di cose che esistono indipendentemente dallo sguardo umano. In questa loro neutralità risiede la loro forza: sono testimoni imparziali del nostro essere.

Affondando il nostro sguardo in queste superfici, le scopriamo inesauribili e allo stesso tempo ci scopriamo sempre più consapevoli di una realtà fuori dal nostro controllo, sfuggente come quella dello spazio cosmico.

La serie dei suoi famosi Night Sky ci porta nel mezzo degli spazi incommensurabili generati dal caos primigenio, dove – sappiamo oggi – si muovono le forze della misteriosa materia oscura. Eppure Vija Celmins è in grado di riprodurre con metodica precisione, partendo dalle immagini fornite dal telescopio Hubble e grazie a una tecnica particolare, la danza silente dei punti luminosi di stelle e pianeti. Non c’è traccia di romanticismo in questi cieli notturni; emerge solo un acuto interesse per la materialità della superficie e per le sue caratteristiche di astrazione.

Eppure, dietro a un’apparente ripetitività, ognuna di queste visioni è in grado di rinnovare un sentimento di meraviglia, analoga a quella che si prova oggi di fronte alle prime immagini digitali elaborate dall’osservatorio astronomico Vera Rubin; una piccola porzione di spazio profondo scandagliata fino a rivelare per la prima volta milioni di colorate galassie, laddove si distinguevano indistinte scie luminose.