Le responsabilità elvetiche nella tratta degli esseri umani

«Sono contenta che la Svizzera non abbia mai partecipato a queste storie di schiavitù, né alla colonizzazione». È il 2017 quando, in Benin, l’allora presidente della Confederazione, Doris Leuthard, pronuncia queste parole. Sette anni dopo, la sua voce – registrata allora – riecheggia nelle mie orecchie mentre ascolto l’introduzione del podcast Nos esclaves, una serie in otto episodi prodotta dalla Radio Télévision Suisse. La sorprendente inchiesta del giornalista Cyril Dépraz, durata quasi due anni, mette in luce una realtà ben diversa.

Pur non avendo mai posseduto colonie né gestito flotte per il traffico di schiavi, alcuni imprenditori e finanziatori svizzeri parteciparono attivamente alla tratta degli schiavi atlantica tra il XVI e il XIX secolo. Centinaia di imprese e privati svizzeri furono coinvolti nel commercio e nella deportazione di almeno 170 mila persone. Ingenti ricchezze sono state accumulate da cittadini elvetici tramite attività commerciali basate sulla schiavitù e sul colonialismo.

In Nos esclaves si analizza il contributo «indiretto» alla tratta degli esseri umani da parte di imprese e privati svizzeri

Non solo: mercenari svizzeri servirono nei principali eserciti europei, che portarono avanti campagne di conquista e di mantenimento dell’ordine nelle colonie. In Nord e Sud America, e in misura limitata anche in Asia e Africa, emigrati svizzeri furono invitati a coltivare terre sottratte con la violenza alle popolazioni locali, dando avvio a uno sfruttamento intensivo del territorio e delle risorse naturali, con conseguenze ecologiche ed economiche visibili ancora oggi. Molti svizzeri lavorarono per potenze coloniali, e migliaia di cittadini confederati furono coinvolti in questo commercio, spesso con il tacito consenso delle autorità federali.

Un esempio citato nel podcast è un documento del 1864 – epoca in cui la maggior parte delle nazioni europee aveva già abolito la schiavitù – che dimostra come il Consiglio federale fosse consapevole dell’esistenza di colonie con schiavi in Brasile: le autorità sapevano che cittadini svizzeri possedevano persone ridotte in schiavitù a Cuba e nel Nord America, e la pratica era considerata «un atto che non implica alcun crimine» quindi socialmente accettabile e persino vantaggioso per gli svizzeri residenti oltremare.

Il podcast si avvale anche delle ricerche di Thomas David, professore di storia contemporanea internazionale all’Università di Losanna, che ha studiato la vicenda e pubblicato il libro La Suisse et l’esclavage des noirs, edito da Antipodes di Losanna che, con uno strutturato lavoro di indagine, ha cercato di portare alla luce un tema fino a questo momento piuttosto dimenticato.

Nelle otto puntate, già disponibili sulle principali piattaforme di streaming, vengono raccontati episodi emblematici emersi da queste ricerche. L’autore del podcast ci porta in giro per la Svizzera a visitare luoghi simbolo di questa storia. Come nella piazza principale di Neuchâtel, sotto la statua di David de Pury, commerciante e probabilmente il principale benefattore della città, che finanziò ospedali, scuole e persino la costruzione del palazzo municipale. Denaro guadagnato anche con la tratta degli schiavi, il che solleva naturalmente una serie di questioni etiche che si riverberano su tutta la società. Oppure a Yverdon, dove per anni visse Pauline Buisson, una delle due donne costrette alla schiavitù e portate in Svizzera dalle colonie haitiane alla fine del XVIII secolo dal militare di carriera David-Philippe de Treytorrens. Si citano gli investimenti di denaro pubblico delle città di Zurigo e Berna nella «South Sea Company», una società britannica attiva nella tratta degli schiavi nelle colonie spagnole in America.

Nel podcast si racconta anche dei produttori di Gruyère che, vantando la lunga conservabilità del proprio prodotto, rifornivano le navi impegnate nel commercio atlantico delle persone schiavizzate, e delle università elvetiche che contribuirono alla diffusione delle teorie razziste, legittimando a livello internazionale sul piano scientifico, il colonialismo.

L’ascolto del podcast continua anche sul treno, mentre viaggio verso Zurigo per visitare la mostra La Svizzera coloniale in esposizione al Museo nazionale fino al prossimo 19 gennaio. Esposizione che offre una panoramica della storia coloniale del nostro Paese e invita a riflettere sull’influenza che il colonialismo ha avuto sul nostro modo di pensare.

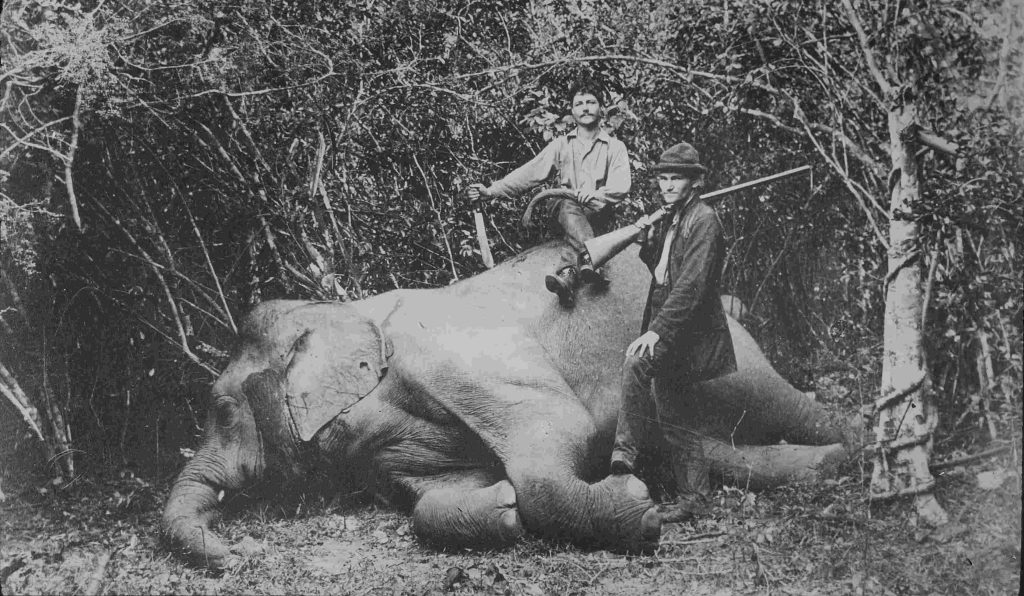

Molti e impressionanti gli oggetti e i documenti in mostra: alcuni di essi sono citati e raccontati anche nel documentario audio. Il simbolo dell’esposizione è un casco coloniale, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, indossato anche dagli svizzeri durante i loro soggiorni nel Paese, usato per proteggersi dal sole ma anche e soprattutto come simbolo di potere e oppressione.

La mostra affronta direttamente temi controversi, per esempio l’opportunità di sostituire o rimuovere i nomi di strade e monumenti dedicati a figure coinvolte nel colonialismo, interrogandosi se tale intervento rappresenti una giusta misura o un tentativo di censurare la storia.

Non è peraltro l’unica iniziativa che testimonia l’attualità di questo tema: anche il Dizionario Storico della Svizzera ha recentemente pubblicato online un approfondito dossier multilingue intitolato «Intrecci coloniali della Svizzera» che raccoglie voci legate al ruolo della Confederazione e di alcune importanti famiglie di industriali nella rete coloniale mondiale.

Affrontando la storia, il podcast non dimentica però il presente, interrogandosi per esempio sulla questione del linguaggio da utilizzare per affrontare queste tematiche. Ad esempio si chiede se, nella narrazione, sia accettabile l’uso del termine «négritude» e di tutti i suoi derivati. L’autore sceglie consapevolmente di utilizzare i termini originali contenuti nei documenti storici, nonostante siano carichi di violenza simbolica.

Affronta inoltre il dibattito sulla parola «schiavo», termine che riduce una persona alla sua condizione, mentre le forme «ridotto in schiavitù» o «persona schiavizzata» offrono una prospettiva più complessa sulla questione. Non vengono fatte scelte linguistiche radicali e i termini coesistono nel racconto. Consapevole di trovarsi in un periodo di transizione, l’autore sceglie di usare le parole che in passato hanno descritto questa condizione, accostandole a quelle del presente e, forse, del futuro.

Un audio reportage emozionante e istruttivo, che ci obbliga a confrontarci con la nostra eredità coloniale e che sarebbe bello ascoltare, con un’adeguata traduzione in italiano, anche sulle nostre frequenze.