Letteratura transmediale: l’editore Polidoro pubblica "Persona", il secondo romanzo visuale di Marco Magurno

Nel 2016 appariva presso il Saggiatore un libro inconsueto, composto strutturalmente di immagini trafugate alla rete e poste in relazione le une alle altre grazie ad accostamenti continui, associazioni, sovrapposizioni e contrappunti. Attraverso quelle pagine multicolori, l’autore si proponeva l’arduo compito di traslare l’esperienza della vita presente, schiacciata ed erosa dal bordone continuo della pervasività di internet, in una messa in forma che avesse come centro d’interesse l’odierna percezione visiva.

Diorama, questo il titolo del libro d’esordio del toscano Marco Magurno, si presentava quindi come un «romanzo» la cui lettura si giocava tutta nello sguardo – quello sguardo che oggi, nel nostro essere spettatori permanenti, come ha ben sottolineato Romeo Castellucci, ha perso la sua innocenza. Il risultato dell’esperimento era decisamente stupefacente: il volume aveva la stessa frammentata sfuggevolezza dello schermo di uno smartphone, dove continue colate di figure, forme e simulacri si susseguono a velocità vertiginosa.

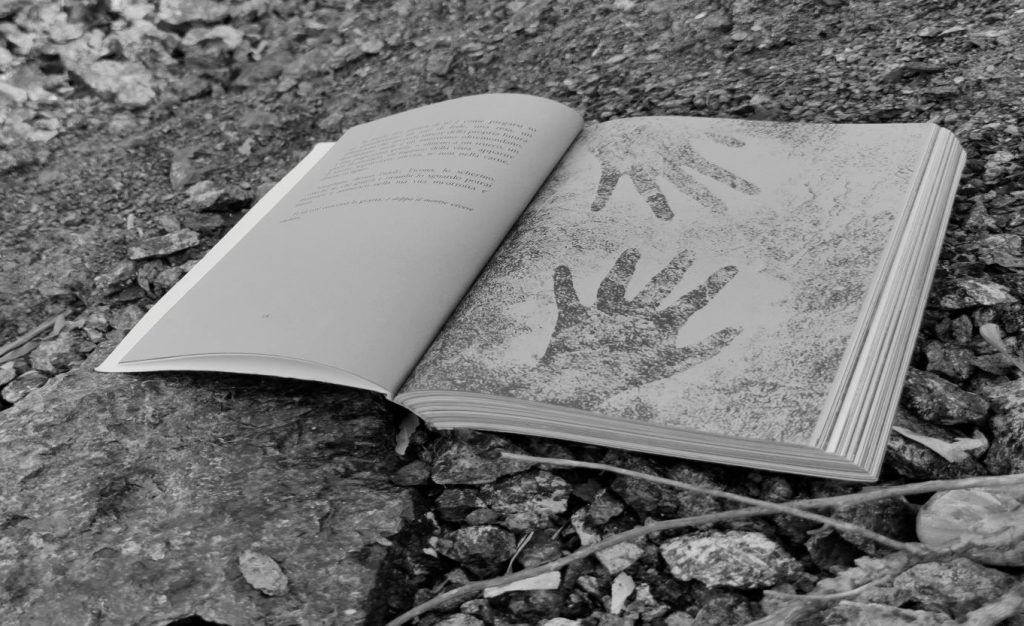

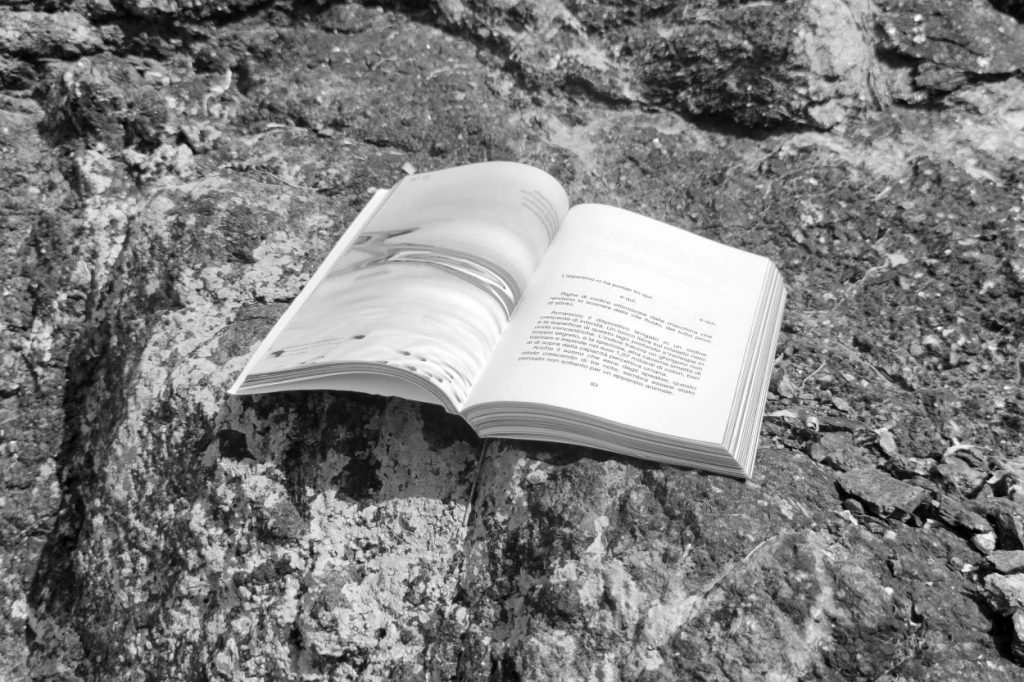

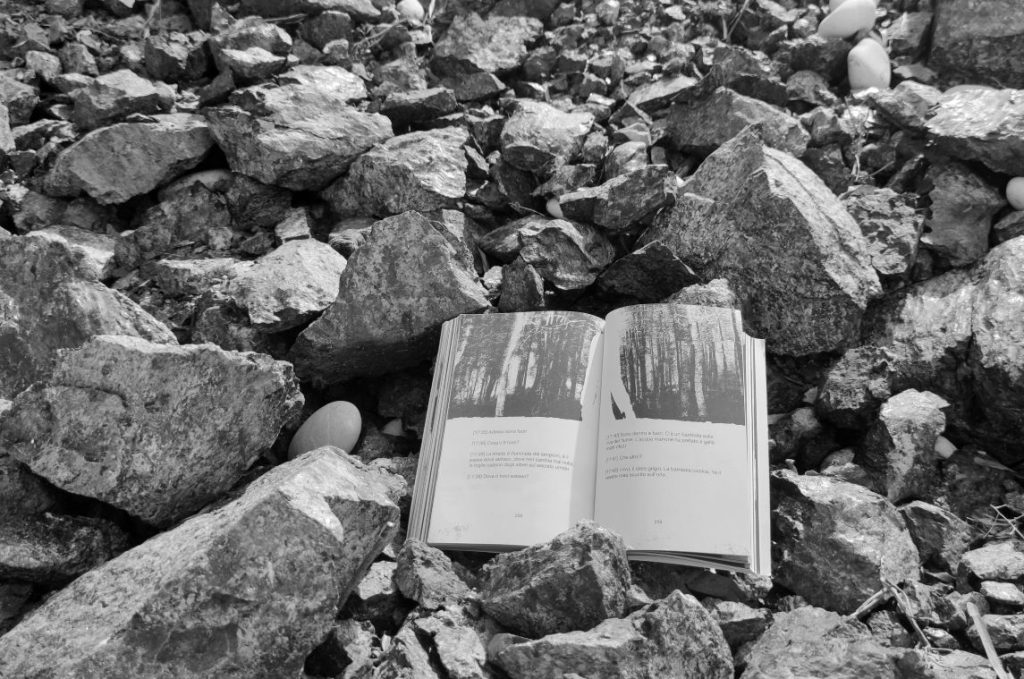

A otto anni dal suo primo lavoro, Marco Magurno torna oggi «sulla scena del crimine» con una nuova opera, che decisamente approfondisce e intensifica quanto intrapreso all’epoca di Diorama. Persona (Polidoro, 2024) è infatti un libro incentrato ancora sulle medesime tematiche – il vedere, l’online, la morte – ma che presenta in nuce delle sostanziali differenze di tono (in più sensi). Tanto per cominciare, il colore è scomparso: le ricercatissime e raffinate immagini che compongono l’opera (cupi paesaggi, schermi lugubri, dettagli mostruosamente amplificati) sono tutte in bianco e nero, quasi che l’universo multiforme rivelato con Diorama fosse ora passato dentro a un inceneritore. A ciò si accompagna il piglio di un testo molto presente – permeato da sfocature, buchi e deformità ostacolanti la lettura – che ha abbandonato ogni humor (nero) in nome del lirismo e di una prosa filosofico-letteraria.

L’io narrante che traghetta il lettore lungo lo Stige di Persona è vittima di una perenne disintegrazione psichica che gli impedisce di procedere nel racconto attraverso una fluidità discorsiva e simbolica coesa. La sua memoria, che egli cerca di richiamare all’ordine per ricostruire brani della propria storia, è perennemente bucata, mentre la percezione dell’esterno appare come manomessa dalle infiltrazioni del mondo digitale, il cui ossessivo richiamo lo costringe al digitare continuo. È il soggetto iper-alienato della contemporaneità, quello che Marco Magurno ci mostra; quel soggetto mercificato fin dentro alle cellule del proprio corpo il cui senso di vita è stato soppiantato da un godimento soffocante di possesso infinitizzato a cui non riesce a rinunciare.

Eppure c’è dell’altro. Sì, perché nonostante il clima apocalittico che pervade l’opera non è la vita bruta, nuda, a emergere quale cifra distintiva del narrato, ma, al contrario, la poesia nelle sue molte declinazioni: poesia visiva, poesia pura; prose poetiche e saggistiche che, per quanto bruciate, esplose e disciolte, catturano il lettore col richiamo di una bellezza sotto il cui manto intravediamo l’ombra della morte, colei che sempre governa e che col suo continuo guardare «persona», meditando zoppicante, cerca a suo modo di vedere e non-vedere (non a caso, l’opera ha continui rimandi al Bardo Thodol, l’antico libro tibetano dei morti).

«Infinitamente si muore in tutto questo apparire. D’intorno la ruina involve e la fine non ha più fine. È un andare sfinito, spossato, privo alla lettera di finitezza e di possa. L’estinta possanza si fa posa e le pose sono moltissime: una posa di lato, una posa di fronte, una posa dall’alto, una messa a fuoco in cui appaio e scompaio. La nitidezza mi fa vera. Catturami nella caccia del tempo, disintegrazione, strappami un fiore sbocciato d’improvviso, appassito nel suo stesso fiorire sfiorire, braccato in una dolce, disapparente apparenza».