Carteggio ◆ La corrispondenza tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, per ora uscita solo in tedesco, ci racconta di un amore travagliato

«Mentre mi trovavo presso l’emittente di Amburgo chiesi di ascoltare il radiodramma. Poi scrissi una lettera alla giovane poetessa – che non conoscevo personalmente – per dirle quanto lo avevo apprezzato, quanto fosse importante, che l’altra metà, la donna, si esprimesse. Riceveva lodi in abbondanza, questo lo sapevo, ma ugualmente avvertivo l’urgenza di scriverle (…)».

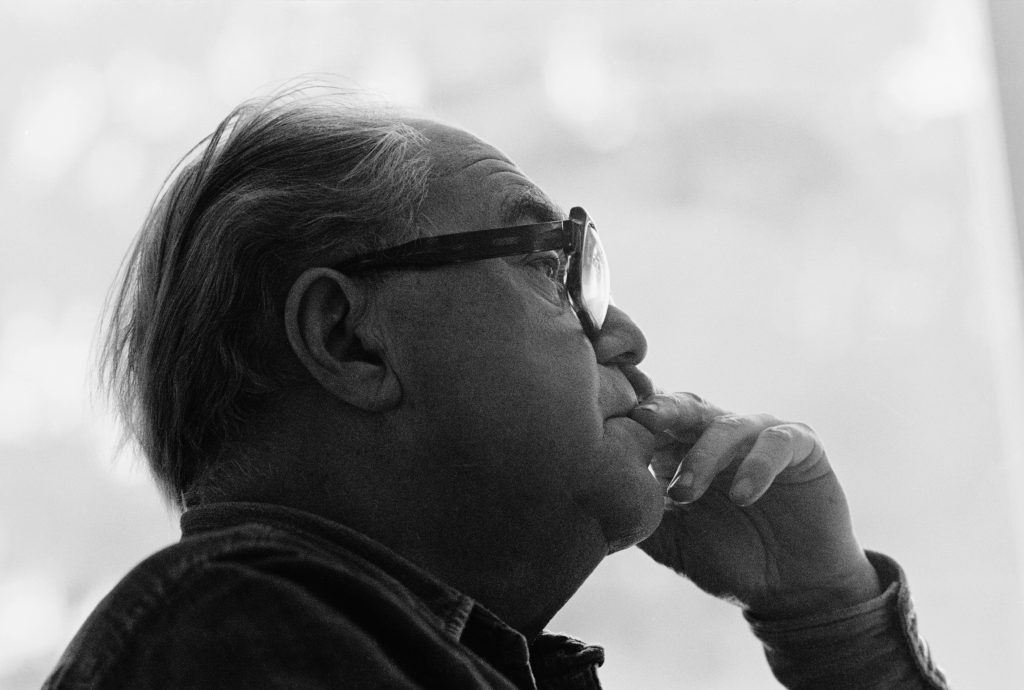

Cosi, con questo estratto, si inaugura il corposo carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch edito in tedesco dall’editore Piper Suhrkamp nel 2022, una pubblicazione che in area germanofona è stata salutata con grande clamore e attenzione di critica come un evento letterario eccezionale. La voce in prima persona è quella di Frisch nel racconto autobiografico Montauk (1975), l’emittente in questione è il Norddeutscher Rundfunk, il radiodramma a cui si riferisce è Der gute Gott von Manhattan (Il buon dio di Manhattan) e l’autrice alla quale Frisch scrive è Ingeborg Bachmann. Tutto questo per dire che quando il 3 luglio del 1958 si incontrano per la prima volta a Parigi sanno già molto l’uno dell’altra, soprattutto si stimano dal punto di vista letterario. Il padre di Homo faber amava la lirica della Bachman, ne era affascinato a tal punto da definirla «magnifica». Invocazione all’Orsa Maggiore era il componimento che preferiva. Mentre la poetessa austriaca, di cui il 17 ottobre scorso ricorrevano i cinquant’anni dalla morte, prima di incontrare Frisch aveva trascorso notti intere con il suo amico Joachim Moras, fondatore della rivista «Merkur», a discutere appassionatamente di Walter Faber e dell’opera che lo vede protagonista.

«Sei un animale marino che solo nell’acqua mostra i suoi colori.Sei bella, quando ti si ama, e io ti amo. Questo lo so, tutto il resto è incerto…»

Quando i due iniziano a frequentarsi Ingeborg Bachmann si è da poco lasciata con il suo grande amore Paul Celan conosciuto a Vienna nel 1948 mentre Max Frisch fa coppia con Madeleine Seigner. Nelle sue lettere del 5 e del 6 luglio Max Frisch ci dice che per lui è un colpo di fulmine: «Voglio trascorrere l’estate con te. Non sono innamorato Ingeborg, ma sono colmo di te, tu sei un animale marino che solo nell’acqua mostra i suoi colori. Sei bella, quando ti si ama, e io ti amo. Questo lo so, tutto il resto è incerto…».

Lei, rientrata a Napoli, oscilla tra l’incertezza e la disperazione, corre incontro al postino quando lo vede arrivare, lui divorato dalla nostalgia scrive: «Saremmo una sventura l’uno per l’altra, ma anche così non stiamo bene». In questa frase è racchiusa tutta la loro storia d’amore che oscilla costantemente tra quiete e tempesta e che le trecento lettere ci raccontano. Durata quasi cinque anni – dal 1958 al 1962 – la loro è una relazione fatta di lontananza, fraintendimenti, tradimenti, indecisioni, fatica e grandi malinconie. Non a caso Paul Jandl sulla «Neue Zürcher Zeitung» l’ha definita «Il cancello dell’inferno di un amore» (Das Höllentor einer Liebe), mentre per Iris Radisch sul settimanale «Die Zeit» è «una maledizione» (Die Liebe – Ein fluch) e per Helmut Böttinger sulla «Süddeutsche Zeitung» «una lunga lotta» (Ein langer Kampf). Di certo le pagine trasudano una certa pesantezza, nel seguire i loro pensieri si avverte una costante malinconia che sin da subito uccide lo slancio amoroso che assume, invece, tinte fosche.

Quando nell’estate del ’58 Frisch comunica alla Bachmann che sta per venire a Napoli lei risponde: «Non ti ho ancora detto quanto sono felice e costernata, è quasi da non credere, che possiamo rivederci». La Bachmann si arrovella nei suoi pensieri che a ritmi alterni prima si affastellano e poi si scompongono in un duello costante tra ragione e sentimento «(…) È tutto il pomeriggio che sono triste e vorrei venire da te, così che tu possa rendermi di nuovo viva. E nel frattempo penso che la cosa peggiore, forse, è che nonostante tutto possiamo vivere l’uno senza l’altra. La domanda, però, è se – nonostante tutto il resto – c’è la voglia di vivere insieme. Capisci cosa intendo? (…) ».

I due hanno una relazione aperta, Ingeborg Bachmann durante la sua storia con Frisch frequenta lo scrittore Hans Magnus Enzensberger e il traduttore Paolo Chiarini. Max Frisch nel 1962 si innamora della studentessa Marianne Oellers. Nel marzo del ’59 Frisch e Bachmann vanno a convivere nella casa sul lago a Uetikon, l’8 ottobre Frisch chiede la sua mano. Entrambe le cose non vanno a buon fine e per i due – da lì in avanti – sarà un continuo spostarsi – soli e insieme – tra la Svizzera, l’Italia, la Germania e gli Stati Uniti. Dice bene Paul Jandl quando definisce la loro relazione «una dicotomia fatta di assenze e presenze». E di lettere, messaggi che per un po’ tengono insieme il tutto tra promesse e recriminazioni. Una corrispondenza che la Bachmann non avrebbe mai voluto vedere pubblicata, più volte chiese a Frisch di restituirle tutti suoi scritti e lui – dopo un’iniziale apertura – il 6 aprile del 1964 le risponde: «Questo desiderio non te lo esaudirò. Le tue lettere mi appartengono, così come le mie appartengono a te. Se ti torturi al pensiero che io possa abusarne facendone un utilizzo meschino, non posso farci niente».

Lo scrittore e architetto svizzero ne vieterà la pubblicazione fino al ventesimo anno dalla sua morte, dunque fino al 2011.

«Sentimenti? Dolore, pentimento, amarezza, vergogna. Ho pianto. Ti ho amata molto all’inizio»

Dunque, che cosa rivela di nuovo il ricco carteggio pubblicato ora grazie agli eredi della Bachmann? In passato ci si è spesso chiesti se Frisch avesse avuto un ruolo nel crollo psicofisico dell’autrice di Malina, se avesse avuto una responsabilità nella sua morte. Dalle lettere si evince, da un lato, il grande amore e la grande stima che nutriva per lei, dall’altro la sua grande insicurezza e inquietudine dinanzi ai continui passi indietro, le incongruenze e le idiosincrasie della compagna. Se possiamo dare una temperatura alle loro pagine, quelle di Frisch sono calde, quelle della Bachmann fredde.

«Queste sono le ultime righe che batto a macchina da questo appartamento (…). Sentimenti? Dolore, pentimento, amarezza, vergogna. Ho pianto. Ti ho amata molto all’inizio (…) Non abbiamo fatto bene. Scusami se ti includo; anche tu Ingeborg non hai fatto bene. Lascio questo appartamento con la consapevolezza di un grande fallimento». Con questa lettera del 2 luglio del 1963 si chiude la loro storia. Seguirà un lungo silenzio che Frisch romperà nel ‘72 scrivendole da New York per una selezione di poesie da pubblicare sulla rivista «Partisan Review». Lei risponde laconica e distaccata: «Caro Max Frisch, la ringrazio molto per la sua lettera (…)».

Se il dialogo tra i due si riaccende (per poco, lei muore nel ′73) è sul terreno della letteratura. Lo scambio che qui avviene è quello tra due scrittori, due personalità letterarie importanti che sono al centro della vita pubblica del secondo Novecento. A noi però insegnano che anche le penne più colte e sensibili, di fronte ai piccoli e ai grandi misteri dell’esistenza, sono esseri umani fallibili – talvolta orribili – come tutti.