Payerne – L’antica chiesa romanica vodese è stata riaperta al pubblico dopo un restauro durato quasi dieci anni. Un percorso dinamico conduce il visitatore nella storia millenaria del monastero e dei suoi personaggi principali

Rimandata a causa della pandemia, si è svolta giovedì 3 settembre 2020 l’inaugurazione ufficiale dell’Abbazia di Payerne (Vaud), a disposizione del pubblico già dall’11 luglio dopo lunghi lavori di restauro durati quasi dieci anni e costati venti milioni di franchi. Classificata come monumento d’importanza nazionale nel 1900, è il più grande edificio romanico della Svizzera e simbolo del comune vodese. Tre sono stati gli obiettivi della rivitalizzazione: ridonare alla chiesa abbaziale le caratteristiche originali, romaniche appunto, pur conservando gli elementi gotici del XV secolo (campanile e cappelle); eliminare i posteggi e ridare aria alla Place du Marché con un nuovo spazio esclusivamente pedonale abbellito dalle due fontane; creare un percorso didattico-dinamico dell’intero sito per apprezzarne architettura, storia, opere pittoriche e scultoree.

Le radici remote del monastero risalgono al 587 d.C. quando il vescovo Marius fece edificare una prima cappella dedicata alla Vergine all’interno della preesistente villa rurale romana appartenente alla famiglia dei Paterni da cui deriva il nome Payerne. Verso il 950 i reali di Borgogna fondano sulla medesima collina una comunità monastica con tanto di chiesa dove l’imperatrice Adelaide di Borgogna nel 961 fa inumare la salma della madre, la regina Berta, famosa nelle zone romande. La stessa sovrana nel 965 lega il monastero alla grande abbazia benedettina di Cluny (Francia) e da quel momento il monastero vodese, assieme a quello di Romainmôtier e di Villars-les-Moines, è sottomesso alla casa madre, diventa un centro religioso di rilievo e contribuisce allo sviluppo sociale ed economico della regione. La costruzione della chiesa che vediamo oggi rinata risale alla metà dell’XI secolo e durò all’incirca 50 anni imitando il modello romanico di Cluny.

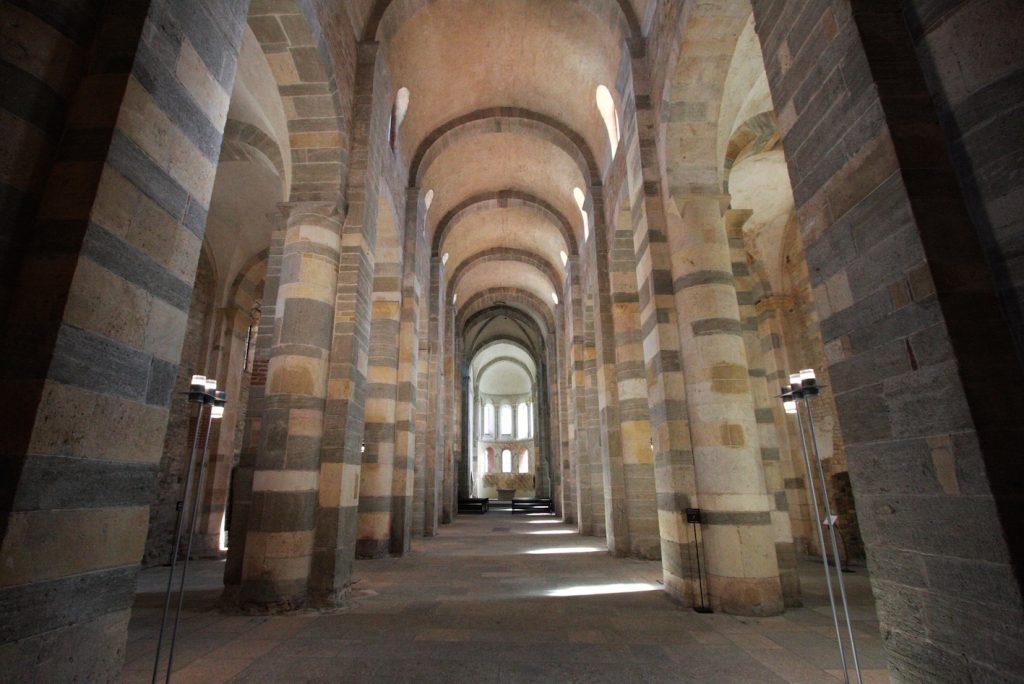

Lo stile romanico, che in Europa «va di moda» nell’XI e XII secolo, si distingue per due caratteristiche fondamentali che si ritrovano pure a Payerne: il prevalere dei pieni sui vuoti con robusti archi a tutto sesto nelle navate ripetuti più leggeri nelle finestre e nelle decorazioni interne ed esterne e lo sviluppo orizzontale che predomina su quello verticale dando all’edificio un senso di costruzione massiccia ben ancorata a terra.

Tra alti e bassi arriviamo al 1536 quando la Riforma protestante arriva nel villaggio portata dai bernesi: il monastero fu chiuso, il chiostro distrutto, la chiesa sconsacrata e i dieci monaci dispersi. La navata e l’abside furono suddivisi per piani ottimizzando lo spazio e lungo i secoli successivi la chiesa diventò granaio, fonderia di campane, deposito dei pompieri, sala di ginnastica, prigione, posto di polizia e archivio. Nel 1835 l’ala conventuale ovest venne adibita a scuola e nel 1963 l’edificio sacro fu restituito al culto riformato dopo interventi di ripulitura e adattamenti. Emersero già a quel tempo grossi problemi di statica che minacciavano l’intera struttura e che diedero il via ai progetti di conservazione appena conclusi.

Il percorso dinamico in venti punti audioguidati necessita di almeno un’ora e mezza e comincia con un breve filmato che ripercorre a grandi linee la storia del luogo. Poi, una chiave magnetica che portiamo al collo, come per incanto, apre un primo portale che ci immette nel nartece, un atrio coperto nel quale si possono leggere ancora alcuni affreschi del Duecento. Si schiude un altro portone e siamo nella navata principale che si presenta nella sua massiccia maestosità con sette archi romanici che portano all’altare. Saliamo quindi nella cappella di San Michele dove è conservata una grossa corona in castagno del 1645 (un omaggio ai reali di Borgogna) che contornava la guglia del campanile e dove ci sono delle nuove installazioni artistiche. Per la gioia del nostro udito, nel presbiterio proviamo noi stessi l’acustica perfetta della chiesa e ascoltiamo spezzoni di musica sacra diffusa in diretta dall’organo. Ad un’altezza eccessiva per lo sguardo ci sono i capitelli con belle sculture e nelle cappelle gotiche apprezziamo gli affreschi medievali superstiti. Una porta laterale ci introduce al punto 13 dell’itinerario, considerato una novità assoluta: si tratta del Dormitorium, immerso nel buio e nel silenzio per ricreare l’atmosfera delle celle monastiche; ci sdraiamo sui letti dal «morbido materasso» di legno e sul soffitto parte una proiezione che narra la lunga giornata del monaco secondo la regola benedettina dell’ora et labora (prega e lavora).

Con qualche dolore in più alla schiena entriamo nella sala attigua che ci illustra la parte culinaria, ossia il tipo di alimentazione del cenobio nei vari periodi del calendario liturgico, una postazione didatticamente ineccepibile che con qualche manipolazione ci permette di tuffarci nei parchi/ricchi piatti dei monaci… ahinoi solo virtuali, senza profumi e sapori. Ora usciamo in quel che resta dell’antico chiostro (il pozzo, la fontana) oggi utilizzato come cortile per i bambini della scuola che si è insediata negli spazi del monastero… dai frati agli scolari è pur sempre animazione con qualche differenza di decibel. Dopo la visita alla sala capitolare dalle fattezze gotiche, passiamo dalla vicina parrocchiale protestante dove è stata collocata la tomba della regina Berta scoperta durante le ispezioni del sottosuolo nella chiesa restaurata. Punto finale del percorso è la nuova Piazza del Mercato che interamente lastricata a porfido valorizza l’Abbazia con tutta la sua imponente bellezza.

Anche senza monaci, l’intento di ridare vita a questa antica abbazia è riuscito e i visitatori non mancano (8500 in luglio e agosto), il viaggio vale la scoperta di un monastero che ha fatto la storia della Svizzera romanda.