Il vino nella storia - Le cattedrali nel Medioevo non erano solo luoghi di culto, ma anche di socialità, dove il vino era devozione per il mistero della Santa Messa

A partire dall’anno Mille numerosissimi diventano i documenti che trattano la vite e il vino nei vari aspetti.

Il vino, grande bene, era oggetto di scambio e di traffici, il ducato d’Aquitania (l’odierno Bordeaux, pressapoco) era considerato il grande serbatoio di vino dell’epoca, con una produzione annua valutata sul mezzo milione di ettolitri; e pensare che il rendimento per ettaro pare fosse modesto: 15 ettolitri, circa. I contratti d’enfiteusi, di pastinato, d’affitto di statuti emanati dai Comuni, dalle Repubbliche marinare, attestano il moltiplicarsi dei vigneti alle porte delle città. Anche la letteratura tecnica di questa seconda fase del Medioevo sino al Rinascimento è rappresentata da numerosi studiosi, tra questi attivo nel corso del VIII sec. il domenicano Alberto Magno, autore di De Vegetalis liber VII.

Originale nelle sue intuizioni è il trattato del medico arabo Ibn al-Awan, intitolato Libro dell’Agricoltura, scritto a Siviglia tra il 1180 e il 1220. Di particolare interesse il paragrafo dedicato all’innesto (cap. VIII) e alla potatura delle viti, giacché è chiara la propensione per le potature post-invernali, consigliando nei luoghi freddi quelle, definite dai moderni, in due tempi.

Un bestseller trecentesco è l’opera del bolognese Pier de’ Crescenzi: che nella sua Liber cultur ruris, o Ruralium cultur ruris, attinge dagli autori latini e da qualche contemporaneo nozioni che poi trasfonde nella sua opera con l’esperienza fatta sul campo, occupandosi personalmente del podere, della vigna, del bestiame e quella di uomo pubblico nella sua carriera di Rettore e Podestà in numerose città d’Italia. Il testo tradotto nelle principali lingue resta la bibbia ampelografica per quasi tre secoli. Il testo si compone di quarantasei capitoli che sintetizzano in modo sommario, privilegiando aspetti più interessanti e curiosi della trattazione.

I primi capitoli trattano le virtù terapeutiche delle viti, segue uno sguardo panoramico di come impiantare un vigneto, una rassegna delle caratteristiche dei vari vitigni, un tentativo d’ampelografia italiana del Trecento, in cui cita tra l’altro il Nebbiolo, l’Albana, il Garganega, la Vernaccia di Corniglia, i vini del Piacentino e del Mantovano, quelli dei Castelli Romani e della zona dell’odierno Chianti (4-500 botti all’anno).

La descrizione dei vini si chiude con la trattazione delle uve da tavola e quelle adatte ai pergolati quali le uve Pergole o Brumeste, forse la Pergulana citata da Columella e le Bumaste di Virgilio. Descritti i vitigni, viene analizzato l’ambiente che può adattarsi nel miglior modo alla coltura della vite, con particolare attenzione ai fattori climatici, alla qualità e al terreno.

Non manca neppure il capitolo dedicato alle talee, ai vari tipi d’innesto e alle potature. I capitoli conclusivi del trattato, si avvalgono anche dell’esperienza diretta dell’autore, su come mutare il colore e il sapore di un vino, liberarlo dalla muffa e infine su come ottenere l’aceto.

Il vino era visto anche sotto l’aspetto di bevanda medicamentosa. Era forse un alimento per neutralizzare il contrasto tra la concezione mistica e quella terrena del vino. Un ruolo determinante in questo senso la ebbe la medievale «Schola Salernitana» XII sec., che del magico liquore tesse gli elogi come di una panacea, sintetizzando gli insegnamenti di insigni scienziati come Galeno e Ippocrate. I terrori dell’anno Mille e le profezie del tempo, l’ansia, la disperazione che attanagliavano lo stato d’animo della gente, al giro di boa dell’anno Mille, lasciarono il posto alla speranza e il Medioevo continuò per la sua strada.

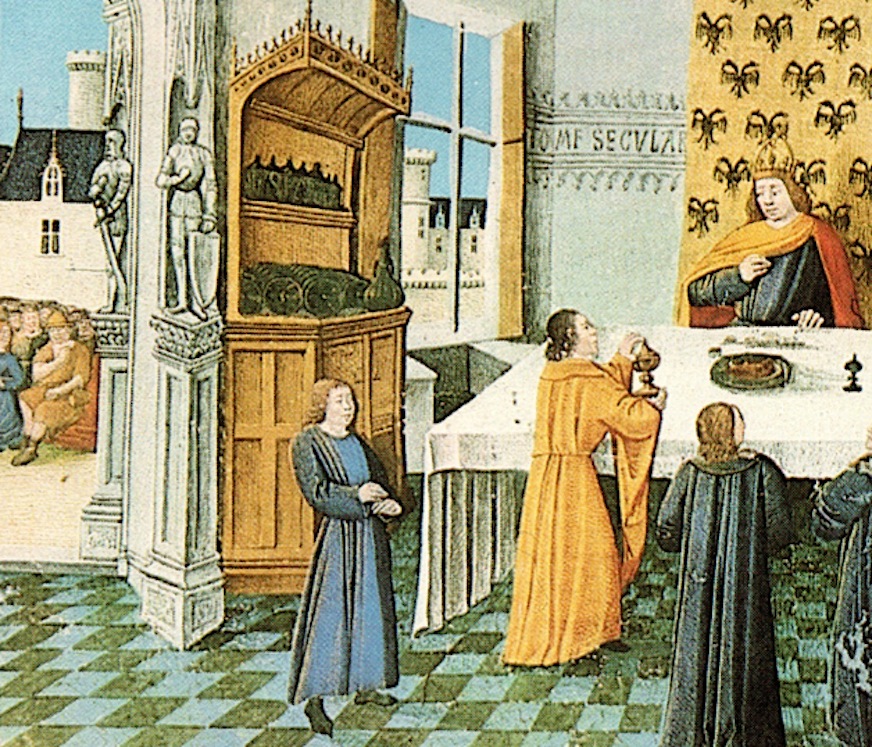

Le grandi proprietà terriere erano di pertinenza feudale, signorile, ecclesiastica, ma su piccoli ritagli di campi, il contadino, prima servo, poi libero (però relativamente) coltivava il suo grano e la sua vigna. Nelle vallate del Reno, la coltivazione della vite e il commercio dei vini giocavano un ruolo importante nello sviluppo dei comuni, tant’è che abati e baroni si videro costretti a incentivare i produttori con franchigie e privilegi. Ma il vino, in quel periodo storico, ha una funzione di rilievo, soprattutto nell’esplosione religiosa, che si manifesta non solo nel fervore mistico, ascetico, passionale dell’uomo medievale che lo spinge a costruire cattedrali che nel Medioevo non erano solo luoghi di culto, ma anche di socialità, dove il vino era devozione per il mistero della Santa messa, vera fonte di ebbrezza terrena e celeste nel medesimo tempo.

Pellegrini fanatici, spesso avventurosi e con drammatici risvolti, formavano lunghe file e partivano per mete di preghiera e di contemplazione, Roma, la Terra Santa, i porti brulicavano di gente in attesa d’imbarcarsi su navi spesso insicure. Il coraggio sufficiente per affrontare l’avventura veniva loro, oltre che dalla Fede, da più di un boccale di vino che con furbizia i marinai offrivano a loro nelle vicine osterie o sulla banchina del porto.

Ci sarebbe molto da dire e soprattutto da cercare sulla storia dell’uomo del Medioevo, ma l’aspetto che più ci sorprende consiste nella compenetrazione tra sacro e profano.

Per noi uomini moderni è arduo comprendere un fenomeno così difficile da interpretare. Non basta la leggenda del Sacro Graal, il calice in cui Gesù bevve il vino nell’ultima cena, espressione suggestiva dell’aspetto immaginoso e fantasioso del Medioevo.