Lo sviluppo tecnico delle immagini avvenne più lentamente di quello dei caratteri – La Svizzera è stata una pioniera della pubblicità cartellonistica

Se intorno alla metà dello scorso millennio, con la nascita della stampa, iniziano a diffondersi i libri composti e stampati con i caratteri mobili, lo stesso sviluppo tecnico non avviene per la riproduzione delle immagini. Queste, per alcuni secoli, saranno ancora realizzate manualmente e stampate per mezzo di matrici incise nel legno o nel rame. Per lo più formate da semplici disegni al tratto, anche se eseguiti a volte con raffinatissima perizia (vedi Dürer, Piranesi…).

Solo nell’Ottocento, con la nascita della fotografia, e successivamente tramite le nuove tecniche fotomeccaniche, avviene la riproduzione su larga scala anche delle immagini a colori. Anche se v’è da osservare che già alla fine del Settecento, con l’invenzione della litografia (Alois Senefelder, 1771-1834), erano nate le prime stampe popolari a colori, e poco dopo i manifesti pubblicitari («affiches»). La litografia (stampa «à plât») è basata sulla reazione tra l’acqua e il grasso dell’inchiostro. Questa tecnica di stampa indiretta fu successivamente sviluppata industrialmente con il procedimento chiamato offset (lastra metallica montata su un cilindro).

La xilografia (matrice in rilievo su legno, o linoleum) si trasformò invece nei clichés di zinco («stampi»), o «flani» in cartone. Matrici ormai da diversi anni scomparse dalla circolazione, così come pure i caratteri in piombo.

Partendo dalle incisioni su rame («en creux») nacque invece nei primi decenni del secolo scorso la tecnica di stampa industriale chiamata rotocalco: da qui il termine che definisce molte riviste illustrate, realizzate con questo procedimento.

Ritornando alla tecnica litografica originale dobbiamo osservare che tra i primi a usarla vi furono soprattutto alcuni pittori impressionisti francesi. Non per nulla i «totem» (tipiche colonne cilindriche) per l’affissione dei primi cartelloni nei centri urbani nacquero in Francia: famosi quelli della «Ville Lumière». Con il cartellone stradale – supporto principe per più di un secolo – nasce la pubblicità contemporanea. Il manifesto, in particolare quello svizzero, assurgerà poi a fama mondiale per l’eccellenza di alcuni suoi creatori intorno alla metà del ventesimo secolo. Ma anche perché la nostra nazione s’era data delle rigide regole in fatto di affissione su suolo pubblico, stabilendo per il classico manifesto «mondiale», addirittura un preciso formato: quello di cm 90,5 x 128.

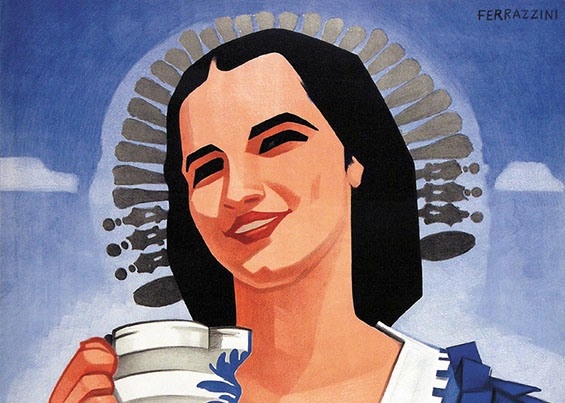

Intorno alla metà del secolo scorso si stampavano però ancora dei manifesti con l’antica tecnica litografica. Da noi presso la ditta Veladini a Lugano.

Da questa tipografia sono usciti, per entrare nella storia del turismo ticinese, numerosi manifesti di Daniele Buzzi (1890-1974) realizzati soprattutto per la Festa delle Camelie a Locarno e per il Corteo della Vendemmia a Lugano. L’artista creava il bozzetto a colori, normalmente su un cartoncino a tempera. I litografi «interpretavano» poi il progetto ingrandendo e riportando il disegno, selezionandone i colori, con speciali matite grasse, su pesanti pietre chiamate litografiche. Pietre dello spessore di alcuni centimetri e del peso attorno al quintale. I disegnatori litografi decidevano pure, in base al soggetto, quali e quanti colori – uno per ogni pietra – era meglio impiegare. Colori che, in casi particolari, potevano anche arrivare a una decina. Con le tecniche fotomeccaniche d’oggi i «colori base» per la stampa sono normalmente quattro: giallo, magenta e cyan, con l’aggiunta del nero per dare profondità/rilievo all’immagine. Si tratta di principi fisico-chimico-ottici fondamentali, sui quali si basano ancora oggi le stampanti laser o a getto d’inchiostro.

I manifesti «storici» realizzati con l’antica tecnica litografica (o con quella artigianale serigrafica) possono oggi valere anche alcune migliaia di franchi. Alla Plakatsammlung di Zurigo, nei pressi della Kunstgewerbeschule, dove esiste una delle più importanti collezioni mondiali di manifesti, quelli di Toulose-Lautrec e di altri artisti suoi contemporanei vengono protetti in un bunker sotterraneo. Quando realizzai per l’Ente ticinese del turismo diretto allora da Marco Solari il libro Manifesti sul Ticino (Editore Dadò, 1982) solo a Zurigo riuscii a scovare alcune rarità come per esempio il cartellone per la Festa della Vendemmia di Lugano disegnato da Carlo Cotti nel lontano 1934.

Nel 1941 era nato, a cura della Società Generale Affissioni e della Confederazione, il concorso «Migliori cartelloni svizzeri dell’anno». Concorso purtroppo morto e sepolto sulla fine del secolo scorso anche per il diffondersi della motorizzazione e della comunicazione digitale. Di quei «gloriosi» anni rimane comunque un notevole, prezioso catalogo: 50 anni – Cartelloni Svizzeri premiati dal Dipartimento federale dell’interno, 1941-1990, APG/SGA.