Itinerari - Un’escursione alla gola della Tamina e ai vecchi bagni di Pfäfers

La roccia è tutta imperlata di goccioline, che catturano lampi di luce blu. Un rumore sordo, come lo scrosciare di una cascata, mi accompagna, sempre più forte, mentre mi avvicino alla parete di fondo della lunga galleria chiusa da una spessa lastra di vetro appannato. Fa caldo. Sembra di indossare un paletot inzuppato di vapore, ma è una sensazione che mi piace. Mi ricorda i tropici. Quando arrivi lì e scendi dall’aereo e ti accoglie una zaffata umida di aria calda profumata di muschio e fiori di frangipani.

C’è una luce dietro il vetro. Illumina dal basso una vasca piena d’acqua, che sgorga a fiotti da una fessura della grotta. È la sorgente termale della Tamina, che ha fatto la fortuna dell’antica Abbazia di Pfäfers, fino alla sua chiusura nel 1838, e di Bad Ragaz d’allora in poi.

Il «potere dell’acqua», scrive Thomas Schmidheiny, industriale miliardario, un tempo proprietario della Holcim, il colosso del cemento, e patron del Grand Hotel Bad Ragaz, che la famiglia ha preso in mano nel 1928, «ha permesso la creazione e lo sviluppo del principale centro di benessere e medico del Vecchio Continente».

Ma da dove viene quest’oro blu, che esce copioso da una fenditura della roccia, sollevando sbuffi di vapore generati dai suoi 36,5 gradi?

Antiche credenze ritenevano sgorgasse dal seno di una dea trasmutata in un’alta montagna, sparisse misteriosamente, inghiottita dalla terra, per poi ritornare alla luce dopo duecento anni in questa gola selvaggia, scavata dal fiume nell’alto scalino roccioso su cui se ne sta appollaiato il villaggio di Pfäfers.

A ben guardare, le voci del passato non si scostano più di quel tanto dalle ipotesi formulate dalle indagini geologiche. La topografia del massiccio montuoso in cui s’incunea la Taminatal, così come le oscillazioni climatiche degli ultimi dieci milioni di anni hanno conferito alla valle la configurazione attuale. L’alternanza di periodi freddi, con l’estensione dei ghiacciai, quello di Sardona e quello del Reno (scollinato dal Kunkelspass), e periodi caldi, che ne provocavano lo scioglimento, hanno modellato il paesaggio.

Il torrente Tamina ha fatto il resto. È scivolato dapprima nell’ampia vallata glaciale, per poi inciderne lo sbocco creando una profonda forra alle spalle dell’odierna Bad Ragaz.

Ed è proprio lì che alcuni cacciatori dell’Abbazia di Pfäfers, avventuratisi un giorno del 1240 in questa gola inospitale, forse incuriositi dagli strani vapori provenienti da una grotta, fanno una scoperta eccezionale: la sorgente termale.

Quest’acqua è raccolta, come quella del torrente Tamina, dalle pendici del Piz Sardona, ma segue un percorso diverso. Inghiottita dalle rocce, s’infila sottoterra, defluisce, si presume per dieci anni, attraverso gli spessi strati geologici succhiandone quegli elementi che le conferiscono virtù curative.

Durante il suo viaggio iniziatico si riscalda per poi sgorgare nel cuore della gola dando origine alla sorgente termale. Considerato che la sua temperatura aumenta di circa tre gradi ogni cento metri, i geologi ritengono provenga da una profondità attorno ai mille metri, forse da un lago sotterraneo che la raccoglie e ne assicura un deflusso continuo.

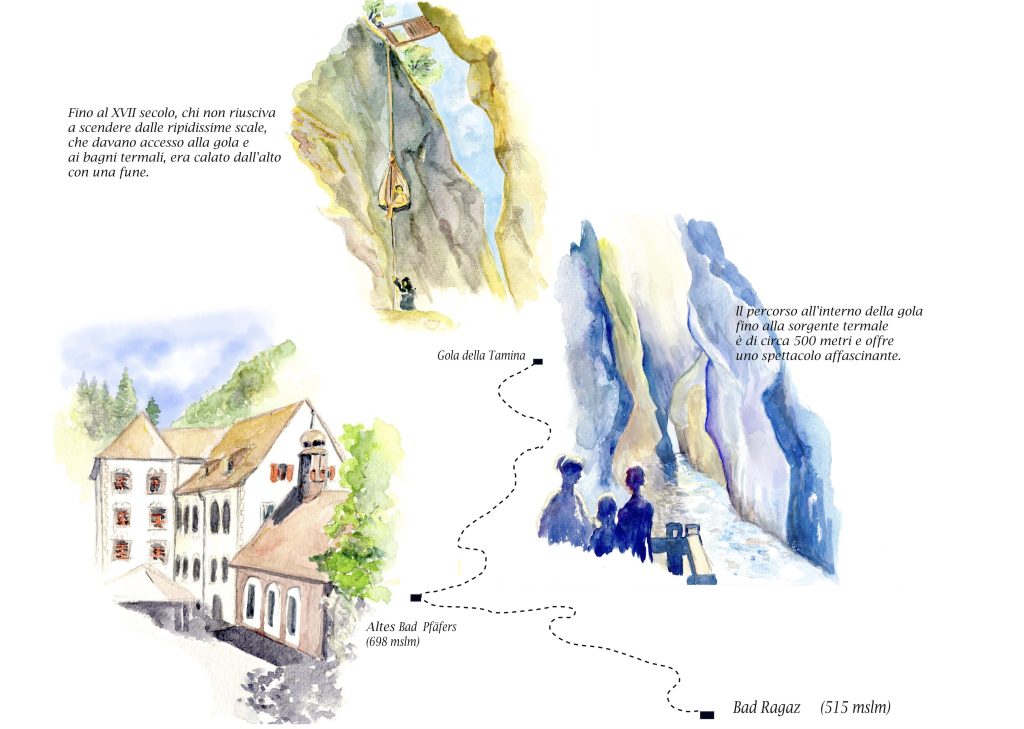

I benedettini dell’Abbazia di Pfäfers fiutano subito l’affare e, fin dal XIV secolo, riconoscono il potere terapeutico di quell’oro blu, che scorre nel cuore della montagna. E lo sanno sfruttare. Aprono così i primi bagni termali, quaggiù, nel fondo della «spaventevole gola». «A quell’epoca» mi racconta Walter Lendi, già presidente della Fondazione Altes Bad Pfäfers «i pazienti erano alloggiati in capanne sospese su travi incastrate tra una parete e l’altra, mentre sotto scorreva schiumando il fiume Tamina. L’accesso era difficilissimo. Si pensi ai malati e alla gente che non poteva camminare. Li calavano in una cesta appesa ad una fune, mentre gli altri scendevano su ripidissime scale».

Me li immagino quei poveri cristi, mentre ci incamminiamo tranquillamente lungo la solida passerella, che oggi permette ai visitatori di percorrere, sicuri, tutta la gola. Me li vedo, sospesi nel vuoto, avvinghiati solo all’incerta speranza che la sorgente miracolosa, gorgogliante là sotto, lenisca i loro dolori.

E capisco i vecchi cronisti e le loro descrizioni del luogo, che richiamano visioni di fiumi infernali, come lo Stige e l’Acheronte, porte d’ingresso dell’oltretomba. Raccontano però anche cose magnifiche, gli antichi testi, immagini di indescrivibile meraviglia, che mi ritrovo a condividere, ammirando le alte pareti che s’innalzano per decine di metri, si avvicinano fino a toccarsi, lasciando liberi solo stretti spiragli attraverso cui s’intravvedono il verde degli alberi e il blu del cielo.

È uno scenario naturale unico, spettacolare e inquietante al contempo, un antro buio, in cui sgocciola una debole luce, mentre il sole vi s’insinua timidamente solo con il solstizio d’estate, sul mezzogiorno. Qua e là, la roccia conserva i fori squadrati, in cui erano infisse le travi che sostenevano le primitive capanne. E poi il fiume, là sotto, avvolto nella bruma, spumeggiante, fragoroso e infaticabile, che sembra deciso a scavare un passaggio sempre più profondo, come a voler penetrare fino al centro della terra. Se ci venite entro la metà di ottobre, un altro eccezionale spettacolo vi lascerà però senza parole.

Dopo un paio di stagioni di forzata rinuncia, torna quest’anno Light Ragaz, un artistico gioco di luci colorate proiettate sulle pareti rocciose, che disegnano fantasmagoriche visioni animate da note musicali. Un evento audiovisivo che, per il 2022, evoca il tema della felicità.

Vien da chiedersi se erano felici, gli ospiti delle terme, negli anni oscuri del Medioevo? Mica tanto, mi sa, a giudicare dal trattamento loro riservato, dopo la vertiginosa discesa nella gola. «Li si immergeva in un bagno d’acqua calda per una dozzina di giorni» mi spiega ancora Walter Lendi. «Senza pausa. Consumavano lì dentro anche i pasti e uscivano solo per i loro bisogni impellenti o per dormire nelle casupole appese alla roccia. Durante questa cura poco ortodossa, la pelle diventava morbida e rossa, il corpo espelleva le tossine e ne usciva sanato dai mali che lo affliggevano».

Le virtù terapeutiche dell’acqua termale richiamano gente da mezz’Europa, che arriva qui per curare acciacchi e malanni vari, ma anche perché i bagni (tutti, a dire il vero, non solo quelli di Pfäfers) sono visti in epoca medievale come occasione d’incontro, luogo di discussione, di piaceri edonistici e, non da ultimo, di solleticante e lussuriosa promiscuità. Un aspetto, quest’ultimo, che sarà prontamente «sanato» dalla rigida moralità puritana propugnata da Riforma e Controriforma. E a proposito, ci viene anche Ulrico Zwingli a fare il bagno nell’acqua della Tamina, nel 1531, ma, più che di lenire fastidiosi acciacchi, lo scopo del riformatore sembra essere quello di convincere l’abate a convertirsi alla nuova religione. Senza successo, evidentemente, e se ne andrà con le pive nel sacco.

Quattro anni dopo, fa la sua comparsa a Pfäfers, proveniente dal Tirolo, dove ha combattuto la peste, tale Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus da Hohenheim, meglio conosciuto come Paracelso, alchimista, astrologo, filosofo e mistico. Si crede sia lo stesso abate Johann Jakob Russinger, costantemente sofferente di stomaco, ad invitarlo. Conoscendo la straordinaria personalità del personaggio, l’abate pensa astutamente di potersene pure servire per una più efficace promozione delle terme. E non si sbaglia. Paracelso, primo vero medico dei bagni di cui si conosce il nome, lascia due opere memorabili, un Consilium, manoscritto oggi conservato nella biblioteca di San Gallo, in cui elenca suggerimenti terapeutici per l’abate, e una lusinghiera descrizione dei bagni, da cui omette però di dire, sornione, che l’accesso alla gola è un’avventura da cardiopalmo.

Quella di Pfäfers, sostiene Paracelso, è un’acqua acratotermale, ovvero purissima, un dono di Dio per la salvezza dell’uomo. Il caldo elemento è estremamente curativo, ha un effetto depurante per il corpo, sia facendovi il bagno, sia bevendone in quantità. È un toccasana per svariati malanni e infermità, come la gotta, i reumatismi, il mal di schiena, i sintomi di paralisi, l’atrofia dei muscoli, le febbri ricorrenti, gli infortuni e le ferite. A seconda delle patologie, precisa il medico termale, la cura va affiancata dall’assunzione di medicinali specifici, da salassi, e da una sana alimentazione. Il paziente deve mangiare e bere con moderazione ed evitare alimenti quali aglio, cipolle, porri, senape, lenticchie, fagioli, piselli, latte e derivati, ad eccezione del formaggio.

È una vera e propria certificazione per i bagni di Pfäfers, la testimonianza di Paracelso, e la popolarità delle terme non ha più limiti. «I pazienti venivano prevalentemente da Zurigo e dalla Svizzera interna» precisa Walter, mentre mi precede a lunghe falcate verso l’uscita della gola, «poi c’è la nobiltà della Germania del Sud, dell’Austria, della Francia, e tante altre personalità. Anche i popolani usano le terme. È una sorta di servizio sociale del monastero, che però vi rinuncerà presto per paura che la sorgente potesse prosciugarsi».

L’uscita della gola ci accoglie con un bagno di luce. Pochi passi più in là, oltre un ponte, ecco un’imponente costruzione con grandi finestre affacciate sul fiume. C’è anche una cappella, con il campanile a lanterna, che si staglia contro l’oscurità della roccia. «A un certo punto», mi dice Walter accennando al grande edificio, «dopo una serie di frane ed incendi, i bagni sono stati spostati fuori dalla gola. Questi sono parte dell’Altes Bad Pfäfers, risalgono ai primi decenni del Settecento e rimarranno in funzione fino alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso per poi essere sostituiti dalla stazione termale di Bad Ragaz».

Fa fresco nei lunghi corridoi, alcune persone ciondolano nei grandi locali, che oggi ospitano il Museo dell’Abbazia, quello dei bagni, con le stanzette al cui centro c’è la vasca quadrata, e il Memoriale dedicato a Paracelso. Sono i più antichi bagni svizzeri in stile barocco e ricordano la storia secolare del centro terapeutico, un tempo frequentato da re e principesse e da personaggi illustri, come Victor Hugo, Hans Christian Andersen, Friedrich Nietzsche, Friedrich Schelling, che proprio qui passerà a miglior vita, Rainer Maria Rilke, o Johanna Spyri, l’autrice di Heidi, che ci viene con la madre godendosi la sorgente curativa e questo luogo di ispirazione.

All’ombra dei grandi alberi, turisti e famigliole con bambini al seguito concludono la scampagnata sgranocchiando panini e sorseggiando bibite colorate. Alcuni aspettano il bus che li riporterà a Bad Ragaz. Noi invece torniamo lungo la stradina, seguendo il fiume, che scorre allegro tra le rocce e i grandi tronchi portati dalla corrente o buttati giù dall’alto da passati stratempi. L’acqua, nel suo perenne ritorno, è l’elemento di congiunzione, che collega tutto e tutti, condividendo la storia unica e secolare di questo straordinario complesso termale.