Cinquant'anni fa le svizzere diventano cittadine superando stereotipi e luoghi comuni

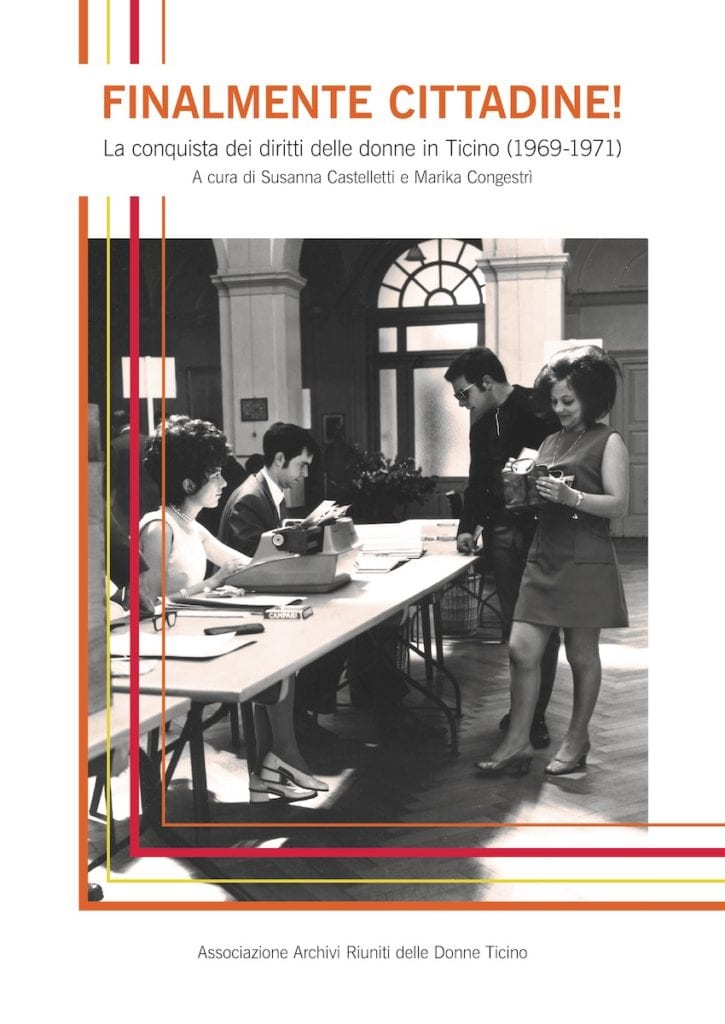

In Finlandia il suffragio femminile divenne realtà già nel 1906, in Germania nel 1919, l’anno seguente negli Usa e in Italia nel 1945. Mentre le svizzere conquistarono il diritto di voto e di eleggibilità solo il 7 febbraio 1971, al termine di una lotta durata un centinaio d’anni. Quali sono stati i motivi di tale ritardo? «Paradossalmente il sistema di democrazia diretta ha rallentato, e non di poco, il processo teso al raggiungimento della cittadinanza femminile», spiega Susanna Castelletti, storica e docente al Liceo di Locarno, che insieme a Marika Congestrì ha curato il volume Finalmente Cittadine! La conquista dei diritti delle donne in Ticino 1969-1971 (Associazione archivi riuniti delle donne Ticino) che verrà presentato venerdì prossimo, alle 18.30, nell’Aula magna del Liceo 1 di Lugano (alla serata parteciperà anche Denise Tonella, direttrice del Museo nazionale svizzero).

«Da noi sono stati infatti gli uomini a dover letteralmente concedere i diritti politici alle donne e per farlo hanno dovuto votare. Altrove si è trattato invece di una scelta, comunque sempre molto discussa, dell’Esecutivo. In Svizzera per fare in modo che le donne diventassero cittadine a tutti gli effetti si è dovuta superare tutta una serie di stereotipi e luoghi comuni che da secoli accompagnava l’immaginario collettivo a proposito delle limitate capacità femminili e dei compiti naturali della donna». Compiti che rientravano nell’ambito della cura e della sfera privata, essendo considerata principalmente come moglie e madre.

A questo bisogna aggiungere un certo disinteresse della politica federale nei confronti del suffragio femminile (la prima votazione si è tenuta solo nel 1959), il conservatorismo che da sempre ha caratterizzato molte regioni svizzere e – aspetto per Castelletti molto importante – «il fatto che, giocando il tutto e per tutto sui pregiudizi e sugli stereotipi, la campagna di convincimento dei contrari al suffragio è spesso risultata più accattivante e incisiva. Basta guardare i manifesti».

Ricordiamo con una certa inquietudine uno apparso nel 1946 a Zurigo. Mostrava un enorme battipanni in vimini e lo slogan: «Suffragio femminile: no». Come a dire che le donne avrebbero dovuto limitarsi ai lavori domestici, altro che politica (lo potete vedere sul Dizionario storico della Svizzera o DSS online, alla voce «Suffragio femminile»). Sfogliando le pagine di Finalmente cittadine! troviamo altri esempi di cartelloni, alcuni dei quali «mettono la maternità al centro del loro essere contrari al voto». Il messaggio è semplice: che ne sarà di queste creature, abbandonate da madri snaturate che dovranno occuparsi della cosa pubblica? Si vedono neonati che cadono dalla culla e piangono inconsolabili, bimbi con le dita nel naso e i vestiti sporchi, piatti vuoti sul tavolo mentre i piccoli chiedono al padre: «Dov’è la mamma?».

«Un ulteriore elemento utilizzato per convincere e legittimare un voto contrario – si legge nel saggio – risiede nel fatto che opinioni politiche diverse potessero mettere in crisi le relazioni della coppia, il matrimonio, la famiglia». Un manifesto del 1941 mostra un enorme martello che distrugge una tavola imbandita a cui siedono due sposi e insieme l’ordine costituito. Lo slogan: «Per favore, niente politica intorno al focolare. Votate no». Che dire poi delle immagini in cui le donne interessate alla politica sono raffigurate come esseri ripugnanti? Un manifesto degli anni Venti ne ritrae una mentre discute: orribile, vecchia, scheletrica, con due occhi spiritati e due canini da vampira. «Volete delle donne così?». In ogni caso, a quell’agognato traguardo ci si arrivò. Ricordiamo che le ticinesi ottennero, finalmente appunto, il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale e cantonale il 19 ottobre 1969. Nel 1971, come detto, fu la volta del suffragio a livello federale. Ma la lotta per la parità sul piano politico non si concluse in quel momento. Per la realizzazione del suffragio femminile in tutti i Cantoni e Comuni si dovette attendere un altro ventennio. Fu Appenzello interno l’ultimo Cantone a introdurre il diritto di voto per le donne. E non fu una scelta. Gli fu imposto dal Tribunale federale il 27 novembre 1990.

La pubblicazione curata da Castelletti e Congestrì, che contiene saggi di una decina di autrici e autori ticinesi o residenti nel nostro Cantone, parla anche di tanto altro: inquadra la questione della cittadinanza, analizza l’associazionismo femminile e femminista, il grande motore del percorso suffragista, un movimento multiforme e non sempre allineato che – dopo l’ottenimento dei diritti di voto ed eleggibilità – riorientò i suoi passi. Senza dimenticare il ruolo svolto dalle donne immigrate in Svizzera, soprattutto italiane e spagnole, che seppero dare impulsi originali alla lotta per i diritti. Non mancano neppure una riflessione sui rapporti dei movimenti ticinesi con la fervida realtà elvetica e diversi spunti di attualità. Attualità che rimane non rosea per le donne in politica. Restando in Ticino, le sindache sono mosche bianche: una quindicina su 115. Anche le municipali scarseggiano, sono circa il 19%, mentre le consigliere comunali arrivano attorno al 30% (con una punta del 35% a Lugano). Per non parlare del Consiglio di Stato: tutto al maschile dal 2015.

Marika Congestrì sottolinea come Finalmente Cittadine! mira ad ammorbidire una lacuna storica e storiografica importante, soprattutto a livello ticinese (sull’argomento esisteva solo un capitolo in un libro di Lotti Ruckstuhl, edizione italiana ampliata del 1991), sottraendo dall’oblio le protagoniste che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel cammino verso i diritti di cittadinanza e le pari opportunità. «Parlare del suffragio femminile – aggiunge la storica e giornalista – significa anche parlare della condizione femminile attraverso la storia, dell’invisibilità e della marginalità delle donne. E riflettere sul fatto che tutta una serie di azioni e conquiste, oggi considerate imprescindibili e scontate, siano state in realtà frutto di cammini individuali e collettivi ardui, tortuosi, da riconoscere e valorizzare, anche a livello didattico. Senza contare che – come sottolinea la scrittrice Dacia Maraini – la storia ci insegna che si va avanti e indietro. Se i diritti non si difendono si possono perdere».